公務員のライトでは、日本トップレベルの「専門家集団」が、最新の公務員試験を徹底分析し、公務員試験の対策方法をお伝えします。

このページでは「国家一般職」試験について解説します!

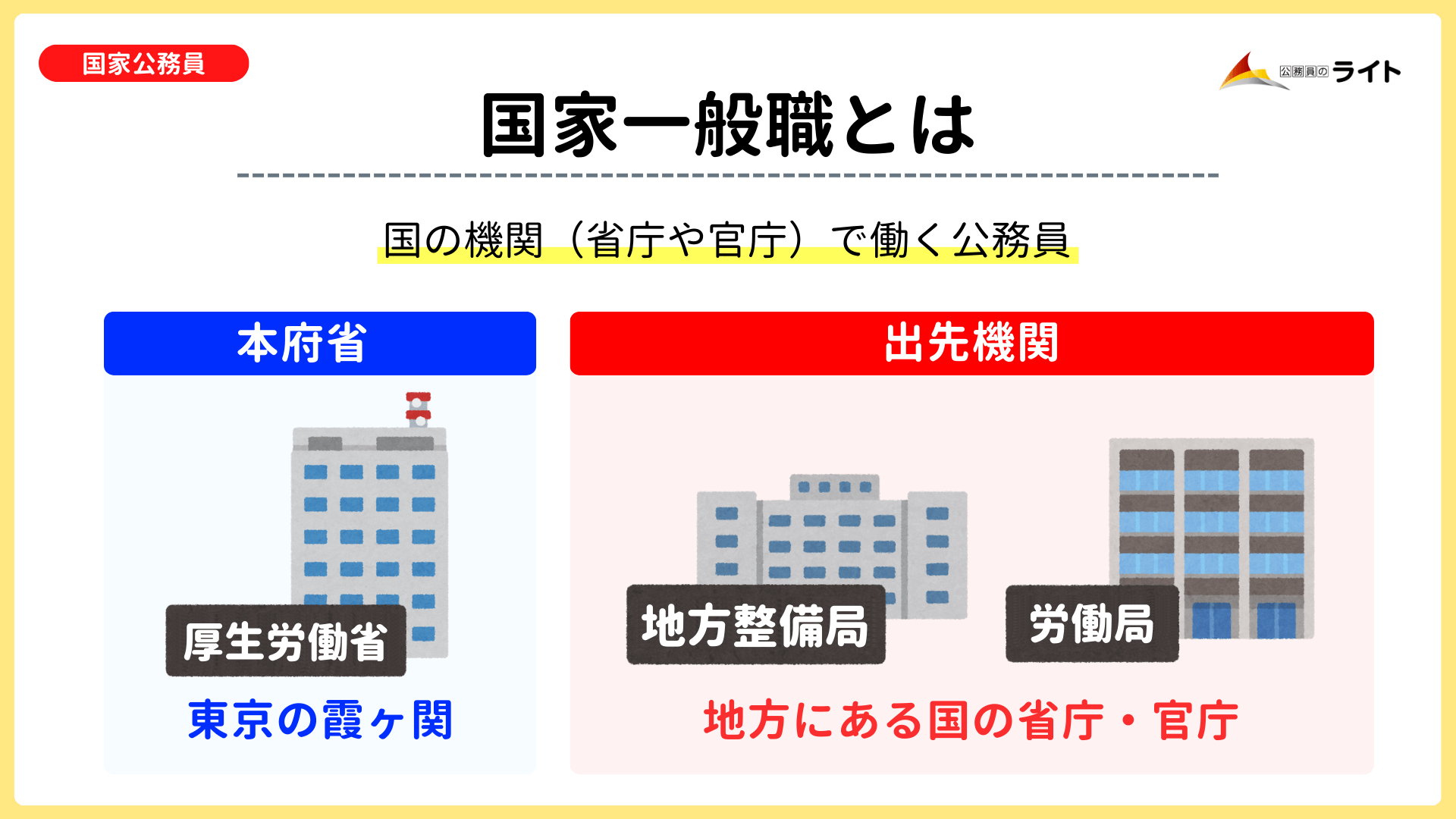

【国家一般職とは】仕事内容

国家一般職は、国の機関(省庁・官庁)で働く国家公務員のことです。東京霞ヶ関の中央省庁(本府省)や地方機関(出先機関)で、政策の立案を支える業務や政策を実行する業務を行います。

各省庁・官庁ごとの情報が知りたい方は以下のページをチェックしてみてください!

省庁と官庁の違い

省庁

国土交通[省]や厚生労働[省]、文化[庁]のように、名前に「省」や「庁」が入る国の機関。

官庁

国の機関の総称。中央省庁(官庁)に加え、地方にある国の機関を含む。

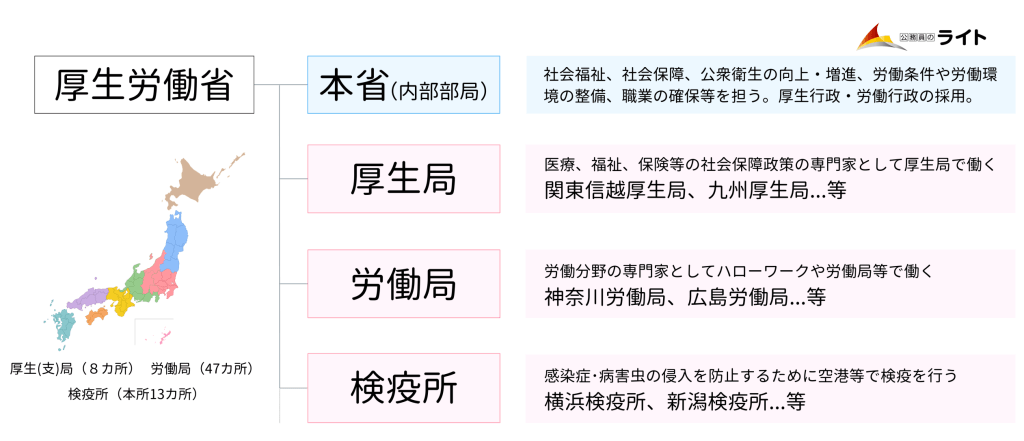

仕事のイメージ(例:厚生労働省)

厚生労働省というのは、東京の霞が関にある「本省」や、地方にある「厚生局」「労働局」などで構成されています。

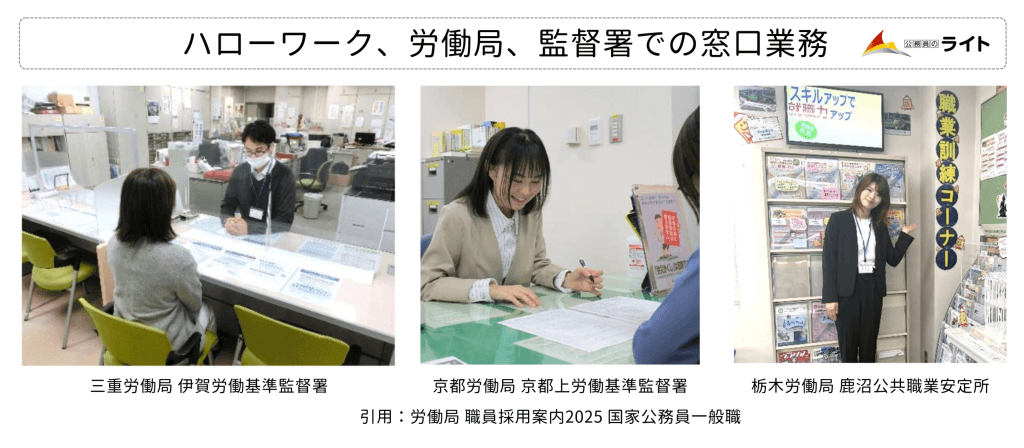

具体的な仕事内容(例:労働局)

労働局での勤務先にはハローワークや労働基準監督署があります。国家公務員というと全国転勤が必須というイメージがありますが、労働局のように地域に根ざした窓口業務を通じて、地元に貢献できる仕事もあります。

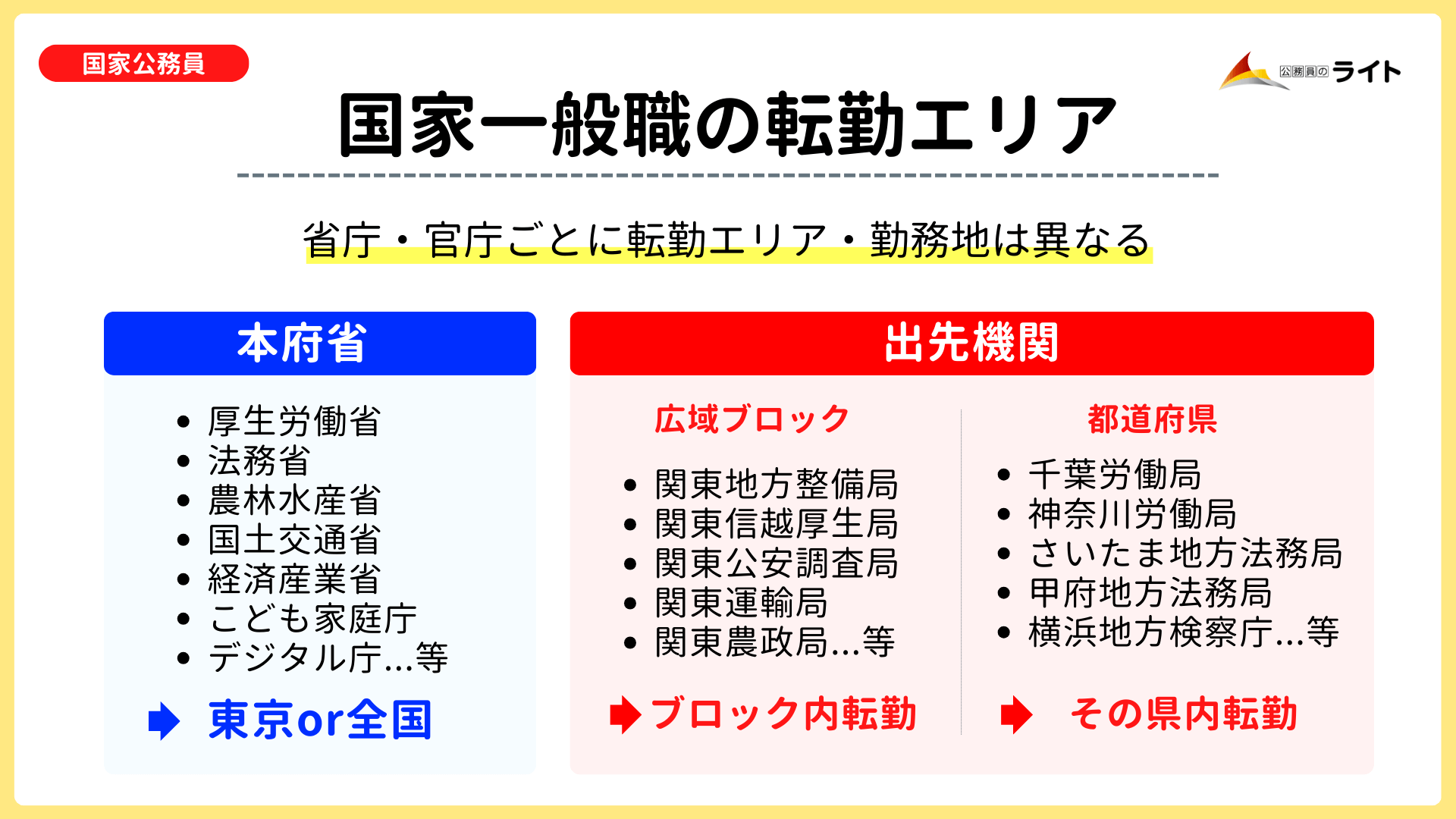

国家一般職の就職先・転勤

国家一般職の場合、採用された省庁・官庁ごとに転勤エリアや勤務地が異なりますが、主に3パターンに分けられます。

本府省の勤務地・転勤エリア

厚生労働省や農林水産省、国土交通省などの本省に就職した場合は、主に東京の霞ヶ関で勤務することになりますが、全国各地の出先機関に勤務することもあります。つまり、転勤エリアは全国で、引っ越しを伴う転勤の可能性もあります。

出先機関(広域ブロック)の勤務地・転勤エリア

一般的に「関東」地方整備局や「関東信越」厚生局など、官庁名の地域が抽象的(広い)な地方の出先機関(官庁)については、その官庁が管轄する地域内に勤務することになります。

例えば、関東地方整備局であれば、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県が転勤エリアになります。

出先機関(都道府県内)の勤務地・転勤エリア

出先機関の中には転勤エリアが原則、都道府県内だけの官庁もあります。一般的に「東京」法務局や「神奈川」労働局など、官庁名に都道府県や地域が具体的に入っている官庁は、転勤エリアが狭い傾向にあります。

例えば、「労働局」「法務局」「検察庁」などは、基本的に採用された地域内(都道府県内など)が勤務地となり、転勤エリアは比較的狭いです。

部署異動の頻度

採用後は基本的に2~3年間のサイクルで様々な業務(部署)を経験することになります。ただし、異動や転勤については、出産や育児、介護等のライフサイクル(家庭の事情・個人の希望)を配慮して、実施されます。

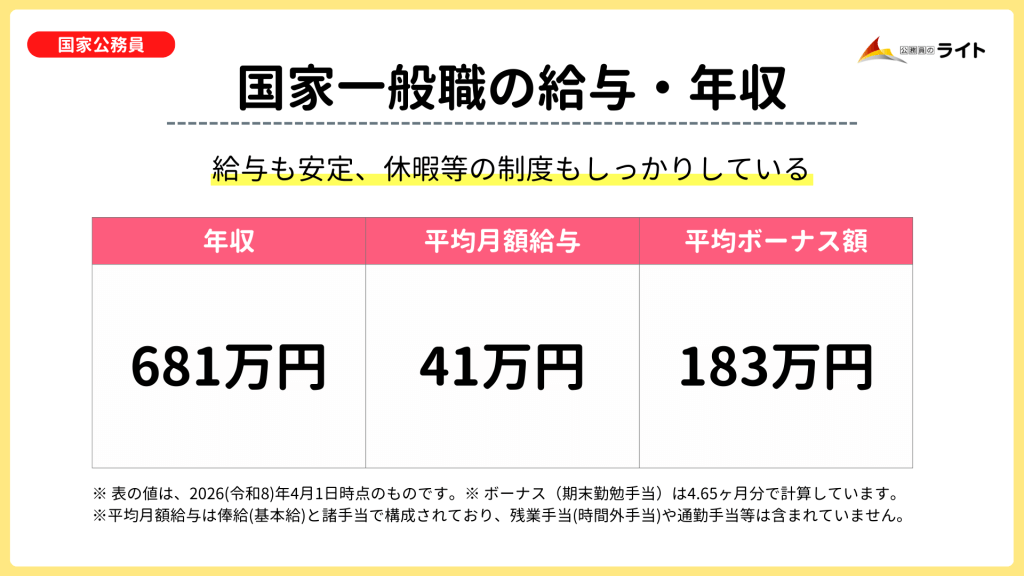

国家一般職の給与・年収、待遇

国家一般職の平均年収は681万円、平均月額給与は41万円、平均ボーナス額は183万円となっています。民間企業の平均が400~500万円くらいなので、年収もボーナスも高水準になっています。

国家一般職の1年目の給与

国家一般職の基本給は、22歳が23万2000円とされています。

給与は「基本給(俸給)+手当」で構成されているため、人によって差がありますが、例えば、残業15時間程度で地域手当12%地域に勤務、住居手当(28000円)、通勤手当(10000円)をもらっている人の場合は、月の支給額が32万7840円になります。

国家公務員のモデル給与(年収)

| 国家一般職の年収モデル(例) | |||

| 年齢 | 月収 | ボーナス額 | 年収 |

| 22歳 | 321,854 | 785,366 | 約465万円 |

| 30歳 | 378,183 | 1,414,849 | 約595万円 |

| 35歳 | 406,511 | 1,627,938 | 約651万円 |

| 40歳 | 430,167 | 1,726,358 | 約689万円 |

| 50歳 | 558,676 | 2,506,152 | 約921万円 |

※ 表の値は、2026(令和8)年4月1日時点のものです。

※ ボーナス(期末勤勉手当)は4.65ヶ月分で計算しています。

※ 地域手当は12%、残業時間は月平均15時間、通勤手当は5000円/月と仮定。※ 22歳は子なし、30歳は子1人、35歳以上は子2人と仮定。

※ 住宅手当は30歳以下が28000円/月、35歳以上が持ち家(住宅手当支給無し)とする。

こちらは年間給与(年収)の基本額をまとめたものです。例えば、22歳であれば、年間465万円が基本的な額(基本給+ボーナス4.65ヶ月分)となっており、+αとして手当の額がつきます。

勤務時間・休暇

勤務時間は原則として1日7時間45分です。

休日は土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)で、年次有給休暇は年間20日(採用の年は15日)付与されます。

これらの休みに加えて、夏季休暇等の特別休暇があります。また、フレックスタイムやテレワークによる勤務も可能です。

ワークライフバランス

| 2023年度の育児休業取得率 | ||

|---|---|---|

| 職種 | 男性 | 女性 |

| 国家公務員 (一般職) | 81% | 100% |

| 地方公務員 (一般行政部門) | 66% | 100% |

| 民間企業 | 30% | 84% |

| 2023年度の年次有給休暇の取得状況 | |

|---|---|

| 職種 | 1年間の取得日数 |

| 国家公務員 | 16.2日 |

| 地方公務員 | 14.0日 |

| 民間企業 | 11.0日 |

※育休取得率および年次有給休暇の取得状況における数値は、総務省および厚生労働省の公表資料にもとづく。

国家一般職などの国家公務員は「休暇」の取りやすさに力を入れています。特に育児休業制度については、女性だけでなく、男性も多くの方が利用している状況です。

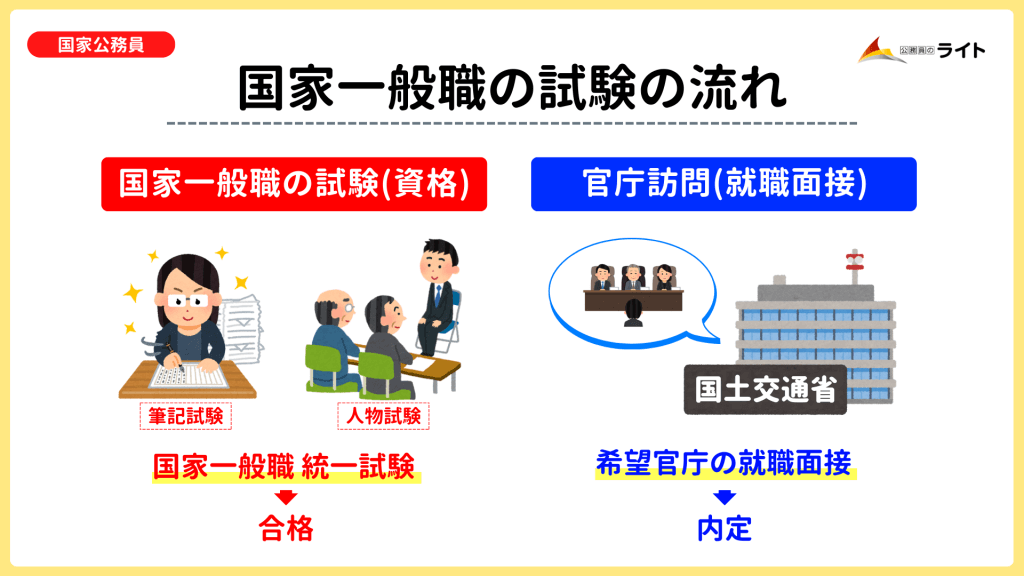

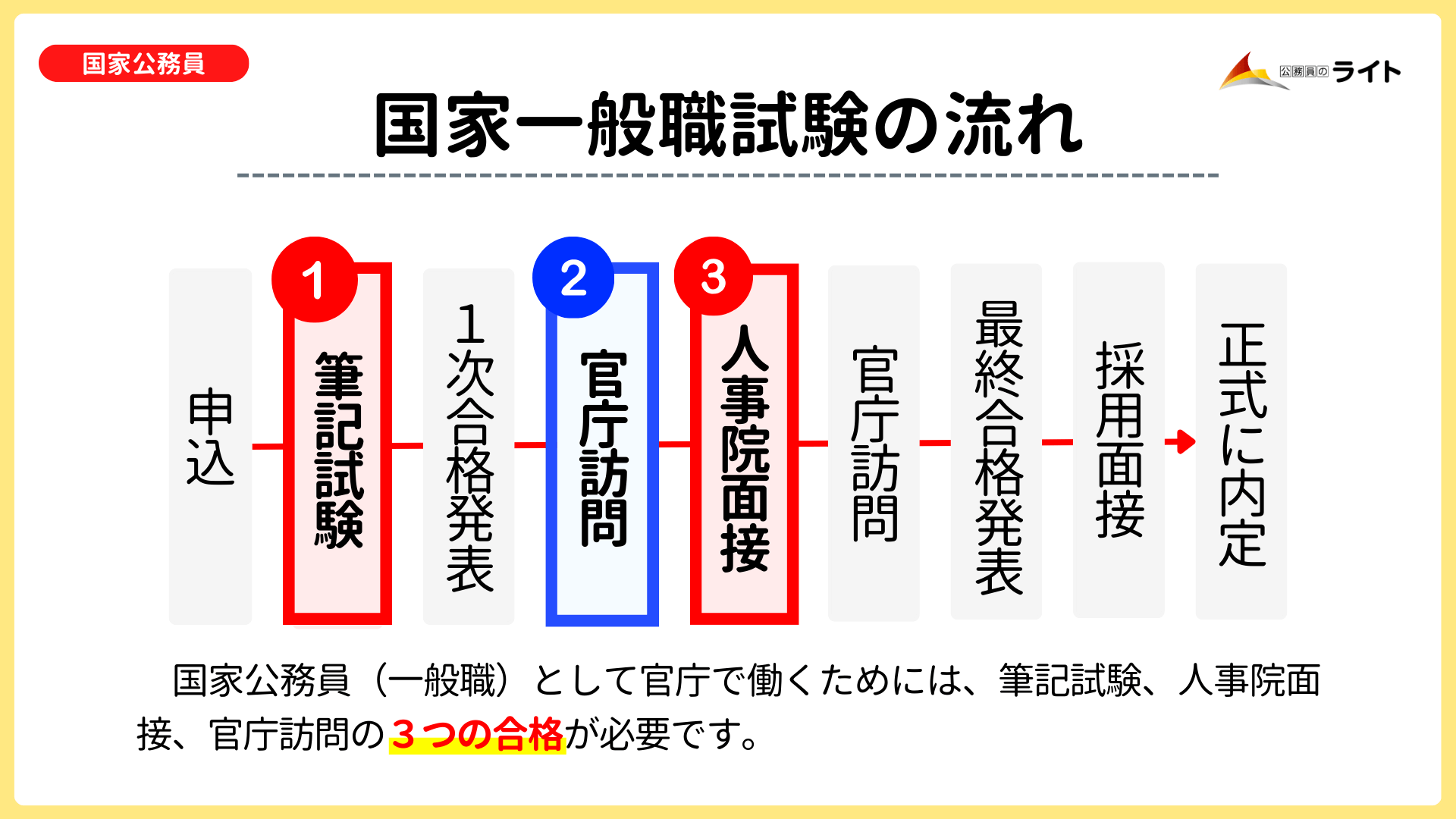

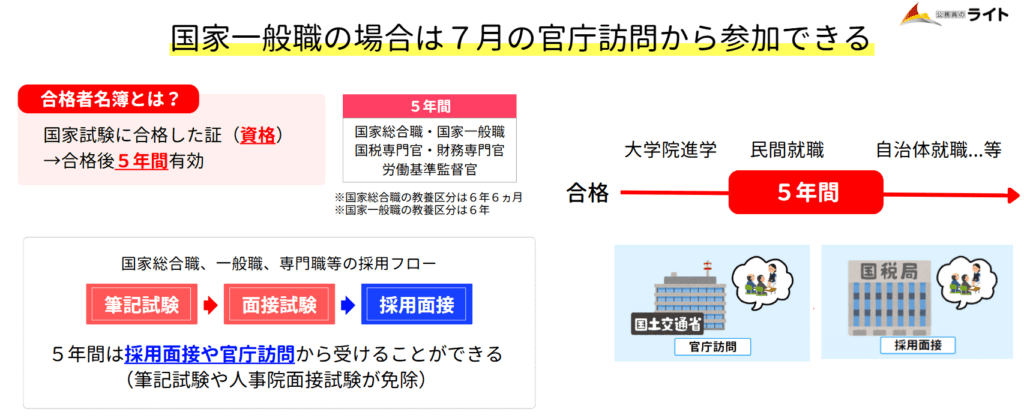

国家一般職になるには

国家一般職の職員になるには、まず、人事院が実施する「統一試験」に合格する必要があります。この統一試験は、資格の試験、といったイメージのもので、一次試験と二次試験があります。この試験に合格した人が、「官庁訪問」と呼ばれる各官庁の「就職面接」を受けて、内定を獲得することで、就職先が決まることになります。

国家一般職の試験概要

国家一般職の職員としては働くためには、「国家一般職」の試験に合格し、各省庁・官庁が実施する「官庁訪問(採用面接)」で内定を獲得する必要があります。

つまり、①筆記、②人事院面接、③官庁訪問(採用面接)の3つの合格が必要ということです。

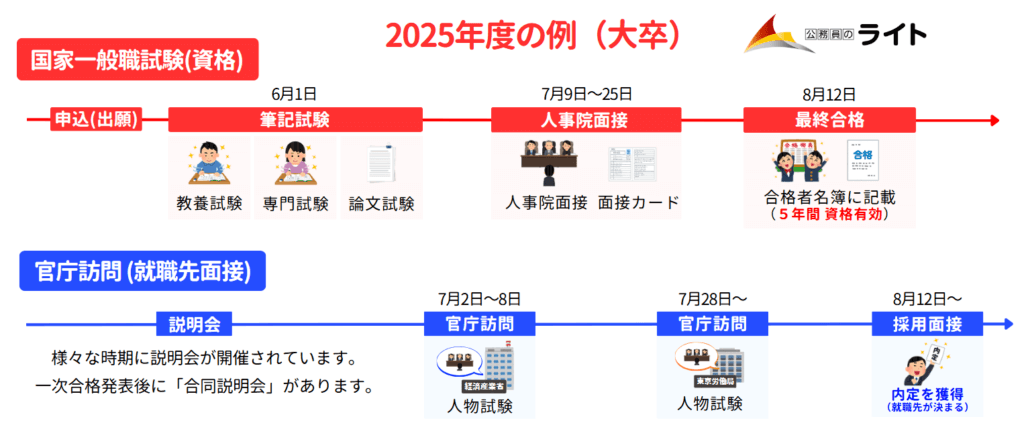

試験日程

| 国家一般職の日程 | 2025年 |

| 申込 | 2月20日〜3月24日 |

| ①[一次]筆記試験日 | 6月1日 |

| 1次合格発表日 | 6月25日 |

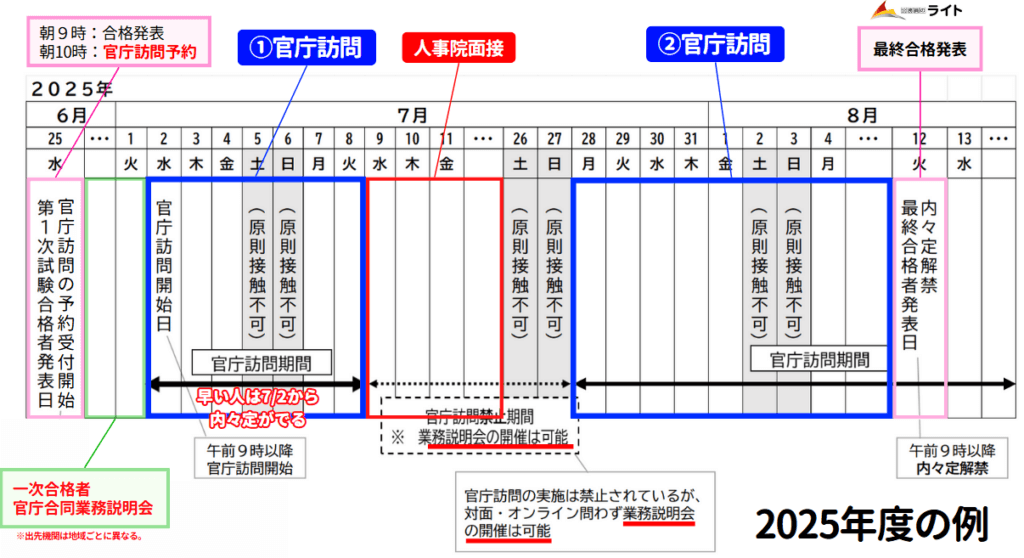

| ②官庁訪問(第1クール) | 7月2日〜7月8日 |

| ③[二次]人事院面接 | 7月9日〜7月25日 |

| 官庁訪問(第2クール) | 7月28日〜* |

| 最終合格発表日 | 8月12日 |

| 採用面接 | 8月12日〜* |

※官庁訪問(第2クール以降)は、翌年の3月前後まで続いています。

※採用面接は実施する場合とそうでない場合があります。実施する場合は、最終合格発表後に各省庁の指定した日に行われます。

国家一般職の試験日程について、近年は、6月上旬に筆記試験、7月中下旬に面接試験、7月上旬に最初の官庁訪問(就職先の面接)があります。

試験の流れ(詳細)

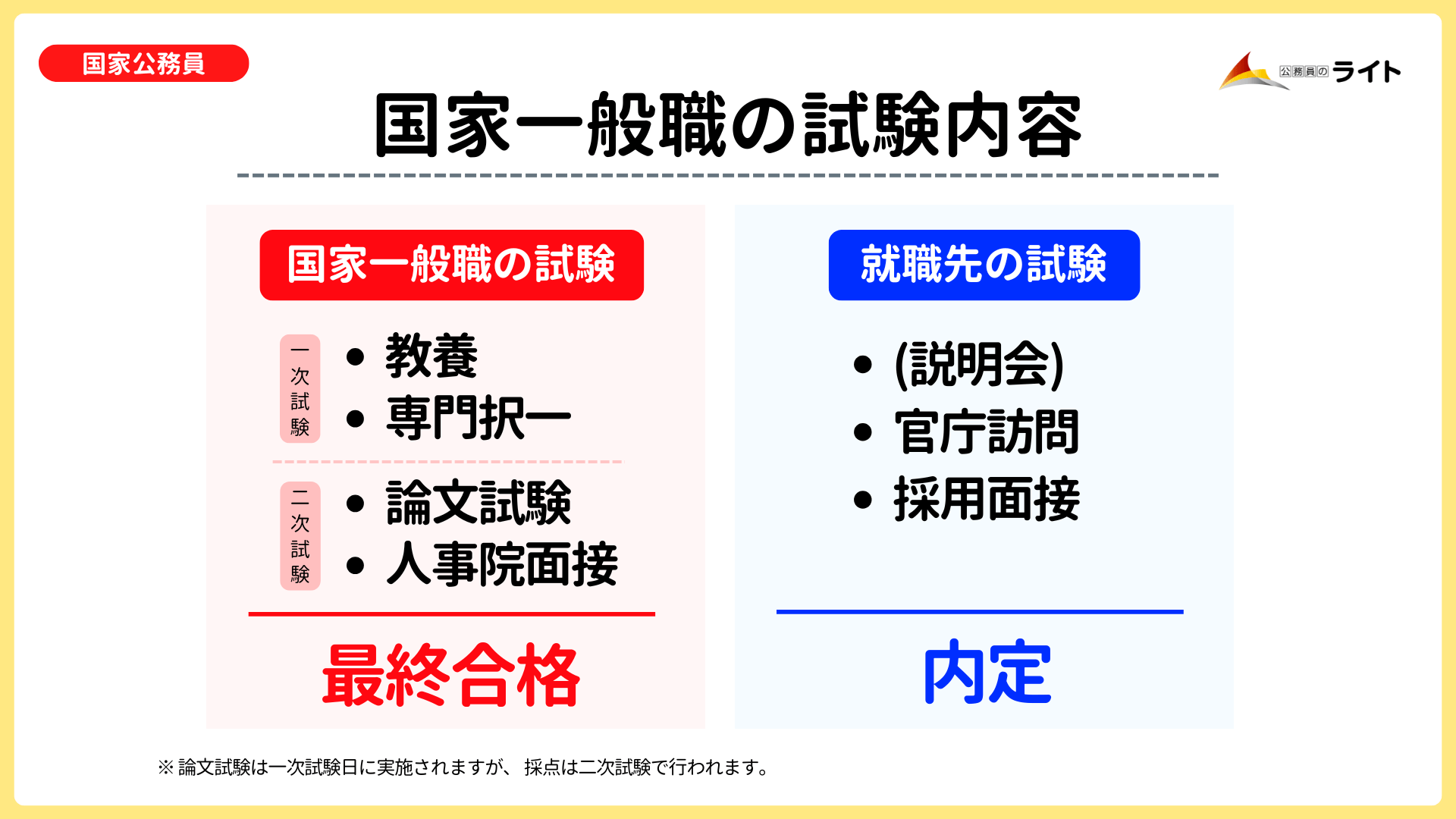

国家一般職の試験は、簡単に言えば、「資格」の試験と、「就職先」の試験の2つがあり、これが同時並行で進んでいるという形になります。

そのため、国家一般職の試験(筆記や人事院面接)に合格したとしても、各省庁や出先機関が実施する官庁訪問(採用面接)で内定がもらえないと、試験には最終合格したものの、就職先は決まらないということになります。

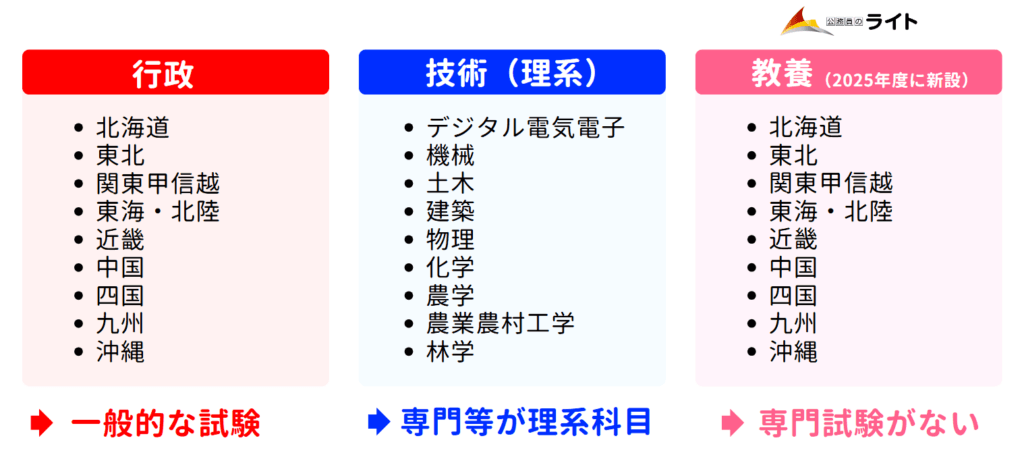

受験区分

受験区分は大きく「行政」「技術」「教養」の3つに分けられており、この区分ごとに試験内容が異なります。受験資格は基本的に年齢だけなので、理系の方が行政区分を受けても良いですし、文系の方が技術区分(理系)を受けることもできます。

[国家一般職]「技術区分」の詳細(近日公開)

受験資格

| 大卒程度の受験区分 | 受験可能年齢 |

| 行政区分 | 21歳以上29歳以下 (大学4年生の年から受験可能) |

| 技術区分 | |

| 教養区分 | 20歳以上29歳以下 (大学3年生も受験可能) |

※受験可能年齢は、受験する年の4月1日時点の年齢です。

基本的に受験資格は年齢要件のみとなっています。大卒程度の試験と表記されていますが、学歴は関係ありません。つまり、高卒の方も、年齢要件さえ満たしていれば、試験は平等に受けることができます。

国家一般職の試験内容・試験対策[行政区分]

国家一般職の試験は、「教養(基礎能力)」「専門択一」「論文」「人事院面接」の4つが課されており、就職先の試験として「官庁訪問(採用面接)」があります。

【一次試験】教養(基礎能力)試験

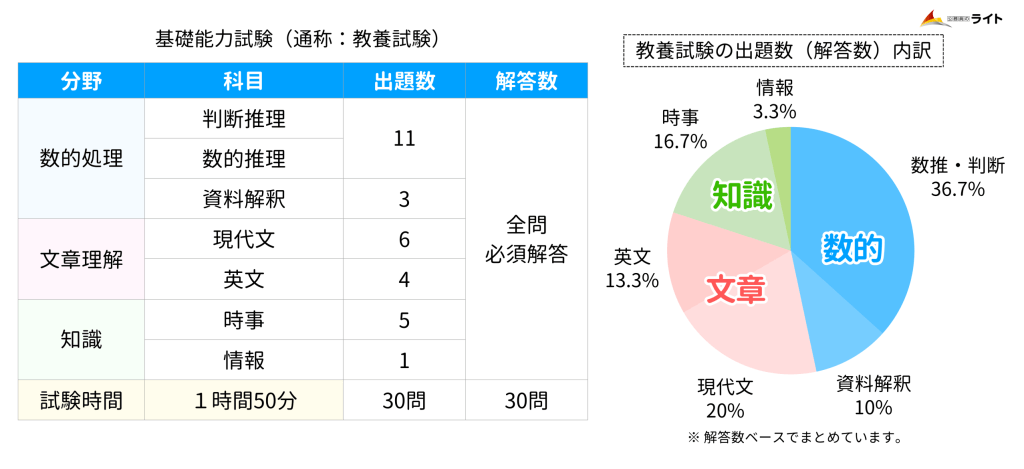

国家一般職の教養(基礎能力)試験は、「1時間50分」で「30問」を「5択のマーク式」で解答します。

1時間50分という試験時間は、一見長く感じますが、判断推理、資料解釈に時間がかかるため、試験時間が足りないと感じる受験生が多いです(1問あたりの平均解答時間:3分40秒)。

特に数的処理の出題数が多く、全体の約47%(ほぼ半分)を占めています。そのため、数的処理の対策から始めてみましょう。

また、2024年度の制度改正に伴い、時事の出題数が5問に増加しました。知識系科目は時事と情報だけですが、最新トピックスが問われるので、2月頃から公務員試験に特化した時事本で対策するようにしましょう。

【一次試験】専門択一

専門試験の概要

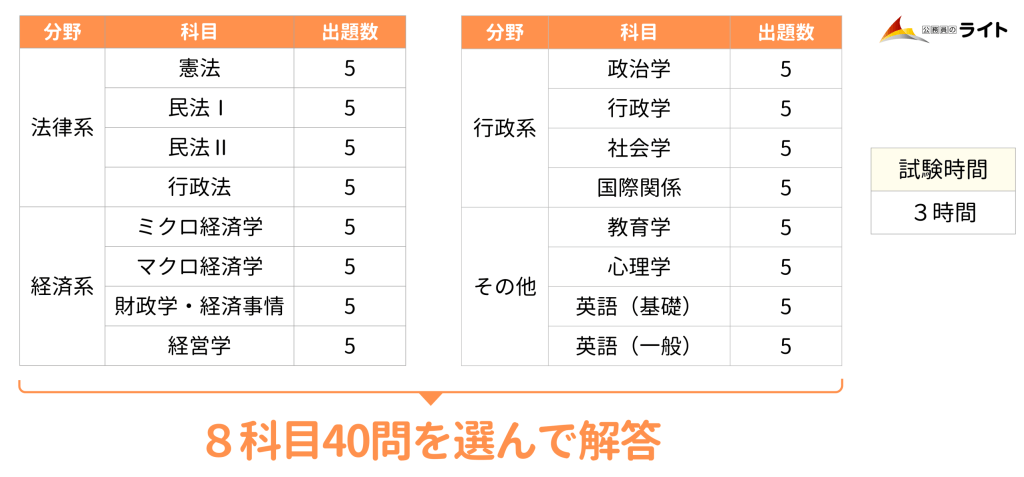

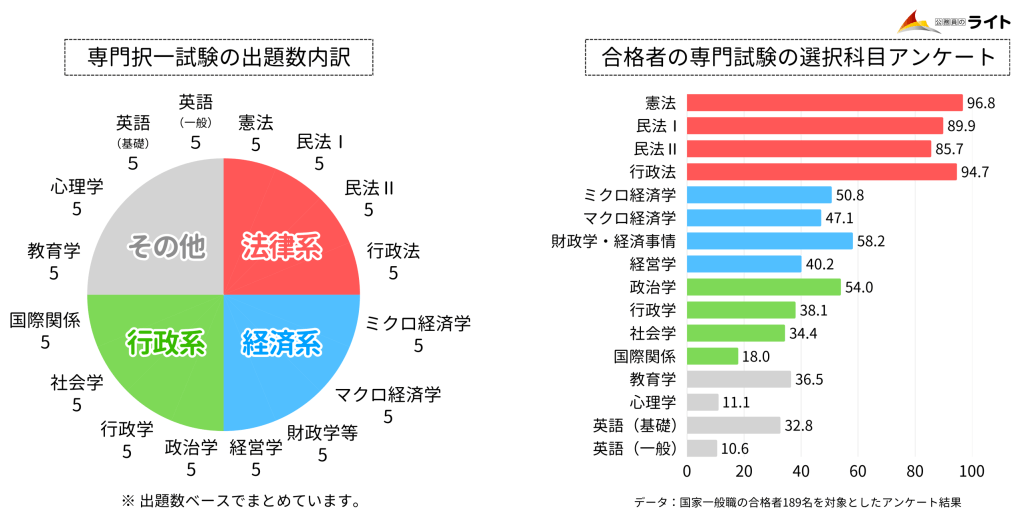

国家一般職の専門択一試験は、「3時間」で「40問」を「5択のマーク式」で解答します。

16科目のうち8科目(計40問)を自由に選んで解答する仕組みになります。

選択する科目(合格者アンケート)

どの科目を選択するのかについては、在籍する学部や、科目の得意・不得意をもとに選ぶ受験生が多いです。本当に人それぞれですが、「憲法」「民法」「行政法」「経済学」「財政学」を学習しておくと、他の公務員について、効率よく様々な試験を受けることができます。

ただし、「教育学」や「心理学」のように、学習コスパが高い科目(短時間で高得点を期待できる)があるので、国家一般職が第一志望の方は、主要科目に加えて、サブ科目を何科目か勉強し、合計で10科目は用意できると良いでしょう。

専門択一試験の科目の中で、一般的に「憲法」「民法」「行政法」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」を主要科目と呼びます。最初に「憲法」や「経済学」から学習をはじめる受験生が多いです。次いで、「行政法」や「民法」の学習を進め、年明けに時事的な要素を含む「財政学」や「経済事情」の学習を行うと効率が良いです。

【二次試験】論文試験

論文試験の概要

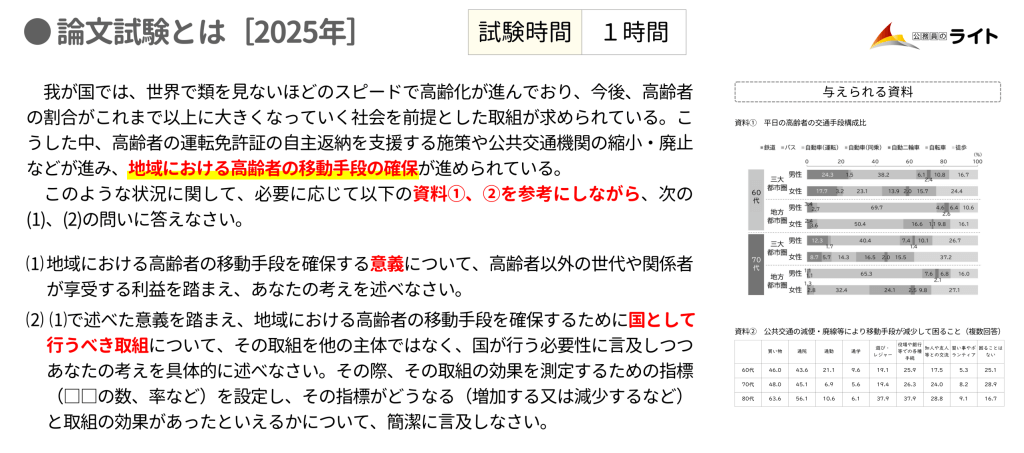

国家一般職の論文試験は、論文試験は「1時間」で「1題」を解答します。文字数規定はありませんが、合格者の多くは「700~1000字程度」で記載しています。

また、資料をもとに、小問(1)と小問(2)について述べる「資料読み取り型」です。

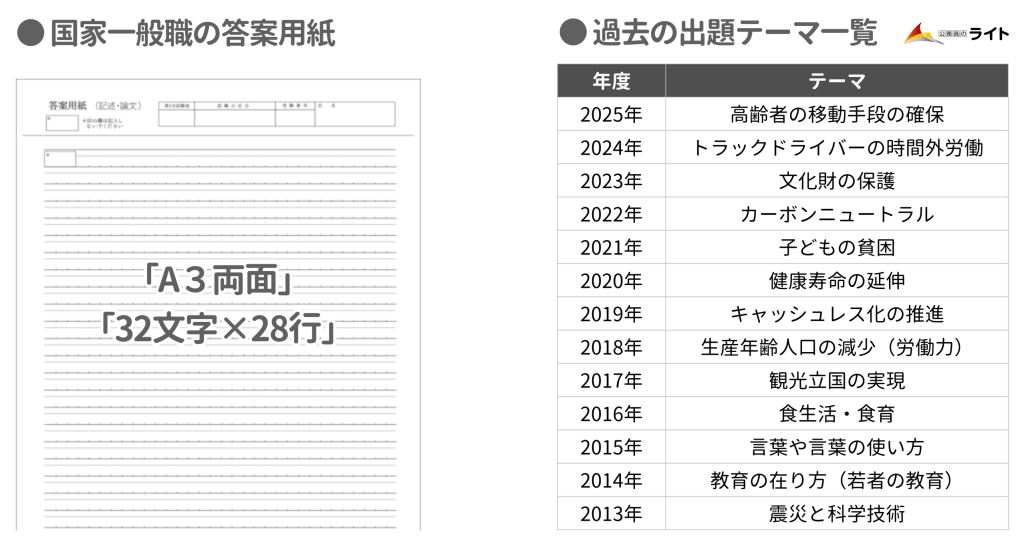

論文試験の解答用紙・過去のテーマ

国家一般職の論文試験の答案用紙は「A3両面」で、「32文字×28行」です。

公務員のライト公式LINEにご登録頂くと、自動的に「論文答案用紙」が送付されます

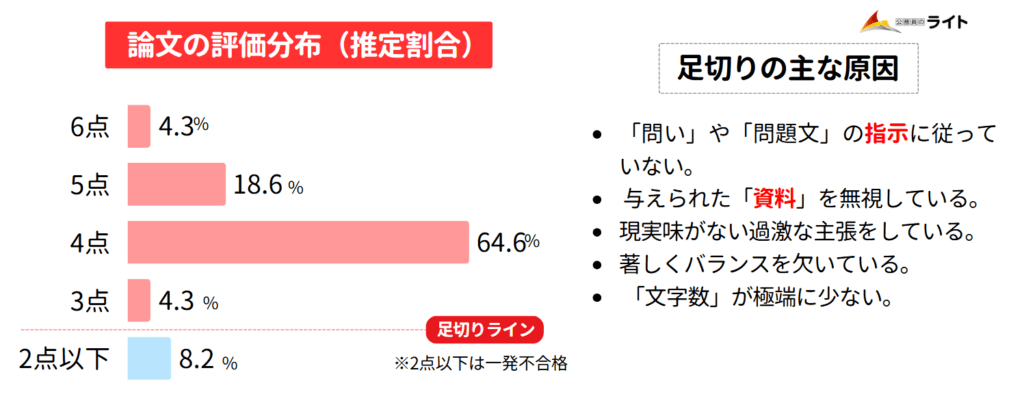

論文試験の足切りに注意

国家一般職の論文試験の評価は「6点満点」で、「2点以下」を取った場合は、他の科目の点数に関わらず一発で「足きり不合格」となります。

なお、論文試験は二次試験の種目ですが、一次試験の中で教養(基礎能力)試験や専門択一試験と同じタイミングで実施されます(採点が二次試験で行われるという仕組みです)。

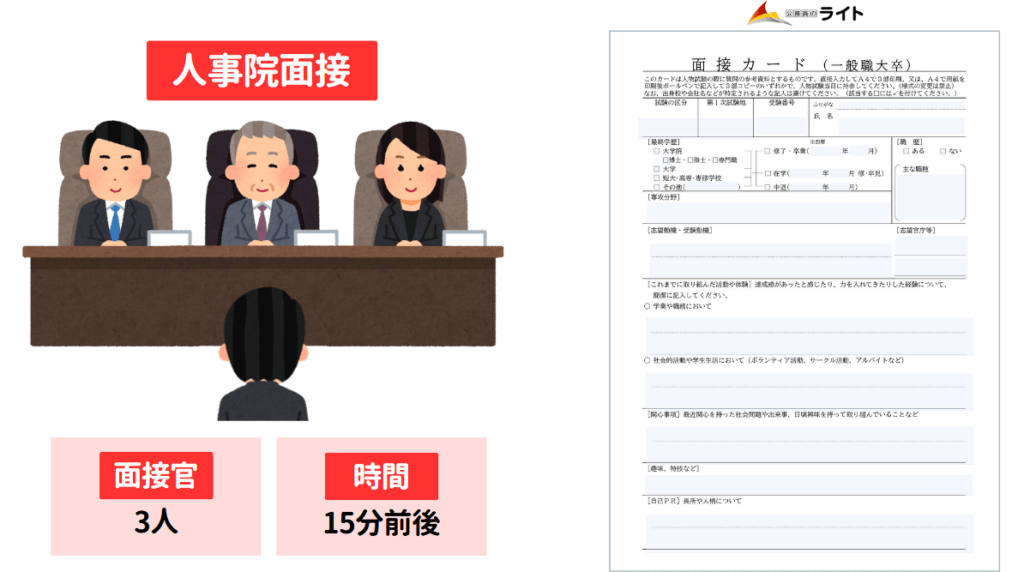

【二次試験】人事院面接

人事院面接の概要

国家一般職の人事院面接は、面接官が3人、時間は15分程度で行われるのが一般的です。面接試験日に「面接カード」(いわゆるエントリーシート)を提出します。

人事院面接の質問例

- 待ち時間は何していましたか?

- 志望動機を教えてください。

- 〇〇省を志望しようと思ったきっかけを教えて下さい。(志望動機の深堀)

- ゼミの中でどうやって課題解決したのですか?

- この面接カードにあるミクロ視点って何ですか?

- その時に周りに対してどう振る舞いましたか?

国家一般職の人事院面接は、面接カードに書いた内容について深堀りされていくことが多いです。民間の就職活動における面接試験とは大きく雰囲気等が異なります。

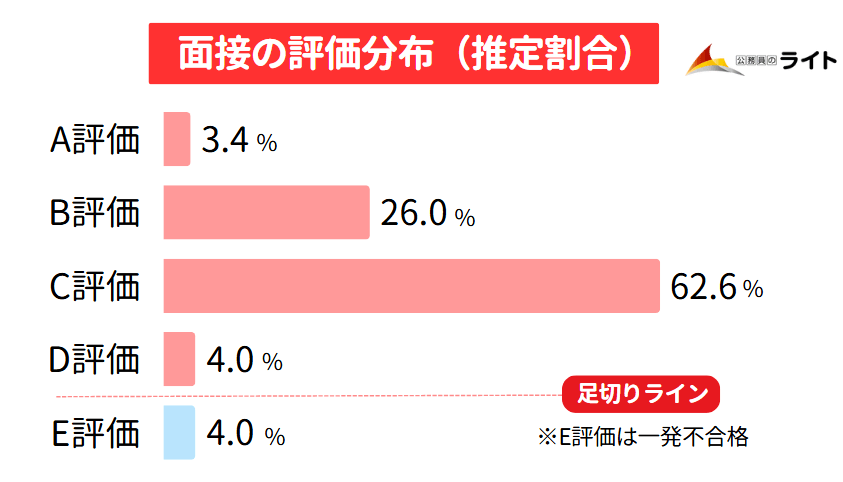

人事院面接の評価割合

国家一般職の人事院面接はA~Eの5段階評価になっており、「E評価」を取ると「一発不合格」となってしまいます。また、「D評価」は筆記試験で高得点を取らなければ最終合格は難しく、一次合否の際にボーダー点ギリギリで合格した場合は「B評価以上」を取らないと最終合格できないケースが多いです。

面接カードをもとに質問が投げかけられるので、まずは面接カードを作成し、模擬面接を何回かこなすようにしましょう。

【国家一般職】合格難易度・倍率・ボーダー(2025年)

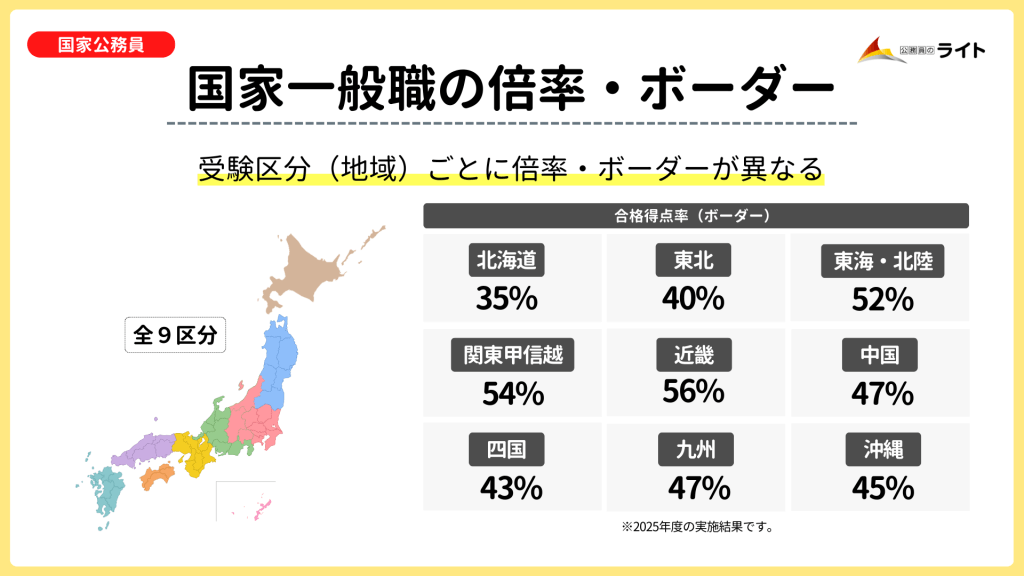

国家一般職の合格難易度や倍率、筆記ボーダー点は受験区分(地域)ごとに異なります。

合格倍率・難易度(行政・2025年度)

| 国家一般職の倍率 (2025年) | ||||||||

| 区分 | 申込者数 | 受験者 | 一次合格者 | 筆記倍率 | 二次受験者 | 最終合格者 | 二次倍率 | 最終倍率 |

| 北海道 | 867 | 696 | 594 | 1.17 | 533 | 392 | 1.36 | 1.59 |

| 東北 | 1234 | 975 | 755 | 1.29 | 647 | 548 | 1.18 | 1.52 |

| 関東 | 6917 | 4776 | 2585 | 1.85 | 2187 | 1916 | 1.14 | 2.11 |

| 東海 | 1912 | 1439 | 969 | 1.49 | 827 | 715 | 1.16 | 1.72 |

| 近畿 | 2488 | 1855 | 969 | 1.91 | 878 | 742 | 1.18 | 2.27 |

| 中国 | 1170 | 913 | 661 | 1.38 | 577 | 456 | 1.27 | 1.75 |

| 四国 | 741 | 570 | 456 | 1.25 | 395 | 303 | 1.30 | 1.63 |

| 九州 | 1850 | 1413 | 965 | 1.46 | 818 | 642 | 1.27 | 1.87 |

| 沖縄 | 379 | 279 | 168 | 1.66 | 148 | 132 | 1.12 | 1.86 |

※最終倍率について、「1次倍率×2次倍率(=実質的な最終倍率)」を示しています。

国家一般職の2025年度の倍率をみると、筆記倍率は1.2~1.9倍程度となっていて最終倍率(実質倍率)は低めに設定されています。ただし、地域によっても合格難易度が結構違うので、その点には注意が必要です。

合格ボーダー点

| 国家一般職(大卒程度・行政)の筆記ボーダー点 | |||||||||

| 年度 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |

| 2025 | 24.5 | 27.9 | 37.5 | 36.0 | 39.3 | 32.9 | 30.3 | 33.1 | 31.2 |

| 2024 | 21.2 | 31.8 | 39.7 | 39.4 | 40.5 | 34.9 | 35.2 | 36.7 | 34.7 |

| 2023 | 32.2 | 35.0 | 42.1 | 42.1 | 42.8 | 34.6 | 36.6 | 38.7 | 36.2 |

| 3年平均 | 26点 | 32点 | 40点 | 39点 | 41点 | 34点 | 34点 | 36点 | 34点 |

※ 2024年に教養の出題数が30問に変更されたので、比較しやすいように2023年も教養を30問に換算してあります。

国家一般職の筆記試験の合格ボーダー点は、おおむね、4.5~6割程度となっており、例えば、関東甲信越区分の2024年度のボーダー点は「40点/70点満点(57%程度)」でした。つまり、教養(基礎能力)試験で16点/30点満点、専門択一試験で24点/40点満点が一つの目安になります。

また、全体を平均すると、得点率52%(教養15、専門21程度)が合格の目安でした。

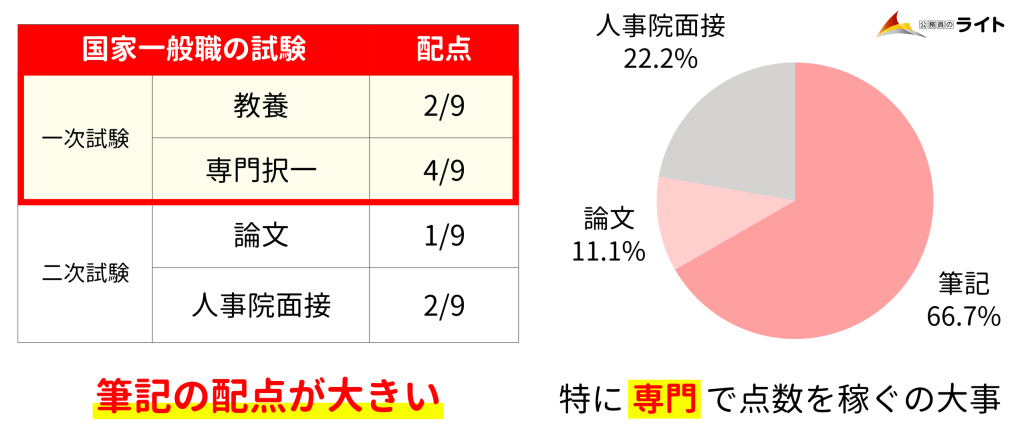

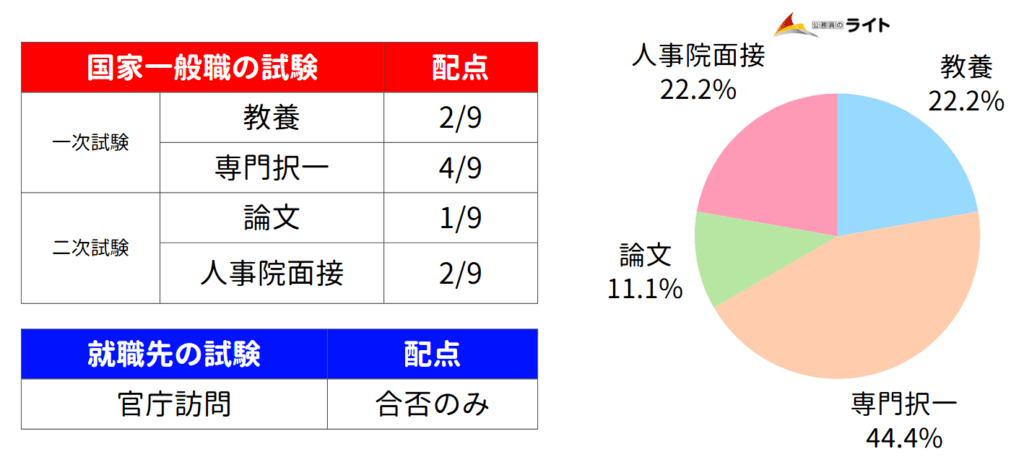

試験配点

国家一般職の試験配点は、教養(基礎能力)試験が2/9、専門択一試験が4/9、論文試験が1/9、人事院面接が2/9となっています。

官庁訪問(採用面接)は合否のみとなります。

【国家一般職】官庁訪問(採用面接)

官庁訪問とは

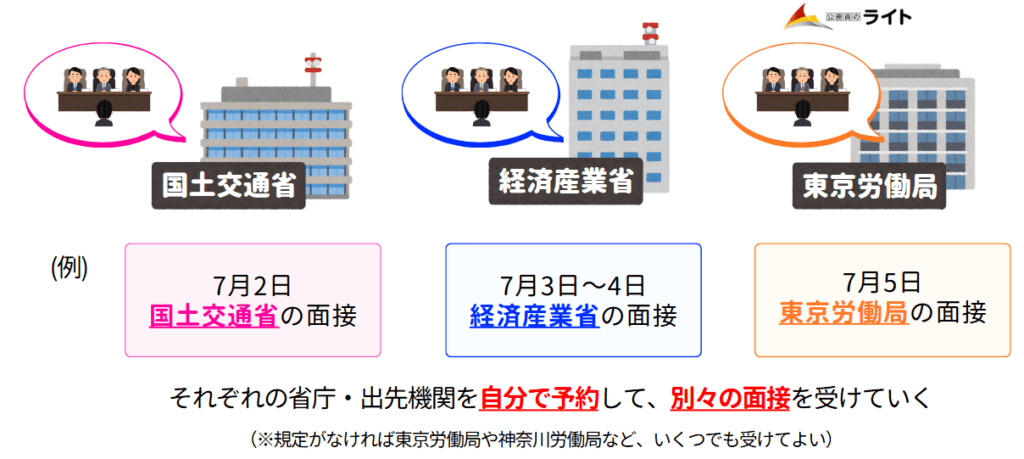

官庁訪問とは、志望する各官庁や出先機関を訪問し、業務説明や個別面接を受けることをいいます。つまり、各省庁・官庁との就職マッチング面接のことです。

スケジュール調整ができれば、色々な省庁等の面接試験を受けることができます。

官庁訪問の日程・スケジュール[2025年]

国家一般職の官庁訪問は、まず、一次合格発表日に官庁訪問の予約が解禁されます。そして、7月上旬に官庁訪問が解禁され、実際に面接試験等が実施されます。この面接で評価されると、暗に「内々定」であることを示唆されます。示唆の方法は、機関によって様々です。

官庁訪問と採用面接の違い

官庁訪問も採用面接も、各省庁・官庁に訪問して面接試験を受けるという意味で、内容は同じです。

一般的に「採用面接」は、最終合格発表日以降、すでに官庁訪問をした官庁に再び足を運び、「内定」を獲得するために行う面接という意味合いで扱われます。

「官庁訪問」は広い意味で、官庁に足を運んで面接等を受けることを意味します。

※採用面接の有無や内々定の出し方等についても、ルールが官庁ごとに異なります。

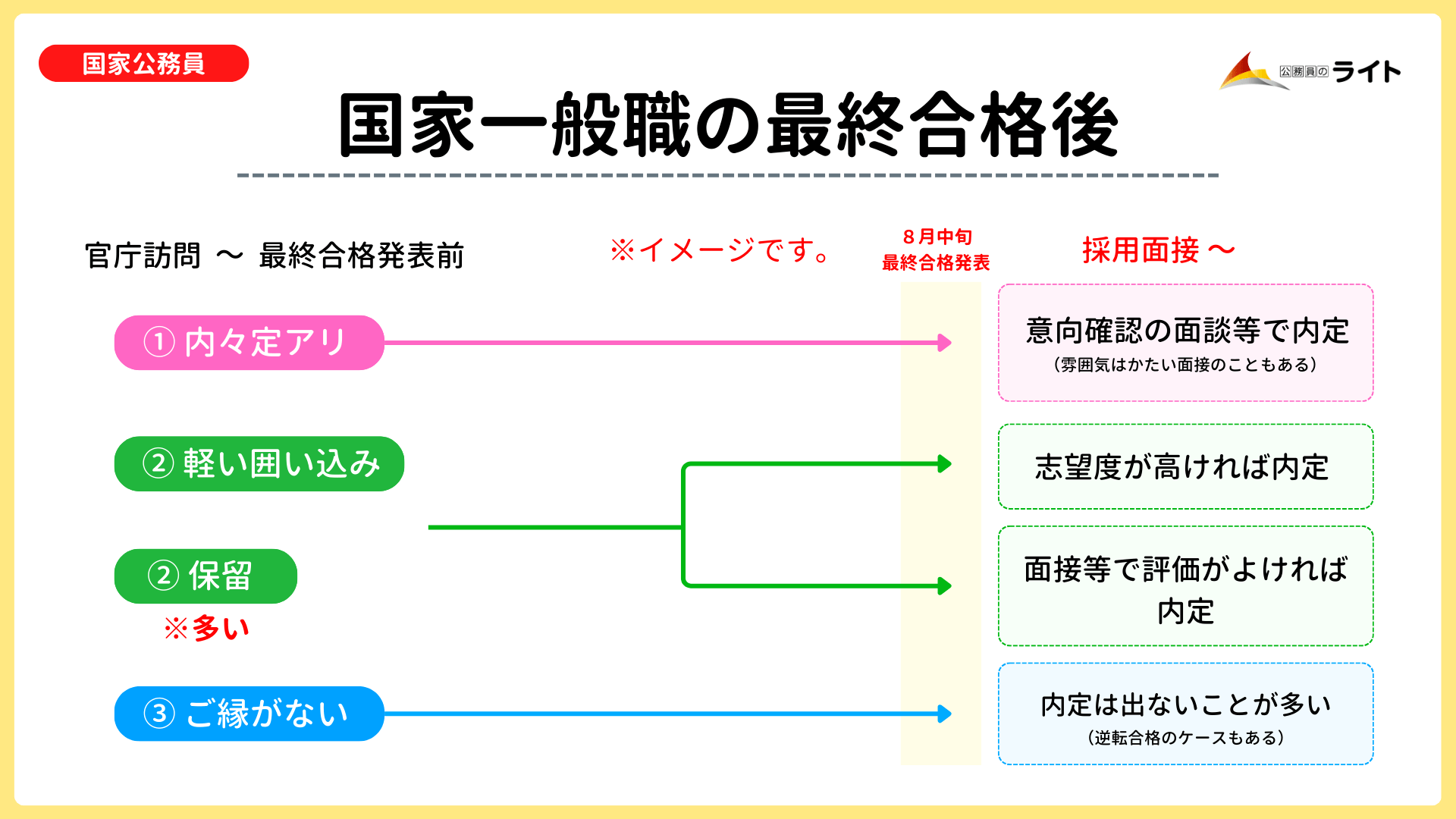

【国家一般職】最終合格後の動き

最終合格発表後は、採用面接が実施されています。採用面接では、正式な内定の告知が行われます。官庁訪問は就職マッチング面接であるため、当然、不合格になってしまうこともあります。

[状況別]最終合格発表後の動き

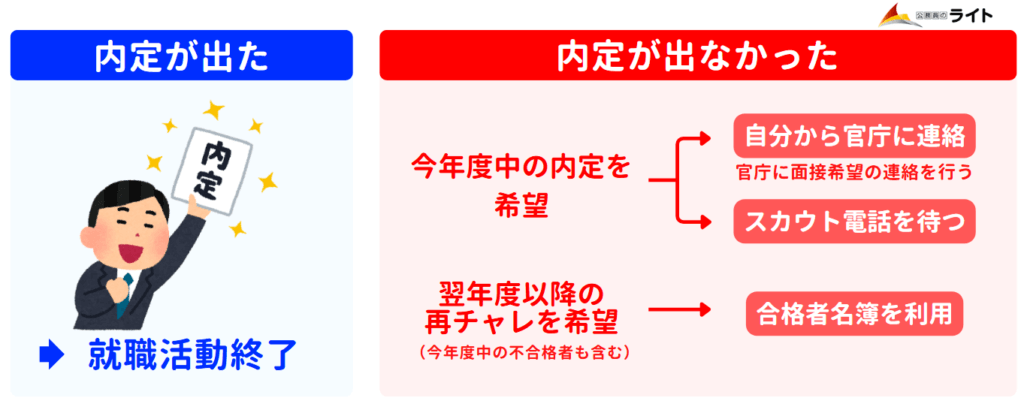

希望の省庁・官庁から「内定」が通告された場合は、就職活動は終了です。一方で「内定」が出なかった方については、色々な動き方があります。

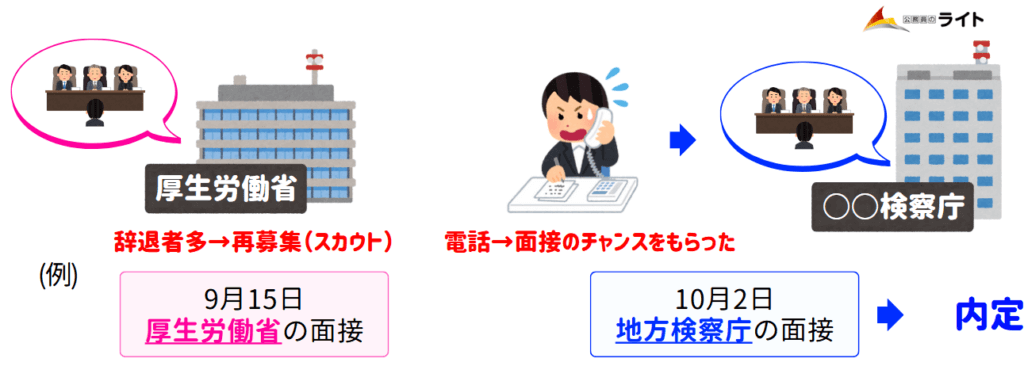

特に「今年度中の採用内定を希望する人」は、自分から官庁に「面接のチャンスが欲しい」と電話等で連絡することが大切です。

今年度中の採用を希望する人

今年度中の採用を希望する方は、官庁側からのスカウト電話(郵便やメール等の案内もある)を待つか、自分から官庁に面接希望の旨を連絡するかの2択になります。

翌年度以降に再チャレンジを希望する人

「一度落ちてしまった官庁にどうしても就職したい」「2月末まで粘ったが内定をもらえなかった」などといった方については、「合格者名簿」を利用して、翌年度以降に再チャレンジをすることができます。

国家一般職(大卒・行政)の場合は、名簿が5年間有効なので、5年間であれば、民間や自治体に就職しながら一次試験合格後の官庁訪問から参加することができます。

【国家一般職】合格のコツ

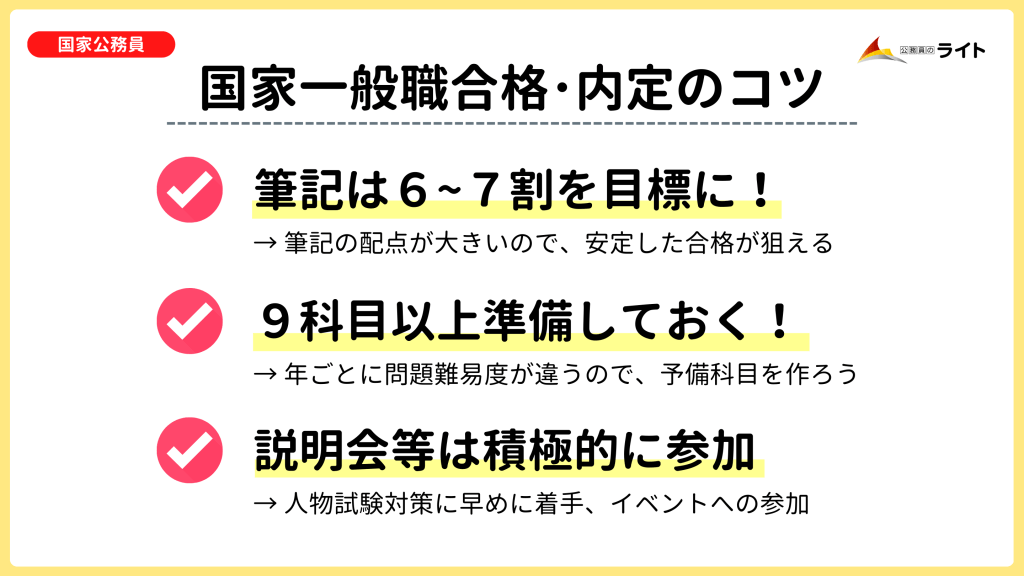

筆記は6~7割を目標に!

資格の試験では、6~7割くらいを目標にしていきましょう。教養や専門試験の配点が大きいため、ここで得点を重ねることが合格のカギとなります。特に専門試験でしっかり点を取ることが重要です。

9科目以上準備しておく!

公務員試験は、併願先や勉強に使える時間、得意・不得意によって戦略が大きく変わります。主要科目(憲法・民法/行政法・経済学など)を軸にしつつも、9科目以上に少し広げておくと安定した得点につながります。苦手科目を割り切る選択も有効なので、ボーダーを意識して自分に合った得点戦略を立てましょう。

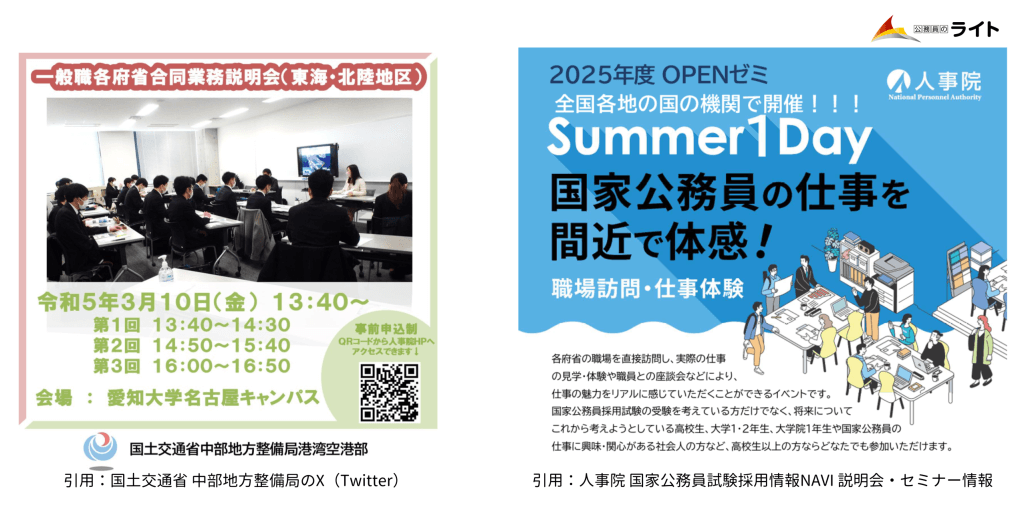

説明会等は積極的に参加

国家一般職の試験の一番の目標は内定の獲得で、そのために重要なのが説明会への参加です。採用担当者と直接接する機会となり、顔を覚えてもらえたり、仕事理解が深まったり、勉強の息抜きにもなります。色々な時期に開催されているので、積極的に参加することが大切です。

第1期生は282名の超人気クラス

日本で一番「官庁訪問」に詳しいといっても過言ではない「ましゅー先生」のクラスに、日本中どこからでも参加でき、いつでもタイムリーに質問ができます。

「国家一般職」の公務員試験対策なら「公務員のライト」

-485x303.jpg)

公務員のライト専任講師 ましゅー先生

公務員試験データアナリティクスの第一人者。国家一般職、労働基準監督官、地方公務員試験に最終合格。大学院卒業後は自治体職員として総合防災システムを構築。膨大なデータを分析し、正確な出題傾向、ボーダー予想、足切り判定を提供。著書『最強の時事』『ライトの時事本』はAmazonベストセラーを獲得。