公務員のライトでは、日本トップレベルの「専門家集団」が、最新の公務員試験を徹底分析し、公務員試験の対策方法をお伝えします。

このページでは「国家一般職(大卒程度)」の「試験倍率・合格難易度」を試験区分ごとに紹介します!

- 2022.3.30:1次受験率、2次受験率、辞退者数の考察追加

- 2022.5.13:R4申込者数発表

- 2022.7.6:倍率表更新

- 2022.8.16:最終合格発表日なので情報更新

- 2022.11.15:高卒倍率更新

- 2023.5.13:R5の申込者数発表

- 2023.7.5:一次合格発表→倍率表更新

- 2023.8.15:最終合格発表→倍率表更新

- 2024.2.1;R6の採用担当者数更新

- 2024.5.13:申込者数更新

- 2024.8.13:R6の最終合格発表

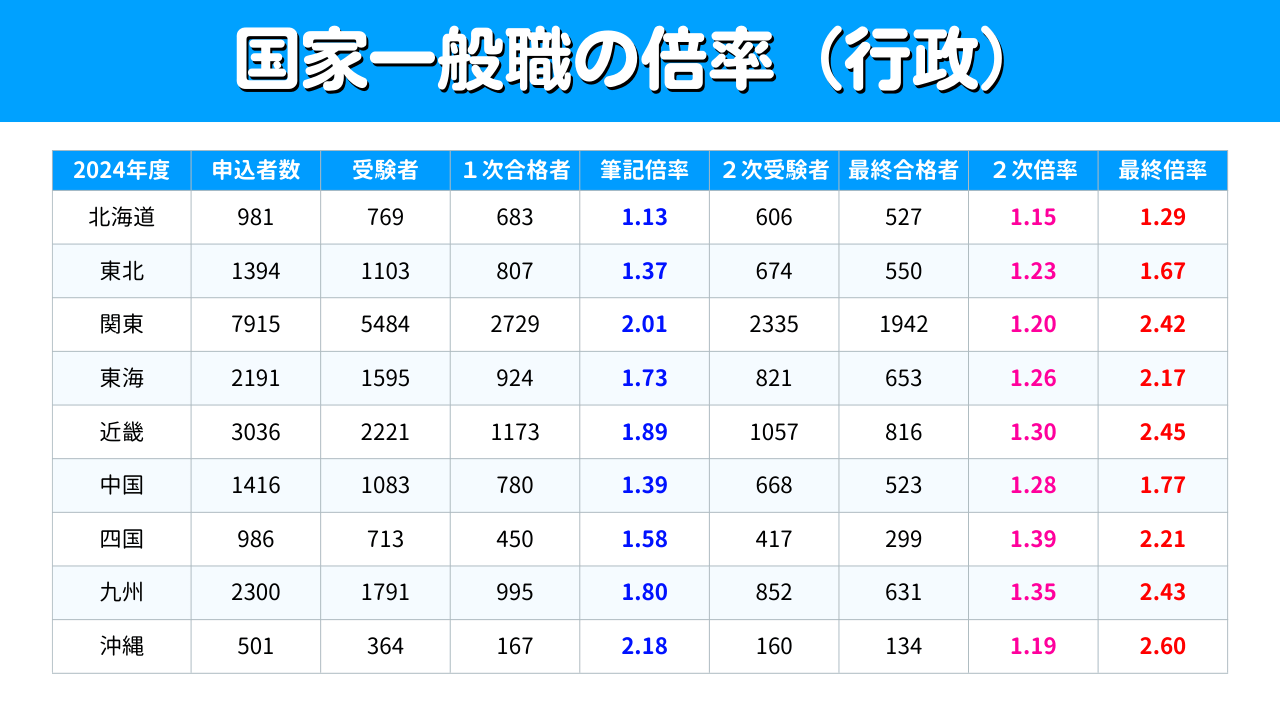

【行政】2024年の国家一般職(大卒程度)の試験倍率

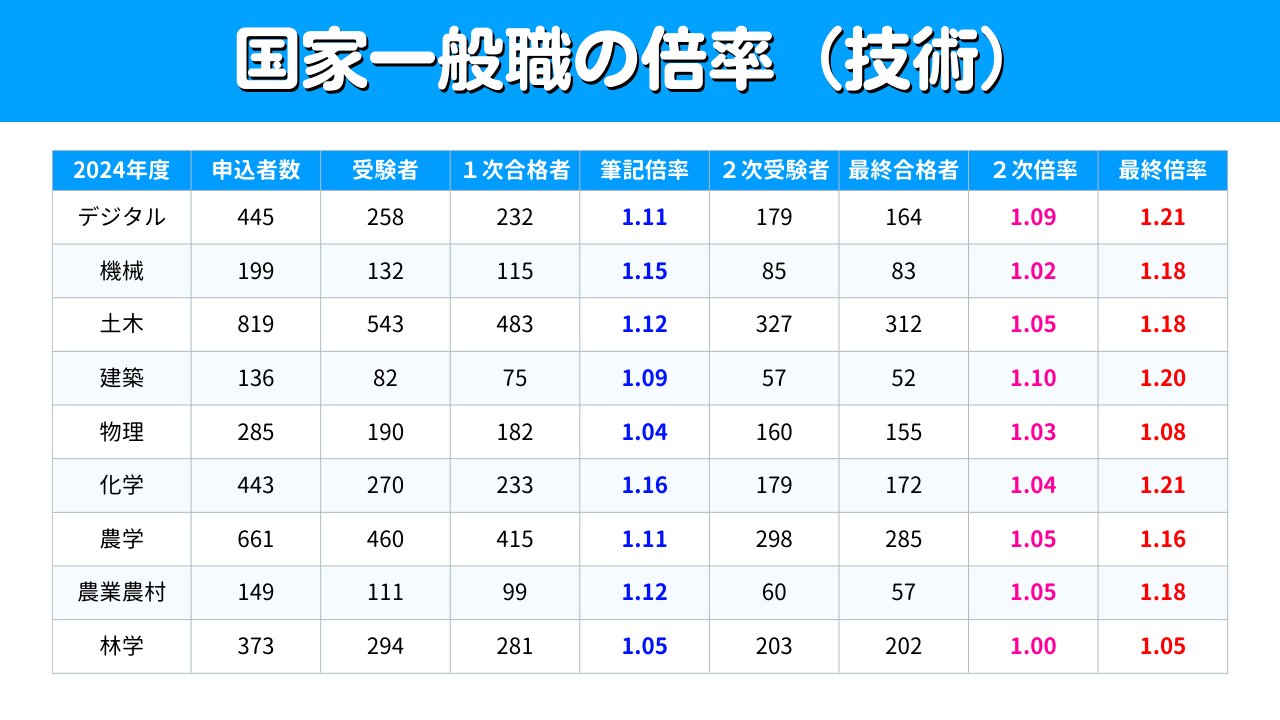

【技術】2024年の国家一般職(大卒程度)の試験倍率

【国家一般職の倍率】まずは試験区分について解説!

国家一般職の試験区分は大きく行政職と技術職に分けられます。

行政区分は全国を9ブロックに分けて試験が行われていて、技術区分は職種ごとに分けられています。

何が違うんだという話ですが、試験科目と採用されてからの仕事内容、採用先が試験区分ごとに違います!

そして、この受験区分ごとにボーダーや倍率が違ってきます!

試験について知りたい方はこちらのページをチェックしてみて下さい!

▼国家一般職をゼロから合格まで本気でサポート!

- 行政職の方は例えば関東甲信越地区で受けたA君と、東海北陸地区で受けたB君はもう別々の県庁を受けているようなものですね。主に管轄エリアの官庁しか訪問できません。

- 技術職の方はというと、自分の専門分野を活かして国に貢献しようということで、専門的な業務に従事することが多く、募集のある官庁なら全国どこでも受けてOKです!

では、さっそく行政区分と技術区分にわけで倍率を細かく解説していきますね!

【国家一般職の倍率】行政職(大卒)は地区ごとにまとめました!

受験生の目線に立って考えてみた時に、

『受験地区ごと』『試験区分ごと』にまとまっていた方がわかりやすいと私は思いました!

令和元年の試験の難易度とボーダー点と私の考察をさくっと加えながら

大卒の『行政職』について、以下の9地区に分けて紹介します!

H24~R6の試験倍率についてまとめました!

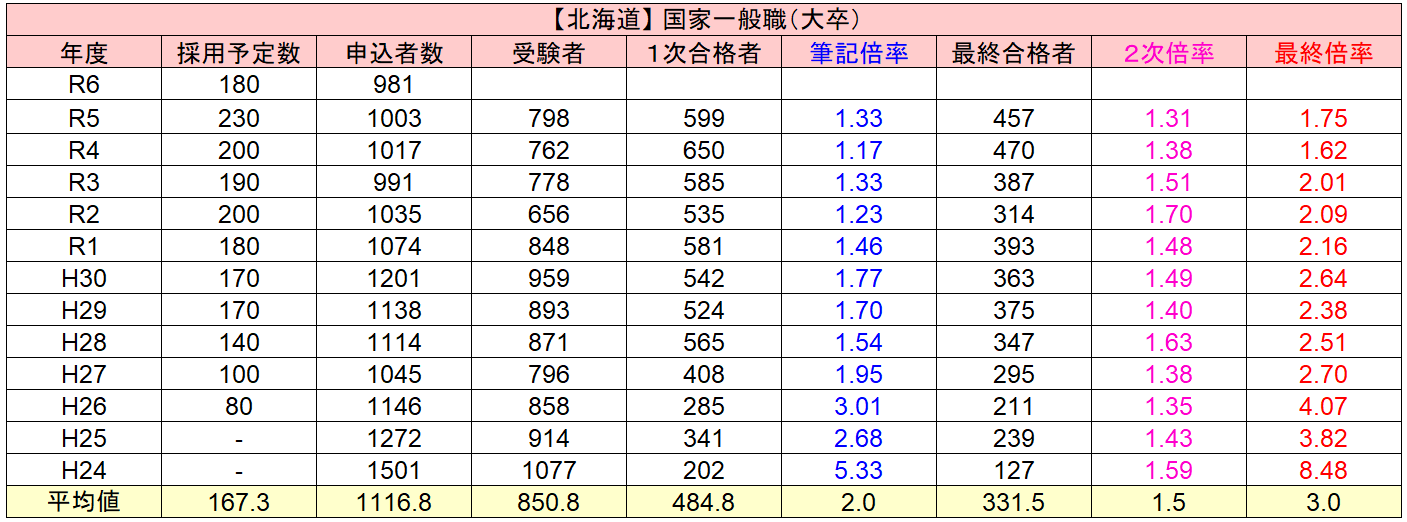

【北海道地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【北海道】区分は他の地区に比べて筆記倍率が低く、面接倍率が少し高いのが特徴です。

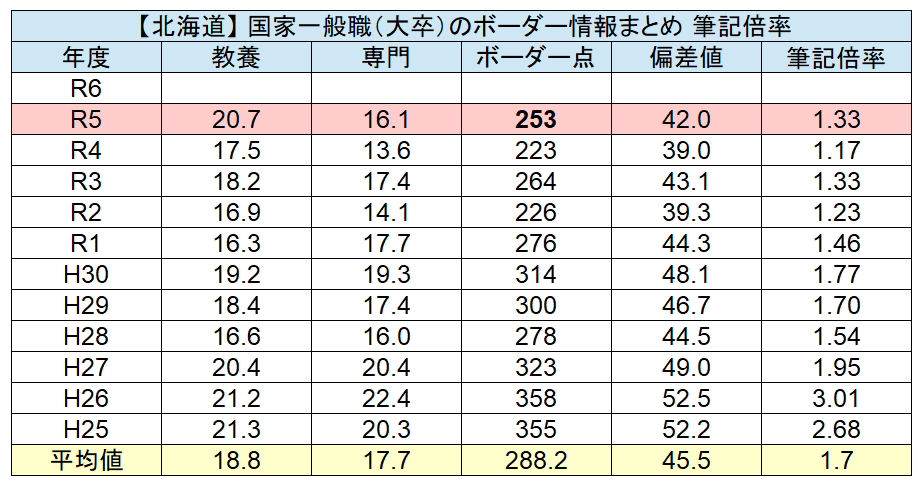

【北海道】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【北海道】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

北海道は人手不足ということもあって、1次のボーダー点がかなり低くなっています。

(ボーダーぎりぎりの人はめちゃくちゃ少ない) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門3~4点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文4+面接B以上とれば基本的には合格です。

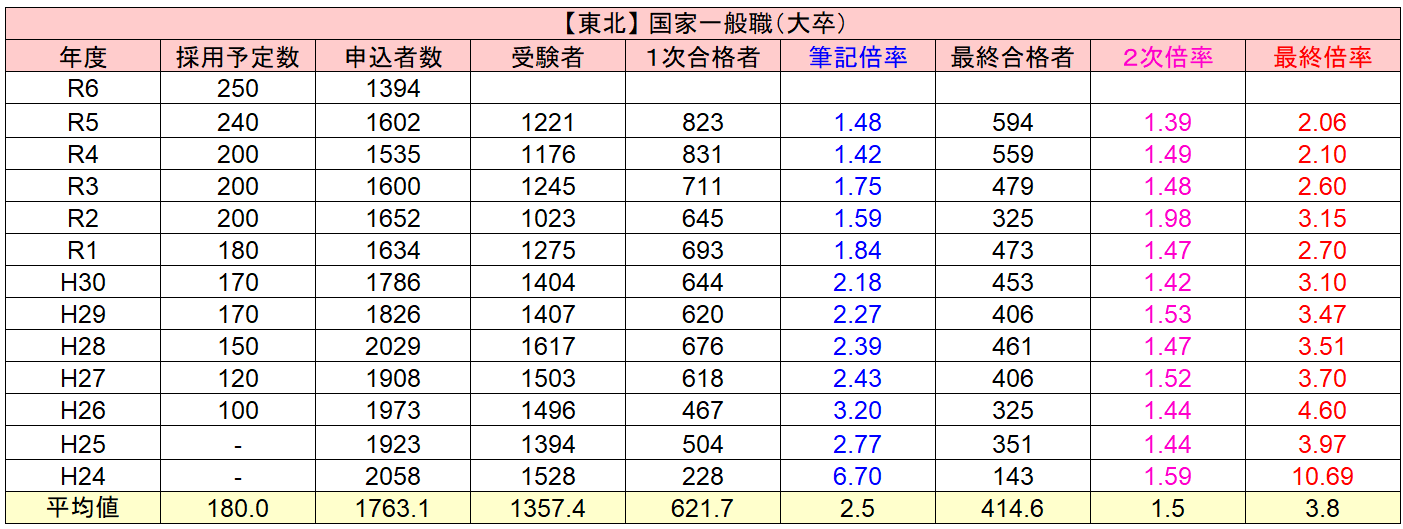

【東北地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【東北】区分は筆記も面接も平均的な点数が合格ラインといったイメージでしょうか。

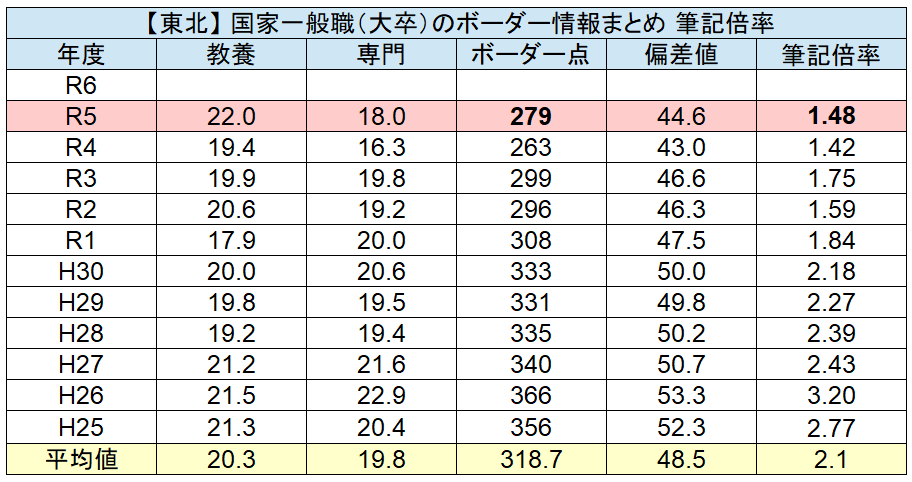

【東北】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【東北】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

東北の筆記は平均点くらいがボーダーとなっています。 - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

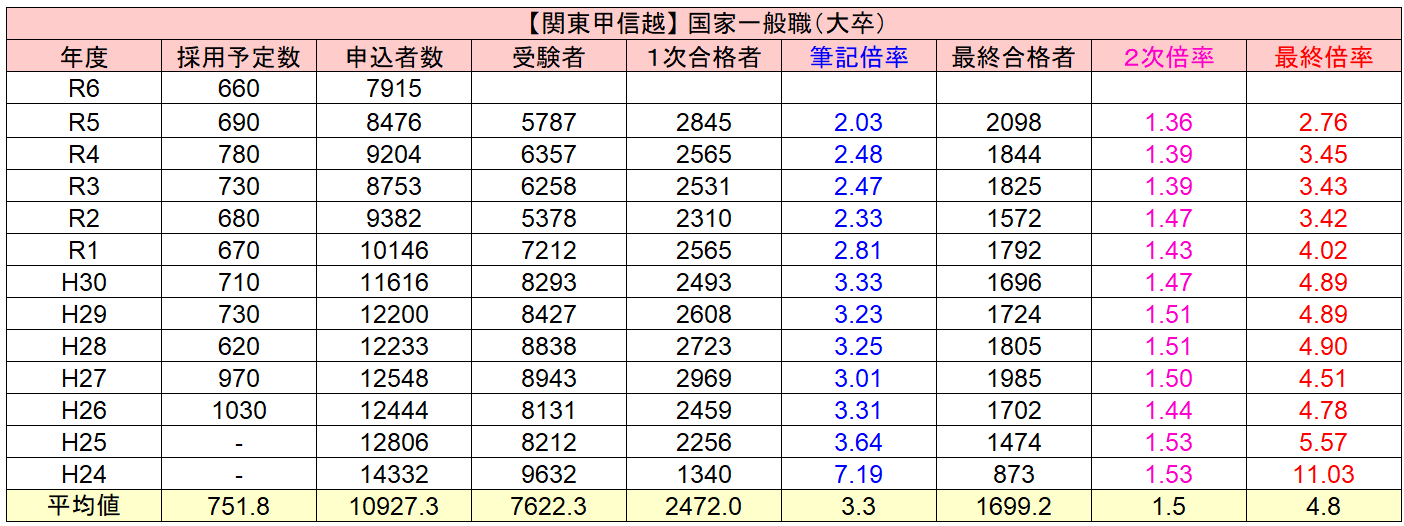

【関東甲信越地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【関東甲信越】区分は筆記の倍率が高く、2次の倍率が他の地区と比べて緩めです。

筆記で絞って面接である程度流すというイメージ。

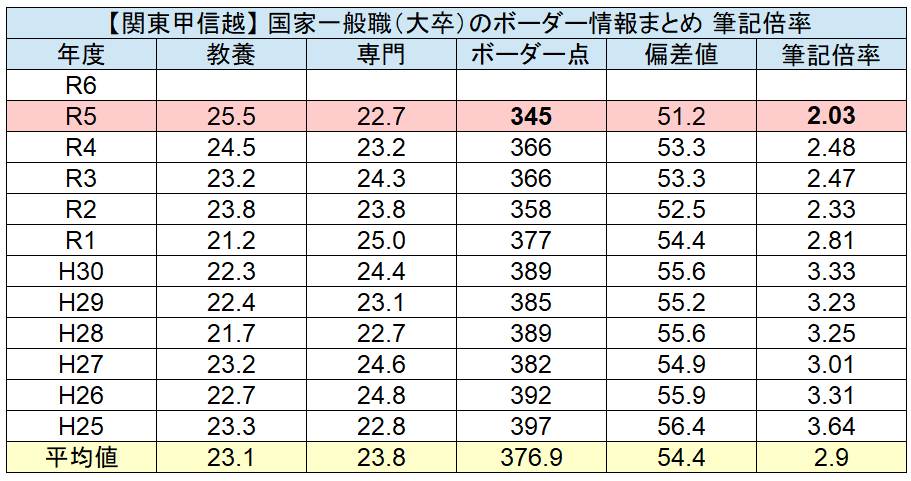

【関東甲信越】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【関東甲信越】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

関東は平均点+専門5~6点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,25~26)がボーダーくらい)

偏差値55が合格ラインとなっているので、筆記の合格難易度は他の地区に比べても高め。 - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門1点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

また、例年ボーダーの変動が少ないのが関東甲信越の特徴です。

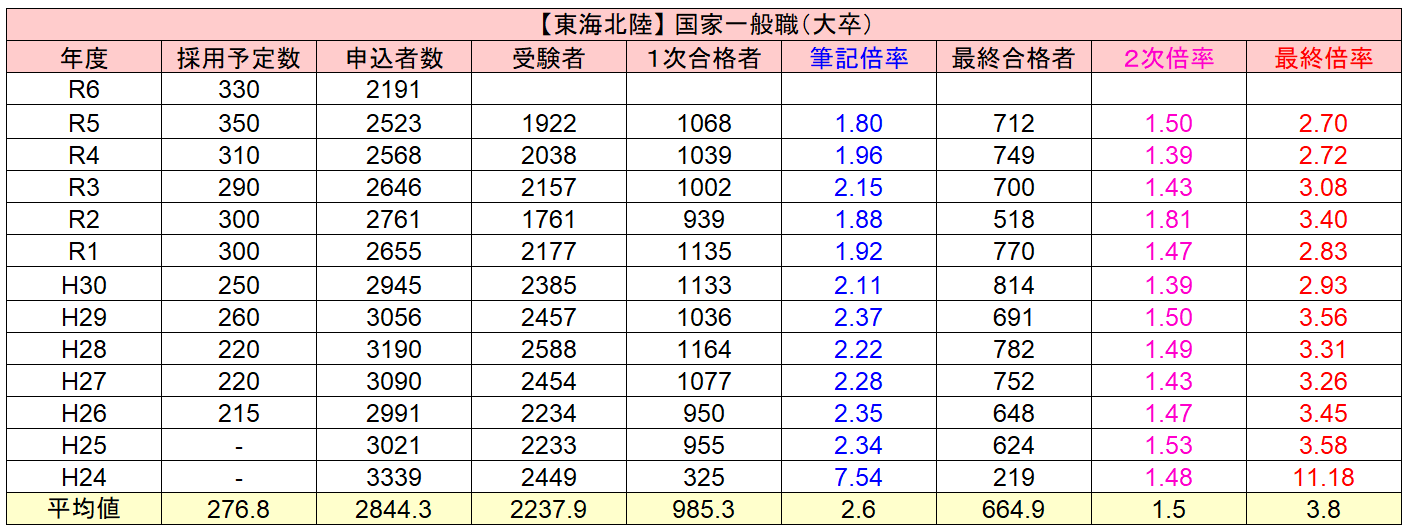

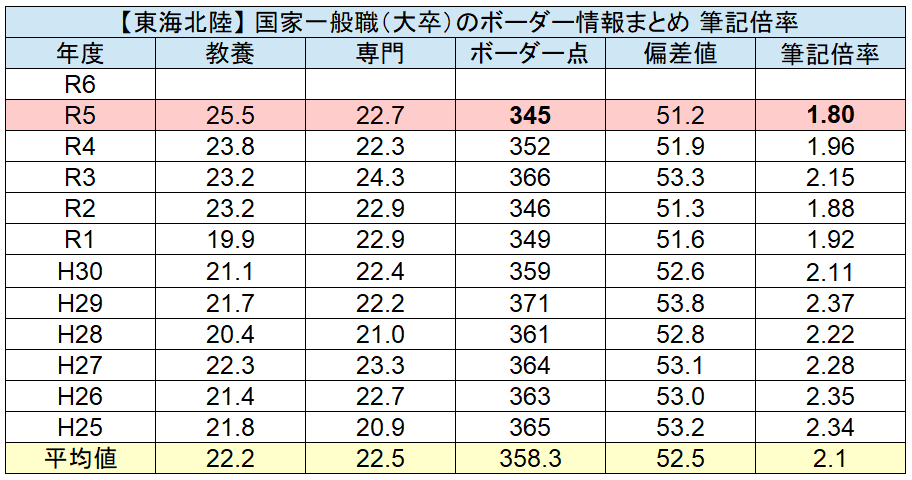

【東海北陸地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【東海北陸】区分は筆記も少し高め、2次も少し高めで、平均して「平均値より少し高め」というイメージ。

【東海北陸】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【東海北陸】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

東海北陸は平均点+専門2~4点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,23)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

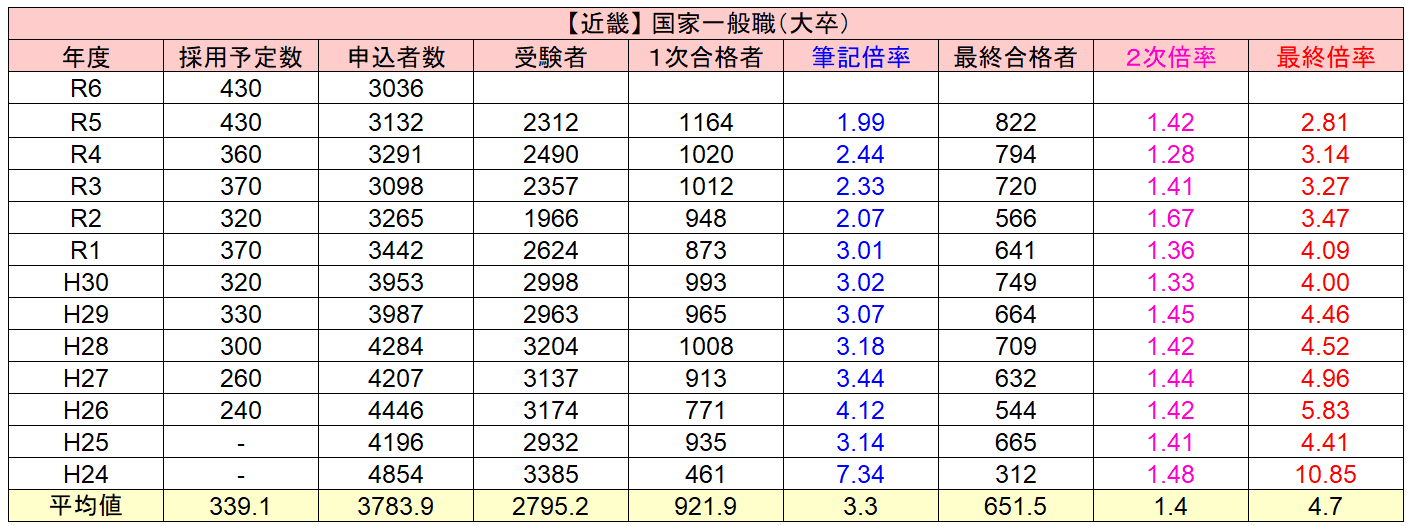

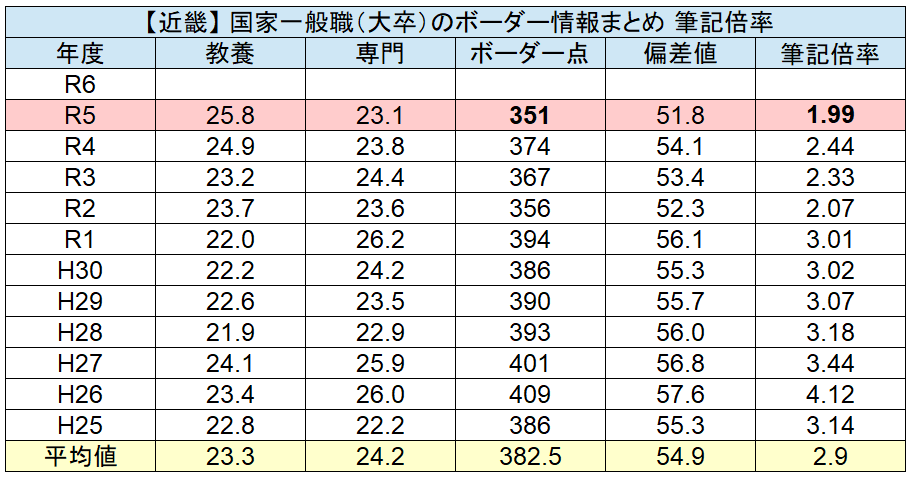

【近畿地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【近畿】区分は一番の激戦区で、筆記も最終ボーダー点も例年1番高いです。

ただ、筆記で絞って面接はある程度は流す印象。

【近畿】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【近畿】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

近畿は平均点+専門6~7点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,26)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

まぁそもそもの筆記のボーダー点が高すぎますもんね!

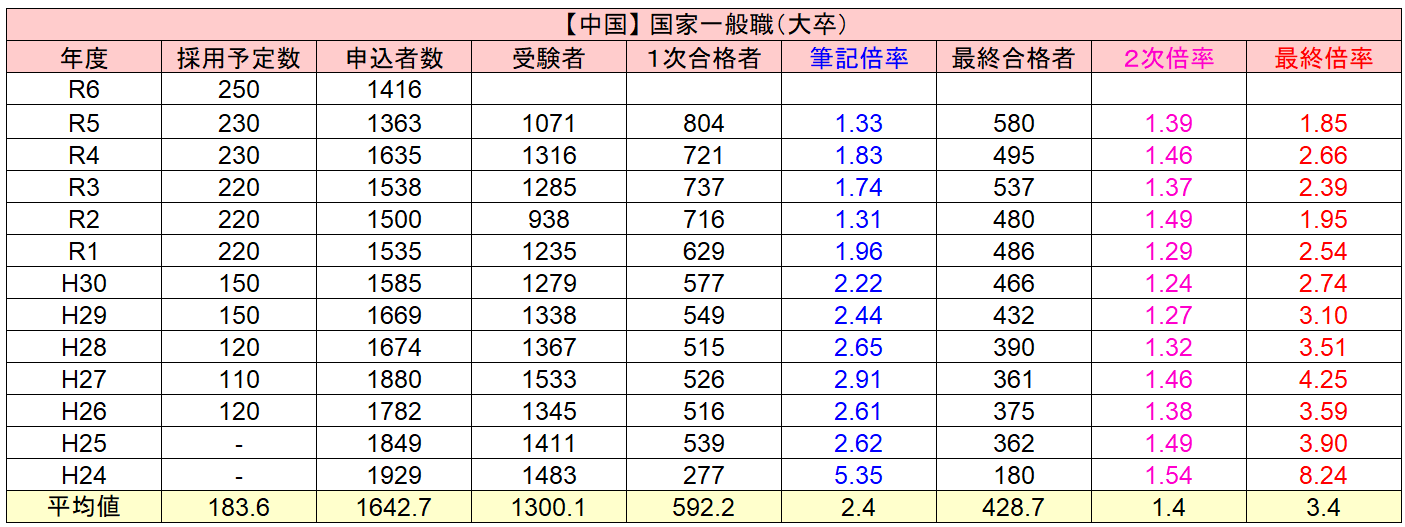

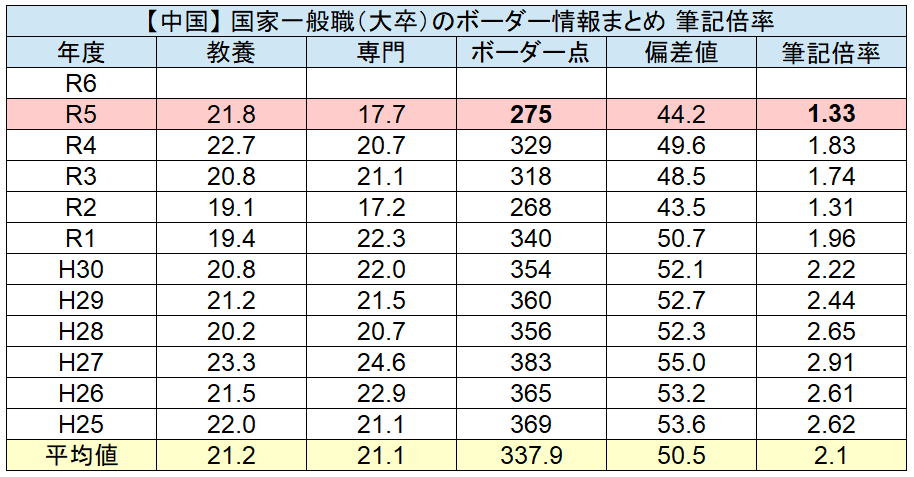

【中国地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【中国】区分は昔は筆記倍率がそこそこ高かったのですが、最近はかなり緩くなっています。

2次試験倍率も緩め。

【中国】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【中国】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

中国は平均点+専門2~3点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,22)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

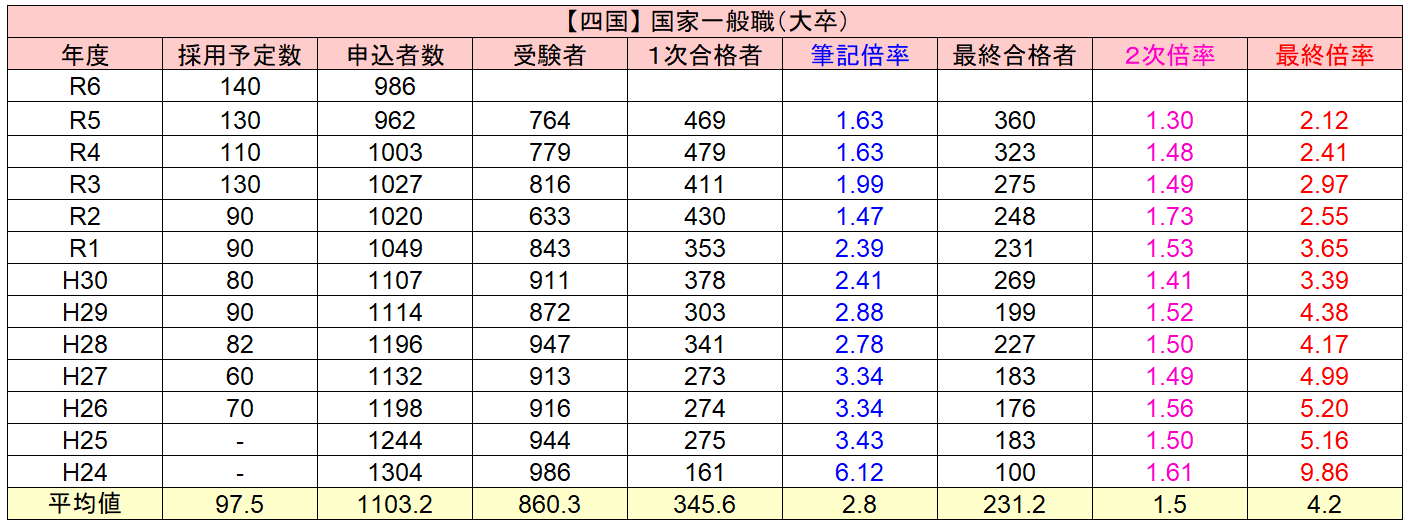

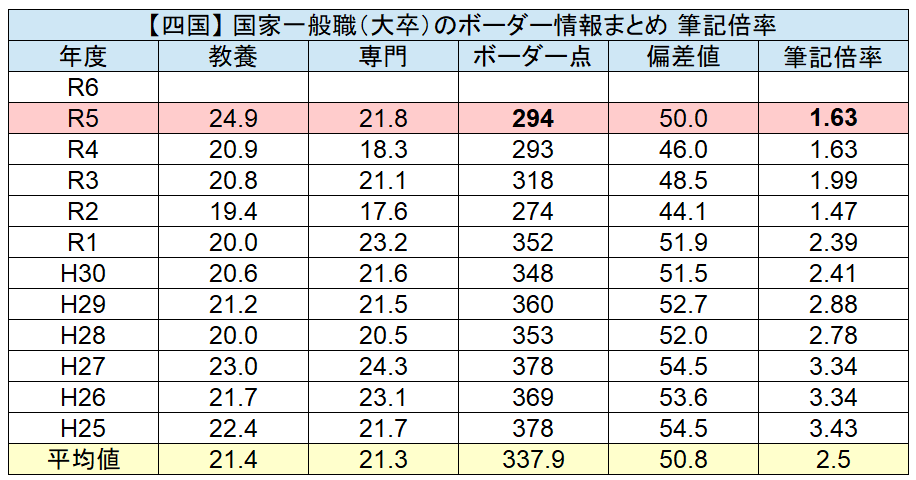

【四国地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【四国】区分は昔は筆記倍率がそこそこ高かったのですが、最近は平均点付近に落ち着いています。

2次試験倍率は普通。

【四国】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【四国】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

四国は平均点+専門2~3点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,22)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

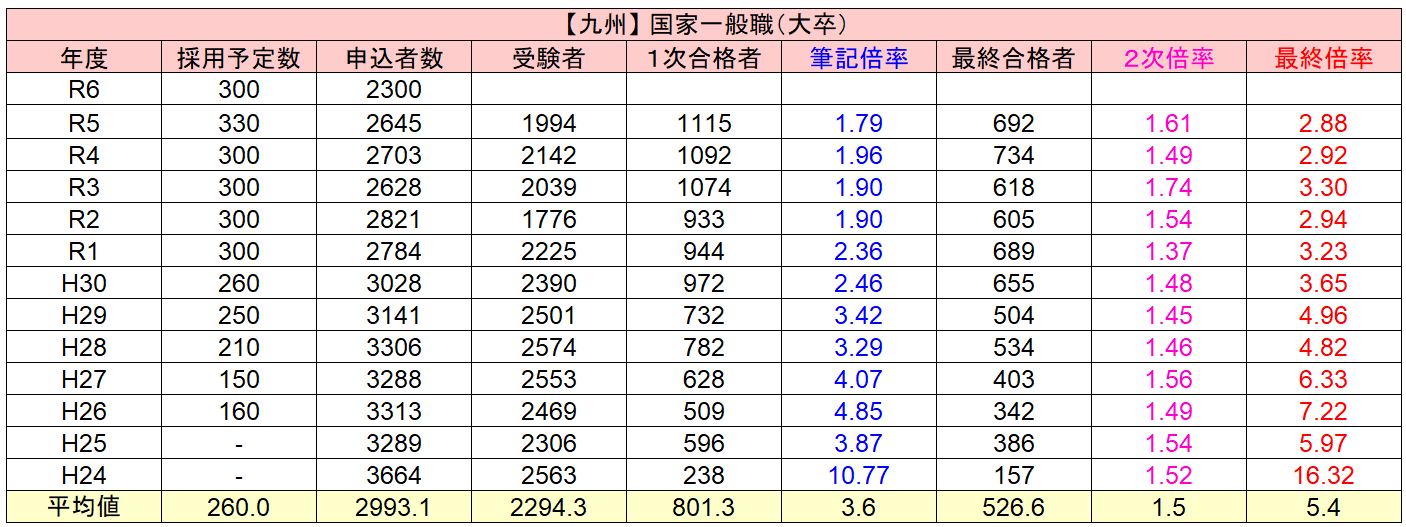

【九州地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【九州】区分は昔は筆記倍率がかなり高かったのですが、年々下がっていて、最近は平均点付近に落ち着いています。

2次試験倍率は普通。

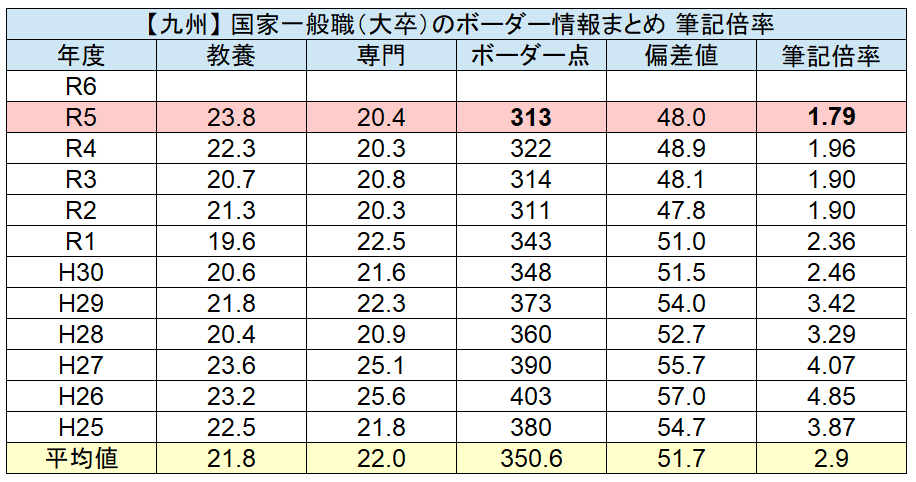

【九州】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【九州】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

九州は最近は平均点+専門2~3点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,22)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

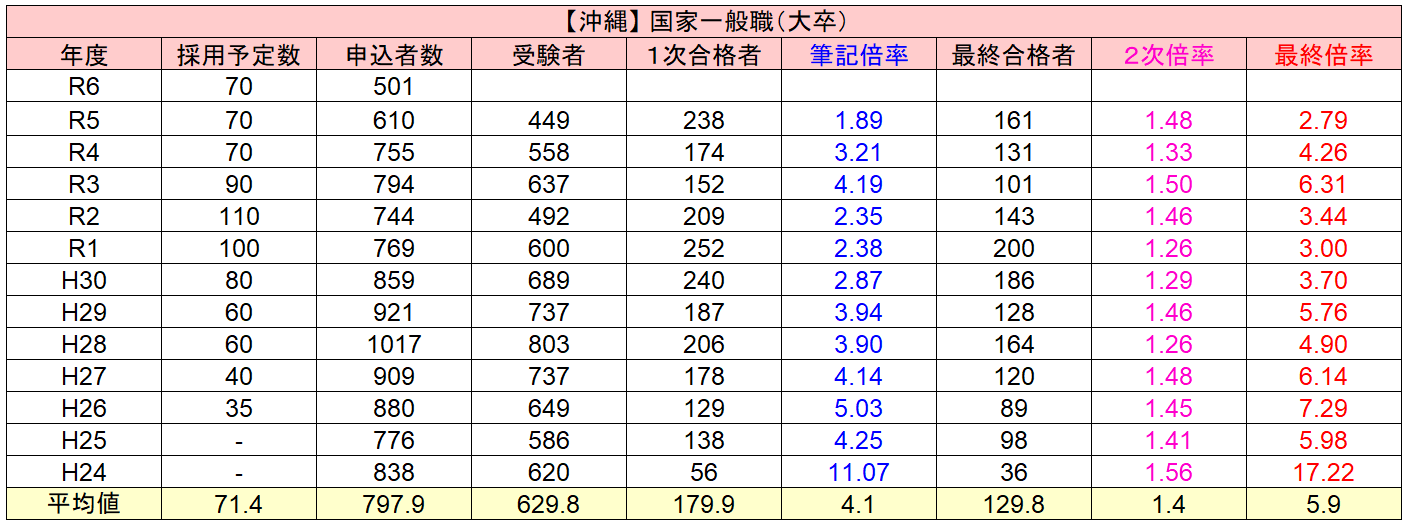

【沖縄地区】国家一般職の試験倍率まとめ!

【沖縄】区分は採用予定数の分母が小さいため、採用予定者数の変動によって倍率も大きく変動することがあります。筆記も面接も倍率はそこそこ高めですが、近年は平均点付近に落ち着いて来ています。

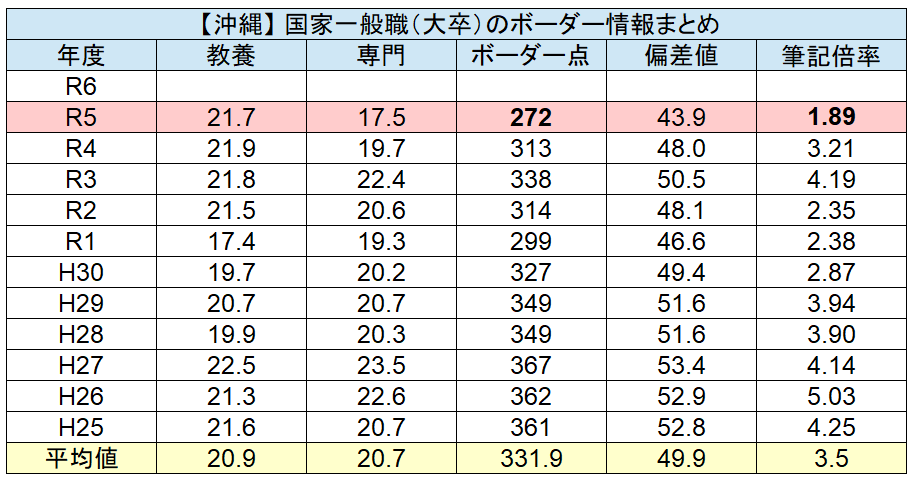

【沖縄】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職のボーダー解説のページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【沖縄】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

沖縄は最近、平均点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点が(20,20)なら、(20,20)がボーダーくらい) - 【2次(面接・論文)】

面接C評価&論文4点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門1~2点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、論文3+面接B以上とれば基本的には合格です。

【辞退者数】1次受験率、2次受験率について

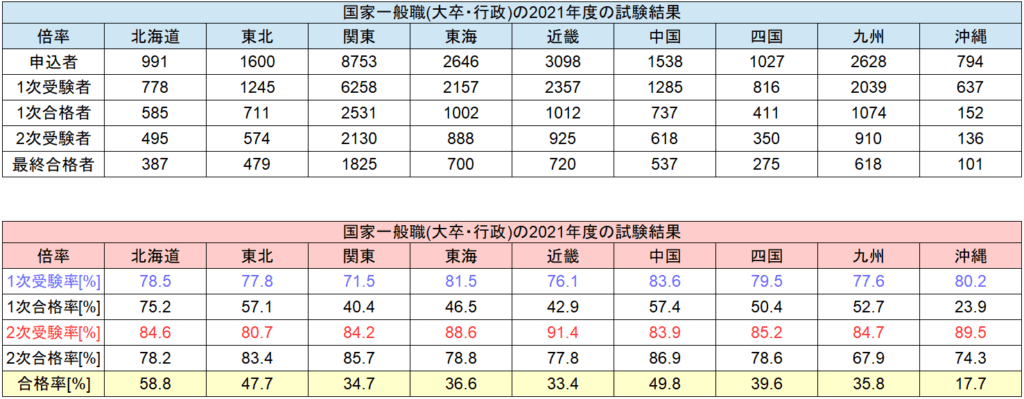

こちらの表は2021年度の国家一般職・大卒行政区分の試験の実施結果です。

受験率は、やはり試験区分(地域)によって、結構差があることがわかります。また、皆さんがボーダー考察等で一番気にするのが、【2次受験率】だと思います。こちらも近畿等は意欲的な受験生が多く100人いたら辞退するのは8~9人程で、反対に東北等は100人いたら20人近くは辞退してしまうと、これくらいの受験率になっています。

【国家一般職の倍率】技術職(大卒)は試験区分ごとにまとめました!

大卒の『技術職』も行政職と同様、年度で分けるのではなく

以下9つの『試験区分』ごとに分けて紹介します!

H24~R5の試験倍率についてまとめたので、難易度とボーダー点に触れながら紹介していきますね!

試験区分ごとに『1次試験倍率』『2次試験倍率』『最終合格倍率』の3つを紹介します!

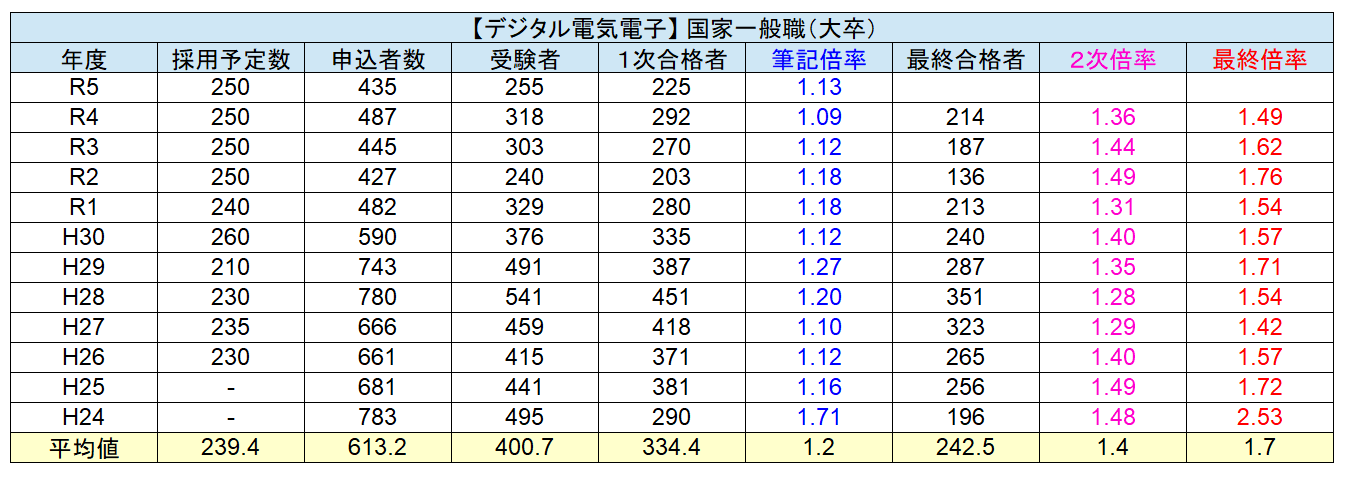

【デジタル電気電子】国家一般職の試験倍率まとめ!

【デジタル電気電子】区分は見てわかる通り、筆記試験も超緩く、面接倍率も実は垂れ流しレベルで緩いです。

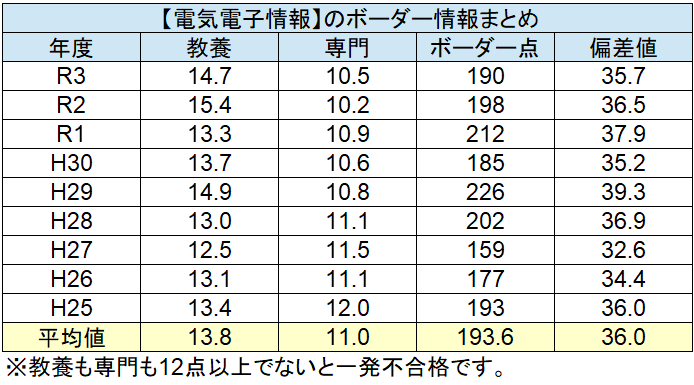

【電気電子情報】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【電気電子情報】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

電気電子情報は最近、足切り点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーも(12,12)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

筆記試験で平均点が取れていれば余裕の合格です。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述6点+面接C以上とれば基本的には合格です。

【電気電子情報区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

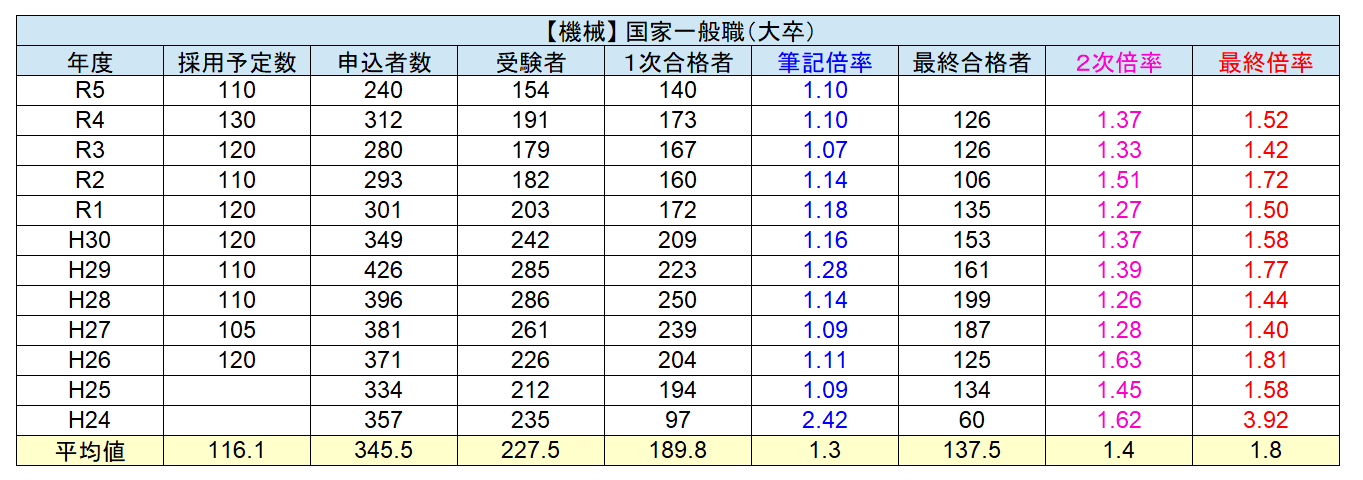

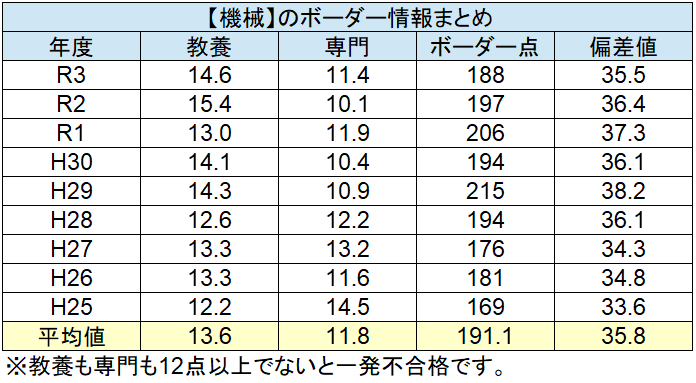

【機械】国家一般職の試験倍率まとめ!

【機械】区分は見てわかる通り、筆記試験も超緩く、面接倍率も実は垂れ流しレベルで緩いです。

【機械】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【機械】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

機械は最近、足切り点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーも(12,12)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

筆記試験で平均点が取れていれば余裕の合格です。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述6点+面接C以上とれば基本的には合格です。

【機械区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

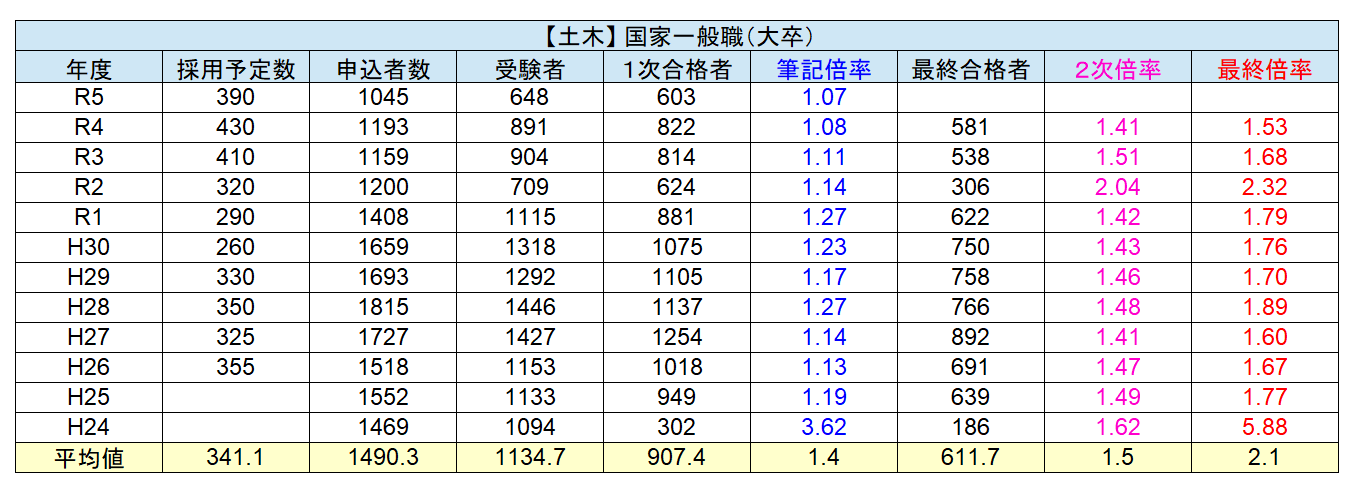

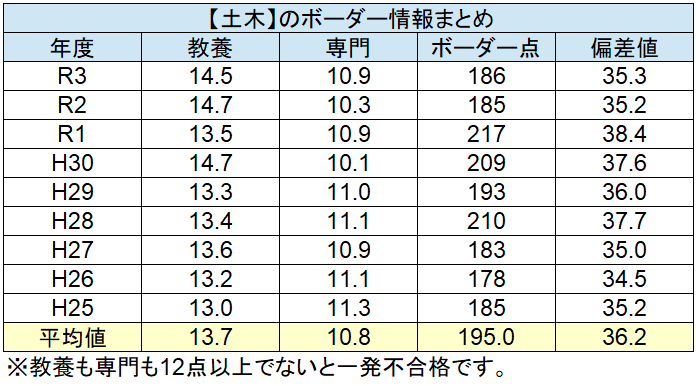

【土木】国家一般職の試験倍率まとめ!

【土木】区分は見てわかる通り、筆記試験も超緩く、面接倍率も実は垂れ流しレベルで緩いです。

【土木】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【土木】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

土木は最近、足切り点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーも(12,12)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

筆記試験で平均点が取れていれば余裕の合格です。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述6点+面接C以上とれば基本的には合格です。

【土木区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

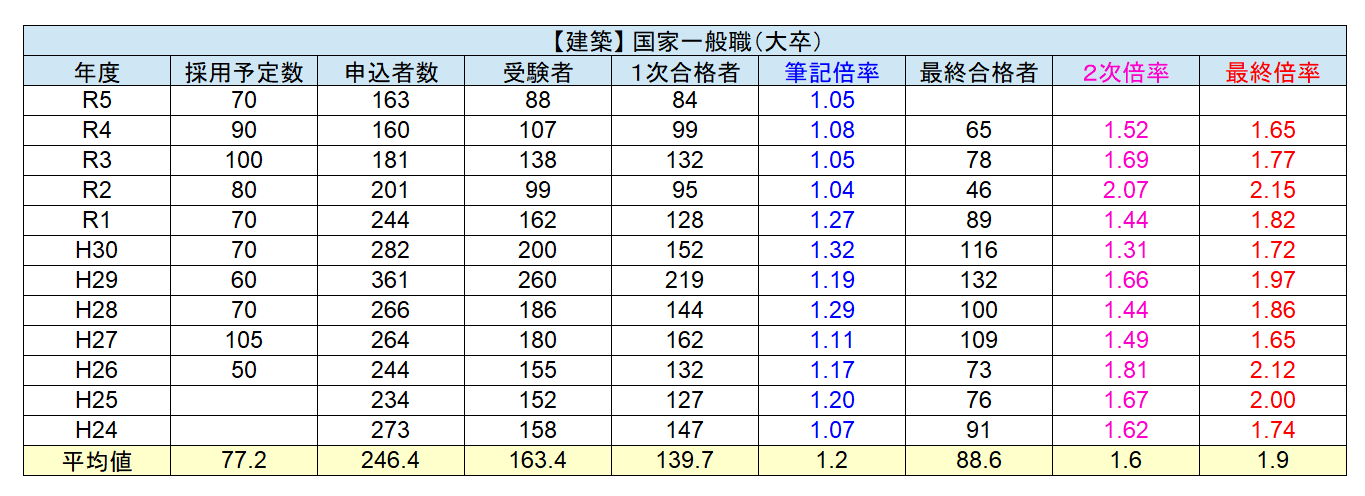

【建築】国家一般職の試験倍率まとめ!

【建築】区分は見てわかる通り、筆記試験も超緩く、面接倍率も実は垂れ流しレベルで緩いです。

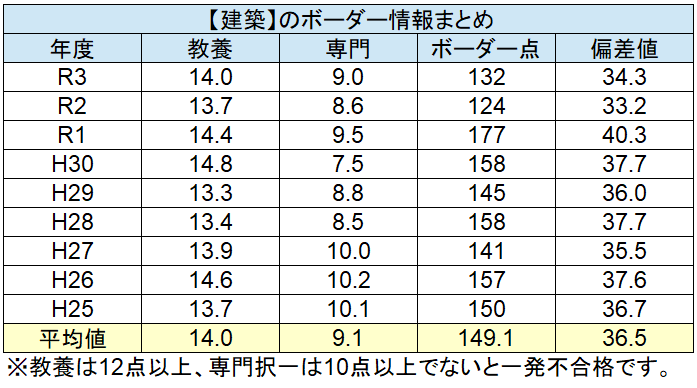

【建築】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養は40点満点で専門択一は33点満点です。

問題ははすべて5択のマークシート式です。

【建築】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

建築は最近、足切り点+専門2点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,10)点なので、ボーダーは(12,12)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述10点というのが一般的な人が取る点数のこと。

筆記試験で平均点が取れていれば余裕の合格です。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述10点+面接C以上とれば基本的には合格です。

【建築区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

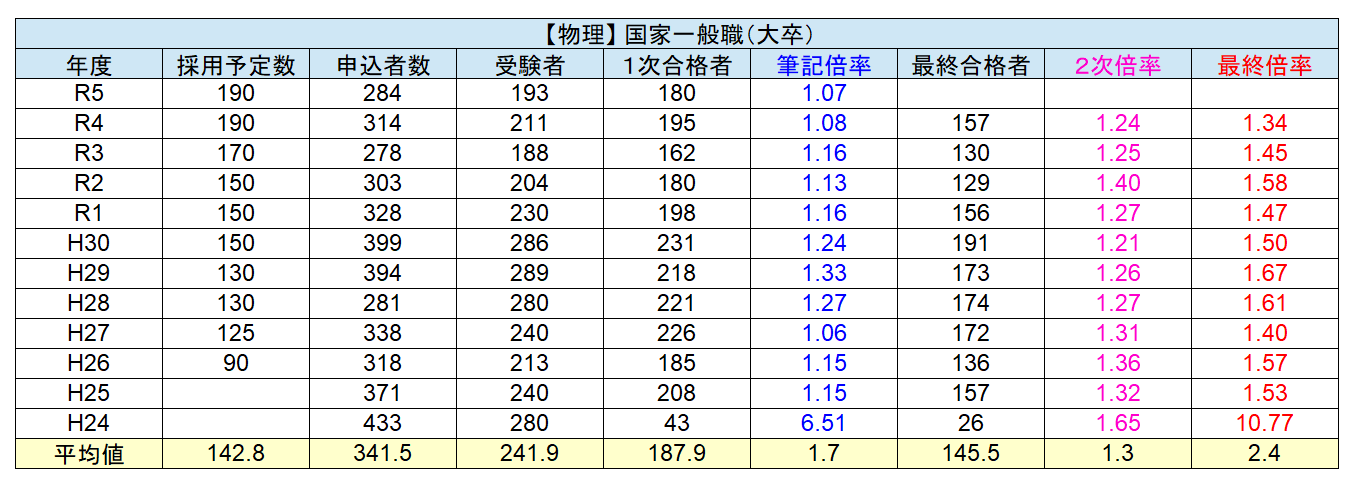

【物理】国家一般職の試験倍率まとめ!

【物理】区分は見てわかる通り、筆記試験も超緩く、面接倍率も実は垂れ流しレベルで緩いです。

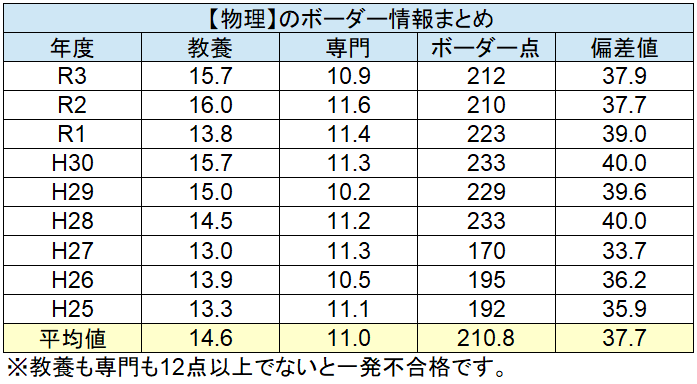

【物理】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【物理】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

物理は最近、足切り点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーも(12,12)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

筆記試験で平均点が取れていれば余裕の合格です。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述6点+面接C以上とれば基本的には合格です。

【物理区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

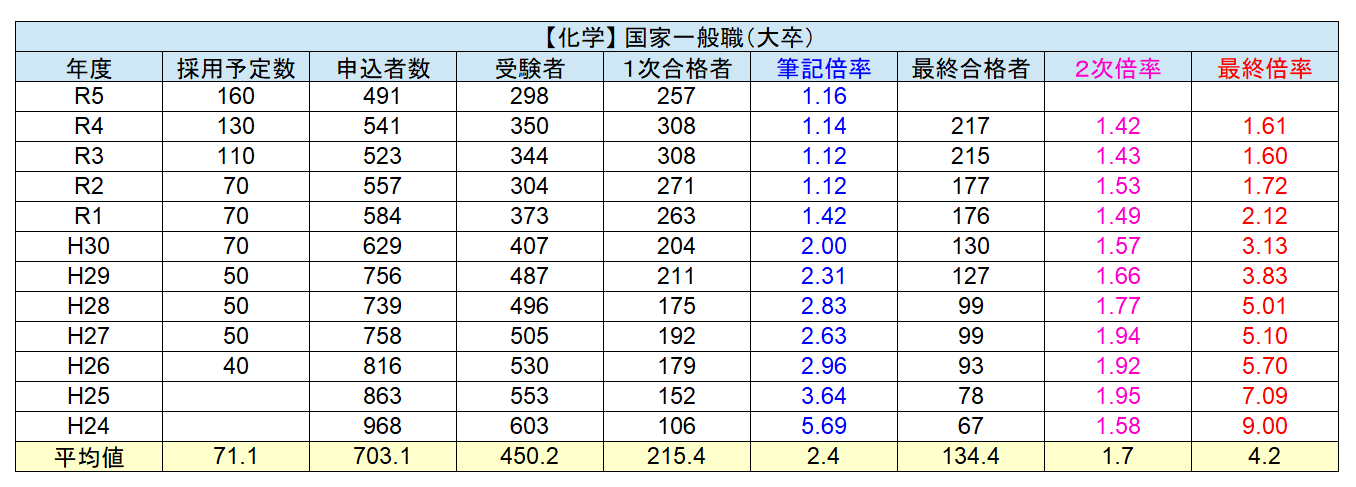

【化学】国家一般職の試験倍率まとめ!

【化学】区分は技術職の中では筆記の倍率が一番高いです。面接倍率も決して低くはありません。

ただ、近年は平均点くらいが筆記試験のボーダー点くらいに落ち着いています。

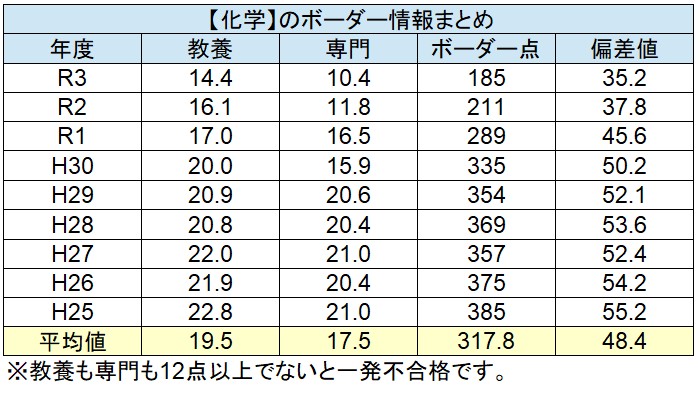

【化学】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【化学】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

化学は最近、平均点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点を(20,18)点だとすると、ボーダーも(20,18)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門2~3点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、面接B以上とれば基本的には合格です。

【化学区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

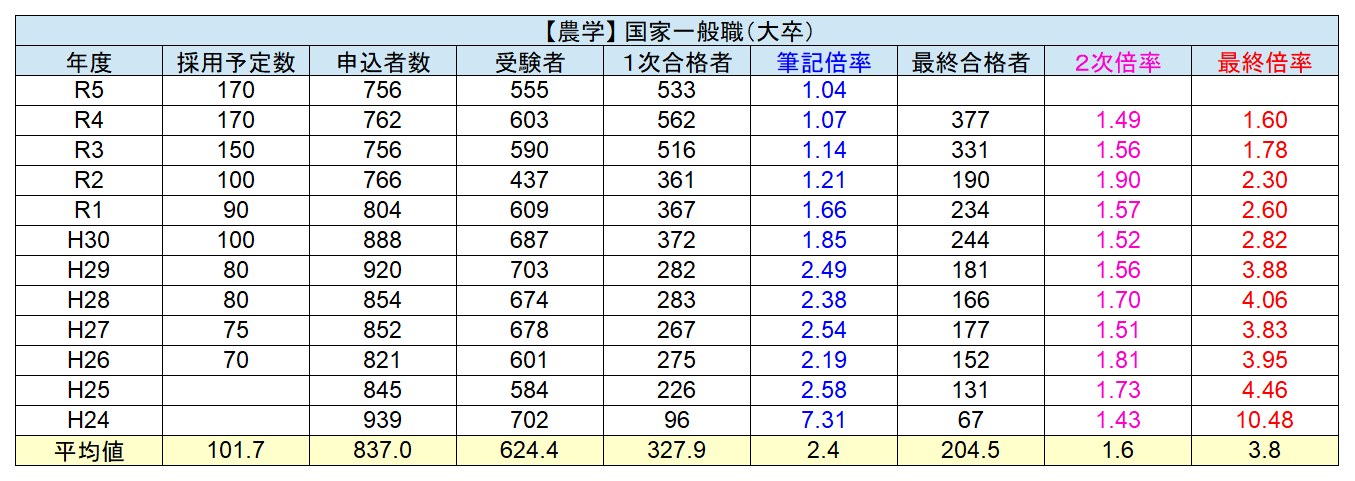

【農学】国家一般職の試験倍率まとめ!

【農学】区分は技術職の中では筆記の倍率がかなり高めです。面接倍率も決して低くはありません。

ただ、近年は平均点くらいが筆記試験のボーダー点くらいに落ち着いています。

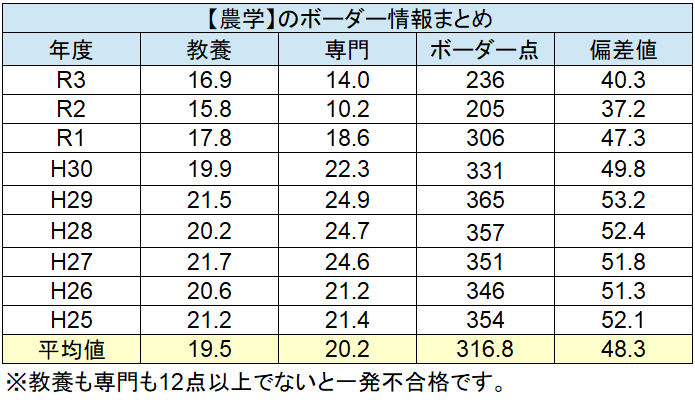

【農学】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【農学】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

農学は最近、平均点くらいがボーダーとなっています。

(例:平均点を(21,22)点だとすると、ボーダーも(21,22)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『ボーダー点+専門3~4点』が目安になりそう。

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、面接B以上とれば基本的には合格です。

農学区分は平均点自体が高めなので要注意。

【農学区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

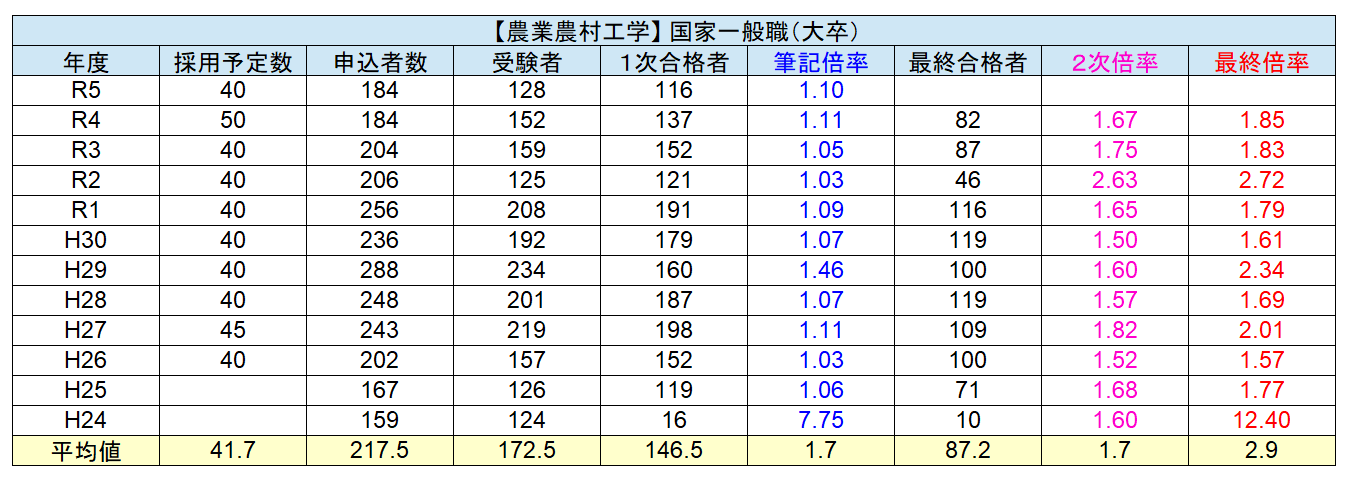

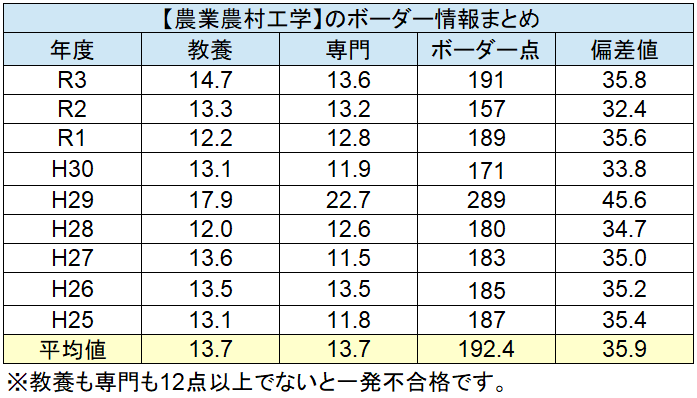

【農業農村工学】国家一般職の試験倍率まとめ!

【農業農村工学】区分は採用予定者数自体が少ないため、倍率が変動しやすいです。

例年通りなら、筆記の倍率は低く、最終合格ボーダー点がかなり高いという傾向にあります。

(筆記で点を稼いでおきたい)

【農業農村工学】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【農業農村工学】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

農業農村工学は基本的には足切り点+専門1~2点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーは(12,14)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『平均点+専門2~3点』が目安になりそう。

(20,23)くらいですね!

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、面接A以上とれば基本的には合格です。

ボーダー点自体は低いですが、目的は最終合格することなので、筆記も最低平均点くらいは取っておきたいところです。

2次試験に関しては倍率が高めです!合格ビジョンがきちんと見えていないと失敗してしまいやすいので、安定した合格を狙いたいという方は↓以下のページをチェックしておくことをお勧めします!

【農業農村工学区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

農業農村工学は2次試験倍率が高いのが特徴!

筆記試験をサボると最終合格できないことも多いの要注意!

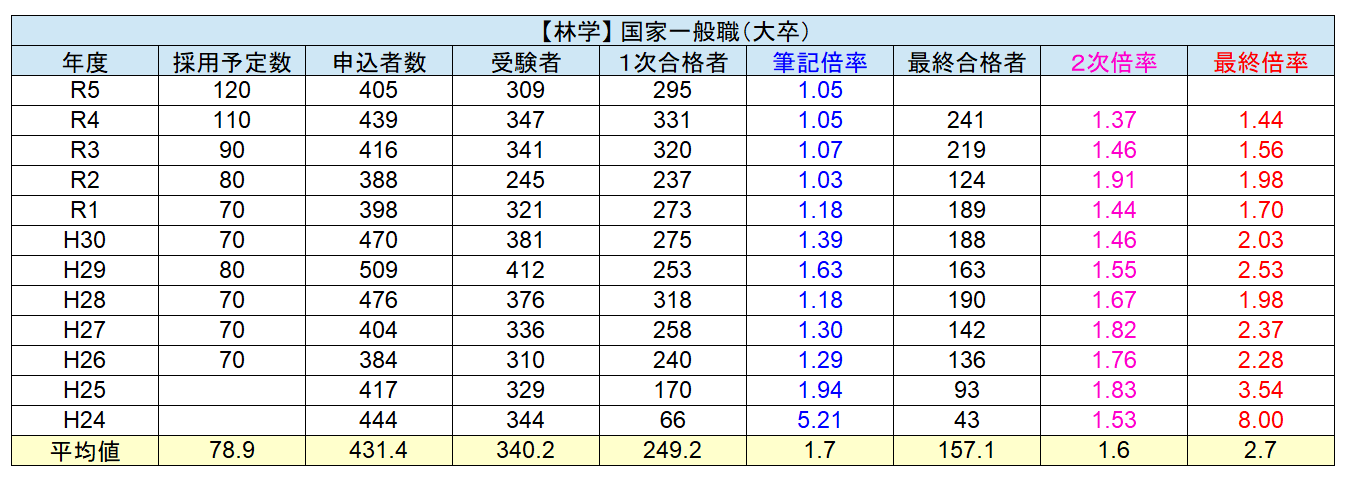

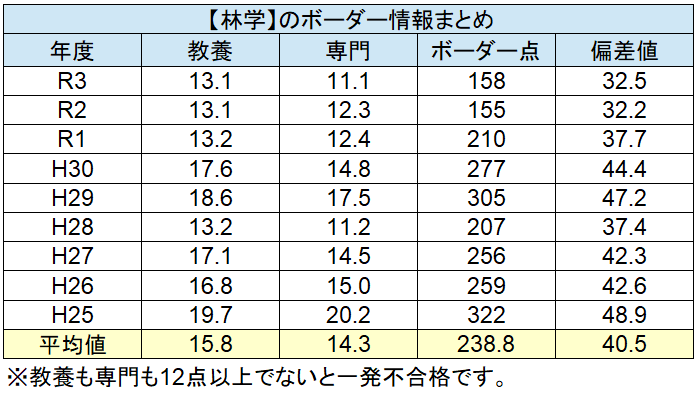

【林学】国家一般職の試験倍率まとめ!

【林学】区分は採用予定者数自体が少ないため、倍率が変動しやすいです。

例年通りなら、筆記の倍率は低く、最終合格ボーダー点がかなり高いという傾向にあります。

(筆記で点を稼いでおきたい)

【林学】区分のボーダー素点まとめ

※平均点が年度ごとに全然違うため、ボーダー素点は参考にならない。

※詳しい解説が知りたい方は国家一般職の技術のボーダー解説ページをご覧ください。

教養も専門択一も40点満点で、問題ははすべて5択のマークシート式です。

【林学】区分の合格の目安

- 【筆記(教養+専門択一)】

林学は基本的には足切り点+専門2~3点くらいがボーダーとなっています。

(例:足切り点は(12,12)点なので、ボーダーは(12,15)点くらい) - 【2次(面接・記述)】

面接C評価&記述5点というのが一般的な人が取る点数のこと。

この点数(余裕を持って)で合格するためには『平均点+専門3~4点』が目安になりそう。

(20,24)くらいですね!

ちなみに、筆記でボーダーぎりぎりでも、記述6+面接B、もしくは面接A以上とれば基本的には合格です。

ただ、農業農村工学区分と同様に筆記で点を稼がないと2次で落ちてしまいやすいのが林学区分の特徴です!安定した合格を狙うために以下のページはチェックしておきましょう!

【林学区分】の合格点や過去の平均点等のデータは別ページで詳しく紹介!

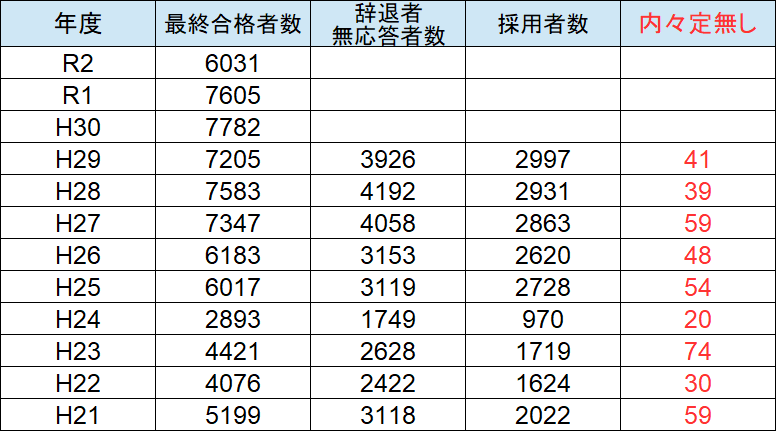

【官庁訪問の倍率】合格率は….?

官庁訪問の合格倍率って検索しても詳しく出てきませんよね。

でも実は公務員白書に重要なデータが載っているので、

今からそれの見方を紹介したいと思います!

官庁訪問での内々定獲得率は99%!?

国家一般職の最終合格者数の資格を持っている人が官庁訪問を行える権利があります!

官庁訪問で内定もらえるか不安だ….特に面接が苦手な方はそう思いますよね!でもこの表を見れば一安心…?

採用漏れについてわかっていることまとめ

とりあえずわかっていることを紹介します!(表↓)

※辞退者数というのがポイントで、この枠は”内々定を辞退した人+不合格で残留しなかった人”が含まれます。

採用漏れについて考察

ということで例えばH28を例として紹介します。

- 受験可能者数の最大:7583人

- 実際に官庁訪問をした人:不明

- 内々定をもらった人:2931人+α(最大7544人)

- 内々定を辞退した人:α人(最大4192人)

- 不合格+残留しない人:(4192ーα)人

- 不合格+残留者数:39人

要は内々定をもらった人の数はわからないということです。

合格率の最低はH28の場合”38.6%”という事になります。

これが低く見積もった合格率の最低値です。

採用枠には限りがある

採用予定者数が決まっているわけで、最終合格者というのは採用予定者数の2~3倍くらい多く出します。

⇒国家一般職というのは辞退者が多い試験なので、例年通りなら採用を希望している人のほとんどはどこかしら内定がもらえるものです。

どういった受験生が採用漏れになるか

合格順位というのはほとんど内々定に影響しないので、基本的に内々定がもらえなかったという方は志望度が低い、人物的に問題がある、就職先にこだわりがある、このどれかに該当する場合が多いです。

ただ、うまくマッチしなかっただけという方もいらっしゃいます。

(志望度が低い人というのは、例えば、大学院に行くから名簿を残すだけにしておこう~といったような方のことで、このような方も一定層いらっしゃいます。)

大卒の方はこれで国家一般職の倍率についての説明は終わりです。

おつかれさまでした!

ボーダーについては別ページで解説しているので、受験生は要チェック!

【国家一般職・高卒(技術ver)】ボーダーの真実・解説はこちら

この記事を書いた人