公務員のライトでは、日本トップレベルの「専門家集団」が、最新の公務員試験を徹底分析し、公務員試験の対策方法をお伝えします。

このページでは「東京都特別区」の試験について解説します!

この記事を書いた人

公務員のライト専任講師

ましゅー先生(望月真修)

【特別区職員とは】仕事内容・勤務地

特別区職員とは、主に東京23区の区役所に勤務する地方公務員のことです。特別区は、区民に最も身近な基礎自治体であり、一般的に「市役所」と同じような立ち位置だと思っていただいて問題ありません。

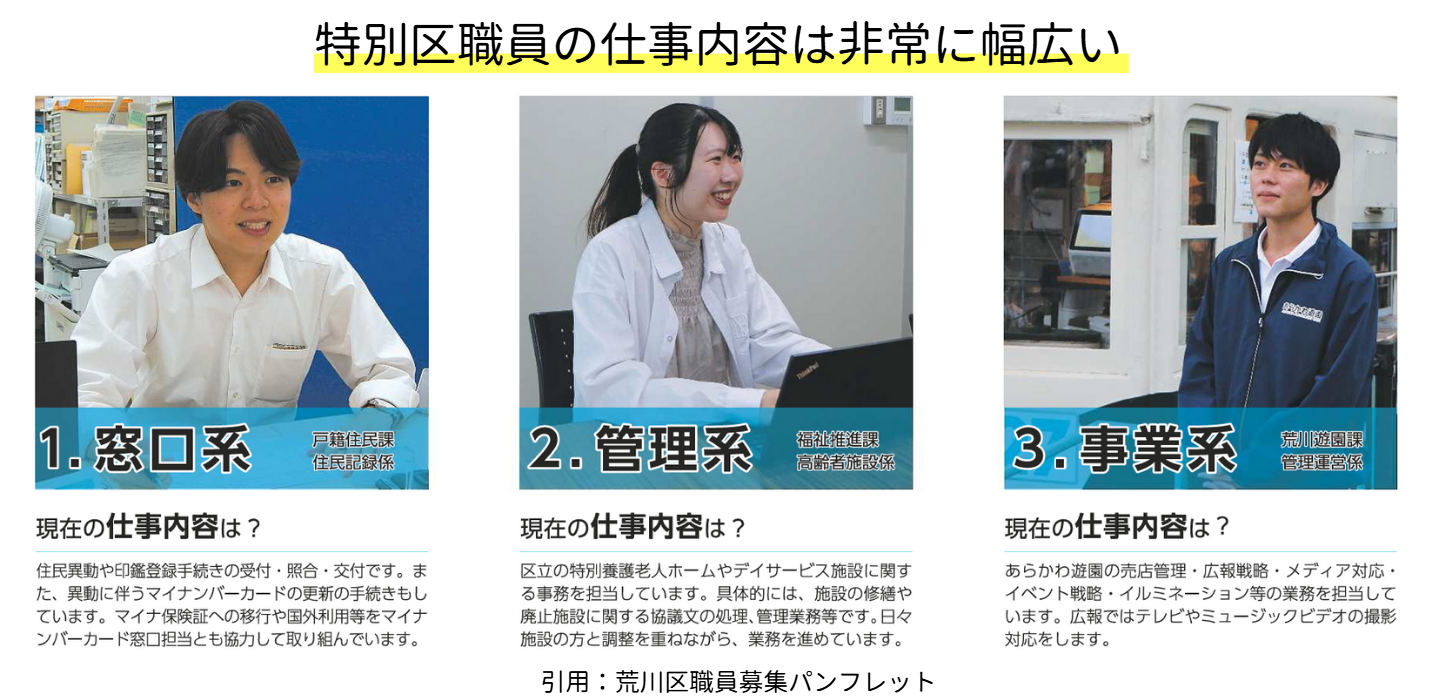

特別区職員の仕事内容

特別区職員の仕事を一言でいえば、区民の生活を支える仕事です。具体的な業務内容は多岐にわたり、窓口対応だけではなく、施設の管理や事務手続き、規模が大きい仕事では、都市計画やまちづくりに携わることもあります。

当然、このほかにも色々な仕事があります。スポーツ、防災、道路、環境、福祉、文化など、様々な分野で活躍することになります。

特別区職員の勤務地・転勤エリア

特別区職員になれば、採用された区役所の本庁舎に勤務するか、その区が管理する施設(出張所、福祉事務所など)に勤務するのが一般的です。つまり、転勤エリアは、原則として区内になります(引っ越しを伴う転居は基本的にはありません)。

特別区職員の給与・年収、待遇

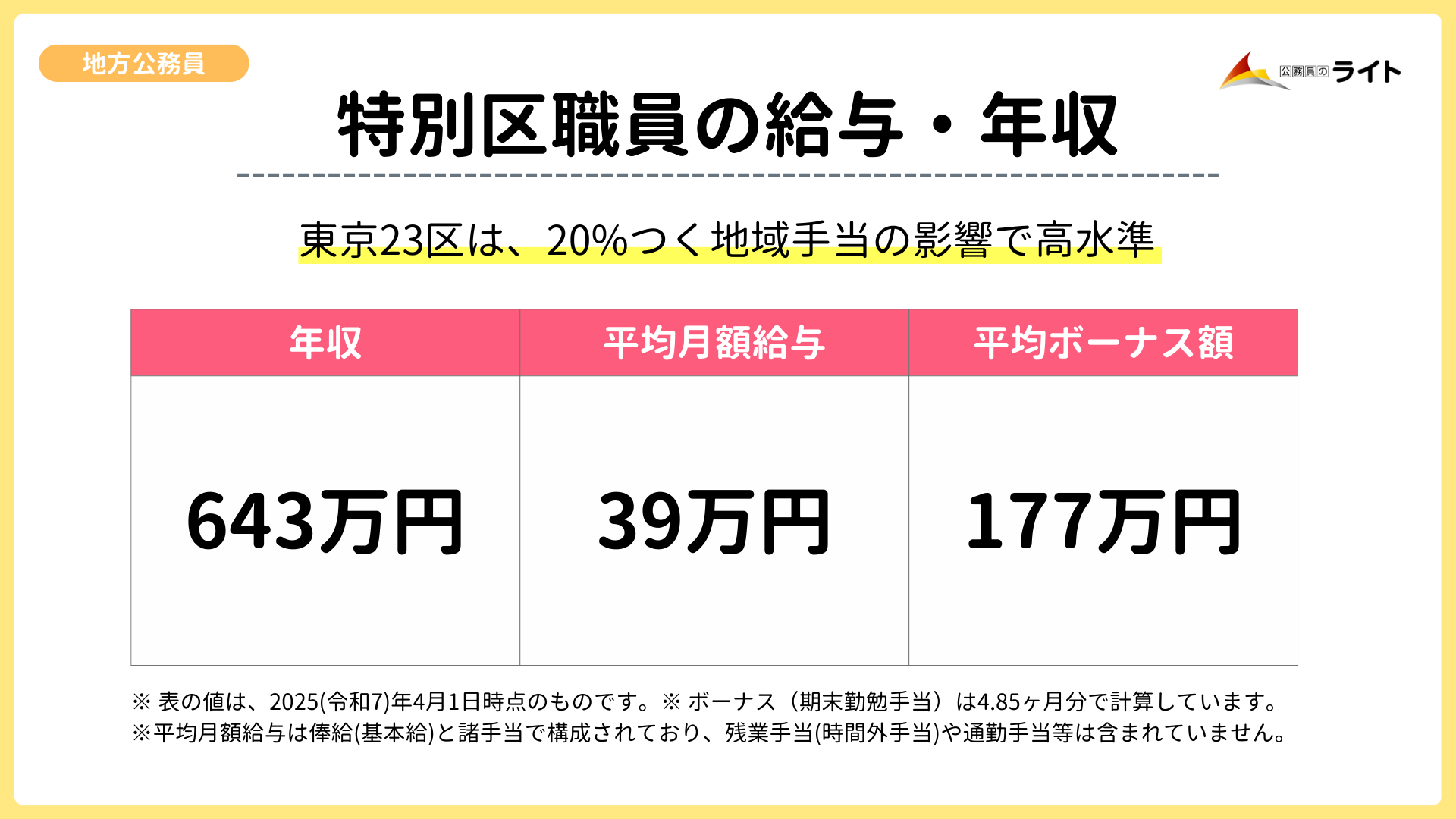

特別区職員の平均年収は643万円、平均月額給与は39万円、平均ボーナス額は177万円となっています。特に特別区職員は、基本給の20%が上乗せされる「地域手当」がつくことで、他の地方自治体と比べて、給与は高水準になっています。

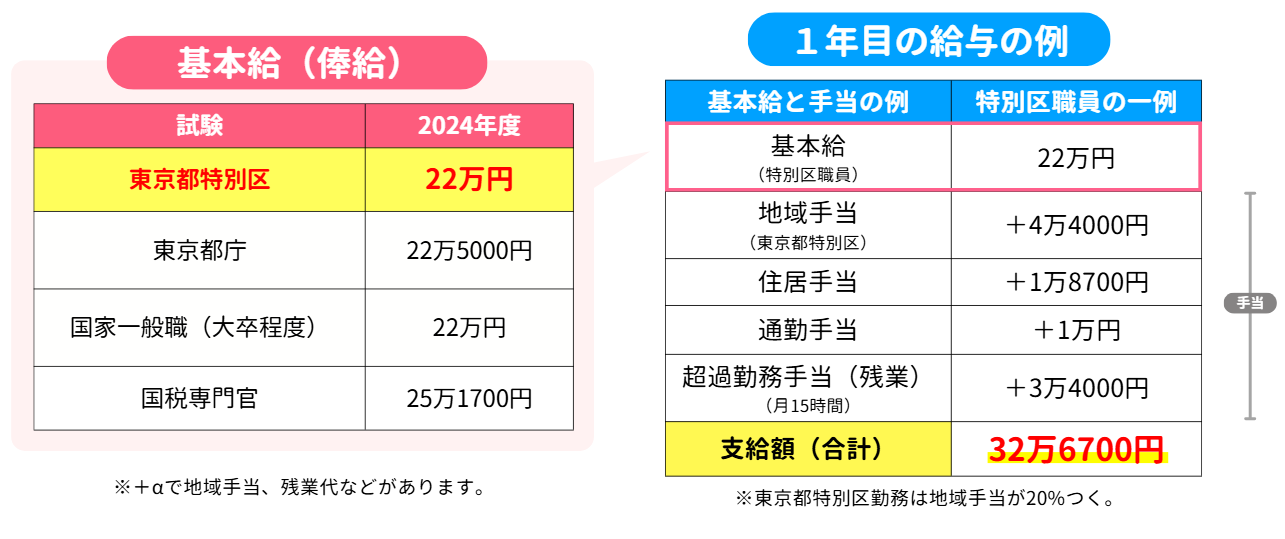

特別区職員の1年目の給与

特別区職員の基本給は、22歳が22万円とされています。

給与は「基本給(俸給)+手当」で構成されているため、人によって差がありますが、例えば、残業15時間程度で東京都特別区内の税務署勤務、住居手当(18700円)、通勤手当(10000円)をもらっている人の場合は、月の支給額が32万6700円(手取り25万円程度)になります。

やはり、地域手当が20%つくのが大きいです。初任給でも4.4万円上乗せされるうえ、地域手当はボーナス額にも影響があるものなので、ボーナス額も他の自治体等よりは多くなります。

特別区職員のモデル給与(年収)

| 特別区の年収モデル(例) | |||

| 年齢 | 月収 | ボーナス額 | 年収 |

| 22歳 | 317,179 | 832,260 | 約464万円 |

| 30歳 | 384,712 | 1,596,486 | 約621万円 |

| 35歳 | 452,612 | 1,913,736 | 約735万円 |

| 40歳 | 499,035 | 2,116,272 | 約810万円 |

| 50歳 | 654,440 | 3,100,434 | 約1095万円 |

※ 表の値は、2025(令和7)年4月1日時点のものです。※ ボーナス(期末勤勉手当)は4.85ヶ月分で計算しています。

※ 地域手当は20%、残業時間は月平均15時間、通勤手当は5000円/月と仮定。※ 22歳は子なし、30歳は子1人、35歳以上は子2人と仮定。

※ 住宅手当は22歳が18700円/月、30歳が9300円/月、35歳以上が持ち家(住宅手当支給無し)とする。

こちらは特別区職員の年間給与(年収)の基本額をまとめたものです。

どれくらい残業するか、扶養家族はいるか、持ち家か賃貸かなど、条件によって(人によって)給与額が異なってきます。

勤務時間・休暇

勤務時間は原則として1週間あたり38時間45分です(1日7時間45分)。

休日は土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)で、年次有給休暇は年間20日(採用の年は15日)付与されます。

これらの休みに加えて、夏季休暇等の特別休暇があります。

ワークライフバランス

| 2023年度の育児休業取得率 | ||

| 職種 | 男性 | 女性 |

| 特別区職員 | 78.1% | 99.6% |

| 国家公務員 (一般職) | 81% | 100% |

| 地方公務員 (一般行政部門) | 66% | 100% |

| 民間企業 | 30% | 84% |

| 2023年の年次有給休暇の取得状況 | |

| 職種 | 1年間の取得日数 |

| 特別区職員 | 17.3日 |

| 国家公務員 | 16.2日 |

| 地方公務員 | 14.0日 |

| 民間企業 | 11.0日 |

※ 育休取得率および年次有給休暇の取得状況における数値は、総務省、厚生労働省、特別区の公表資料にもとづく。

特別区職員は、特に「休暇」の取りやすさに力を入れています。育児休業制度は女性だけでなく、男性も多くの人が利用しています。また、年次有給休暇取得日数も公務員の中ではトップクラスに多くなっています。

[23区別]年次有給休暇の取得状況の詳細はこちら(工事中)

特別区職員になるには

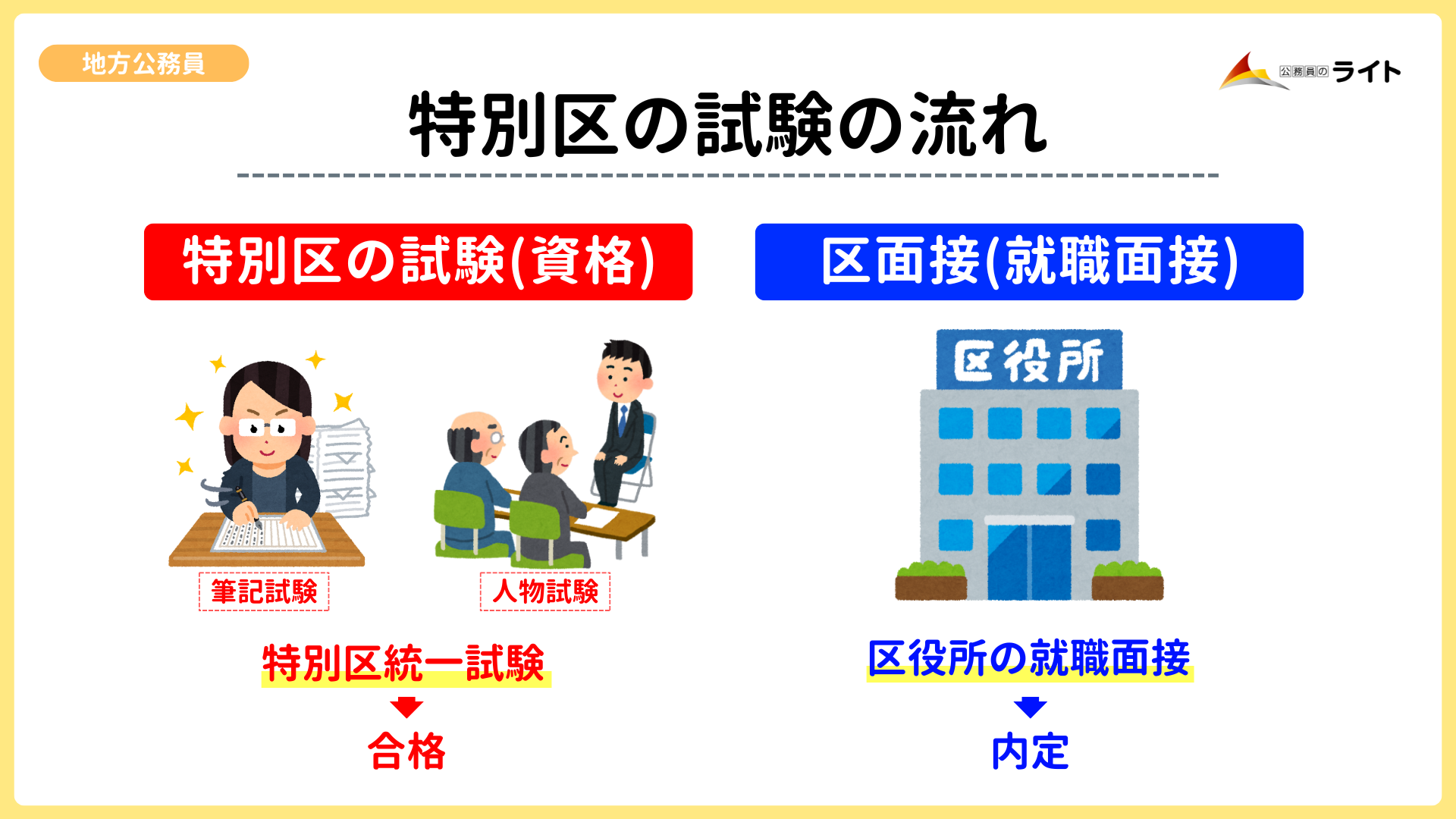

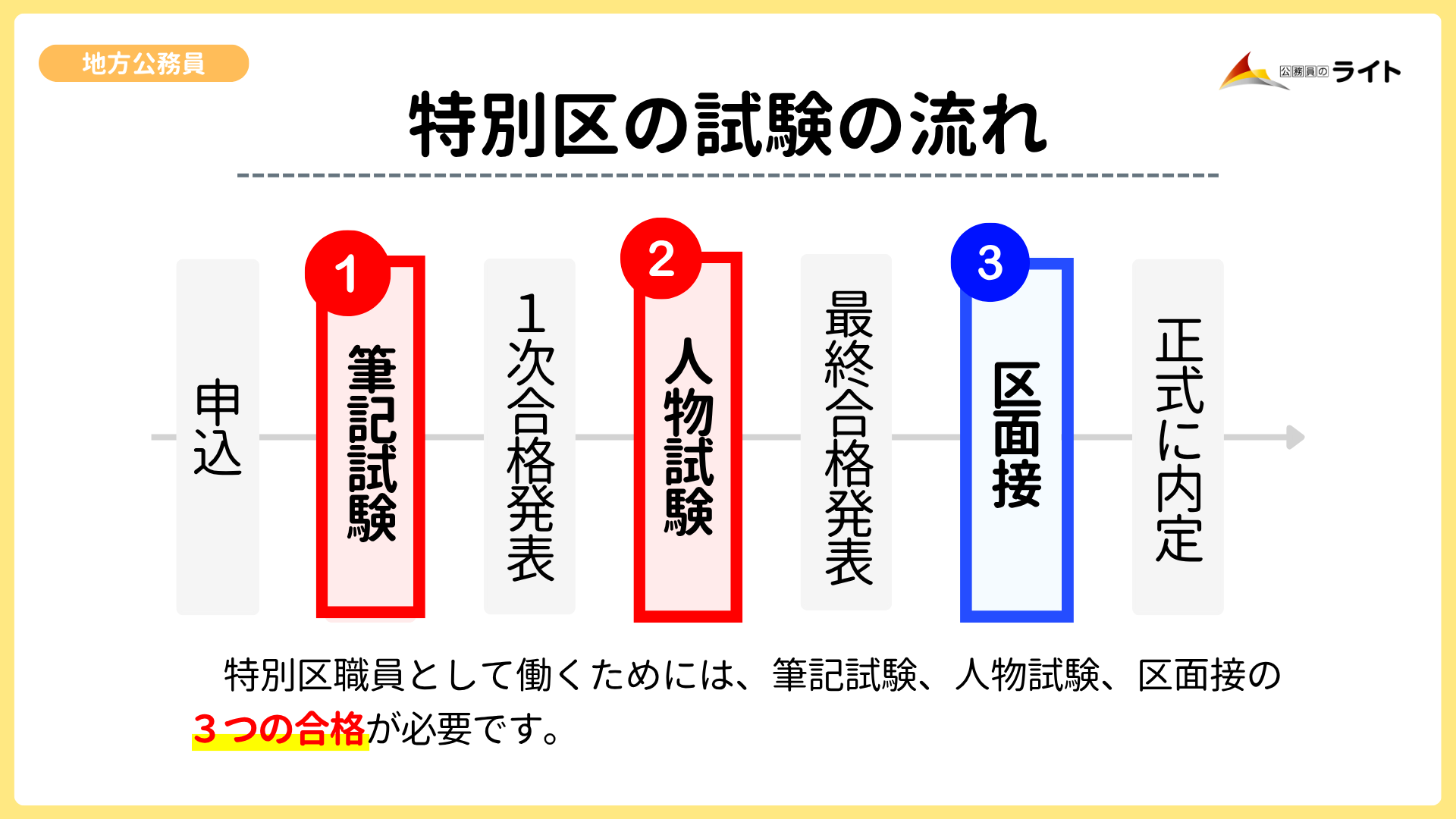

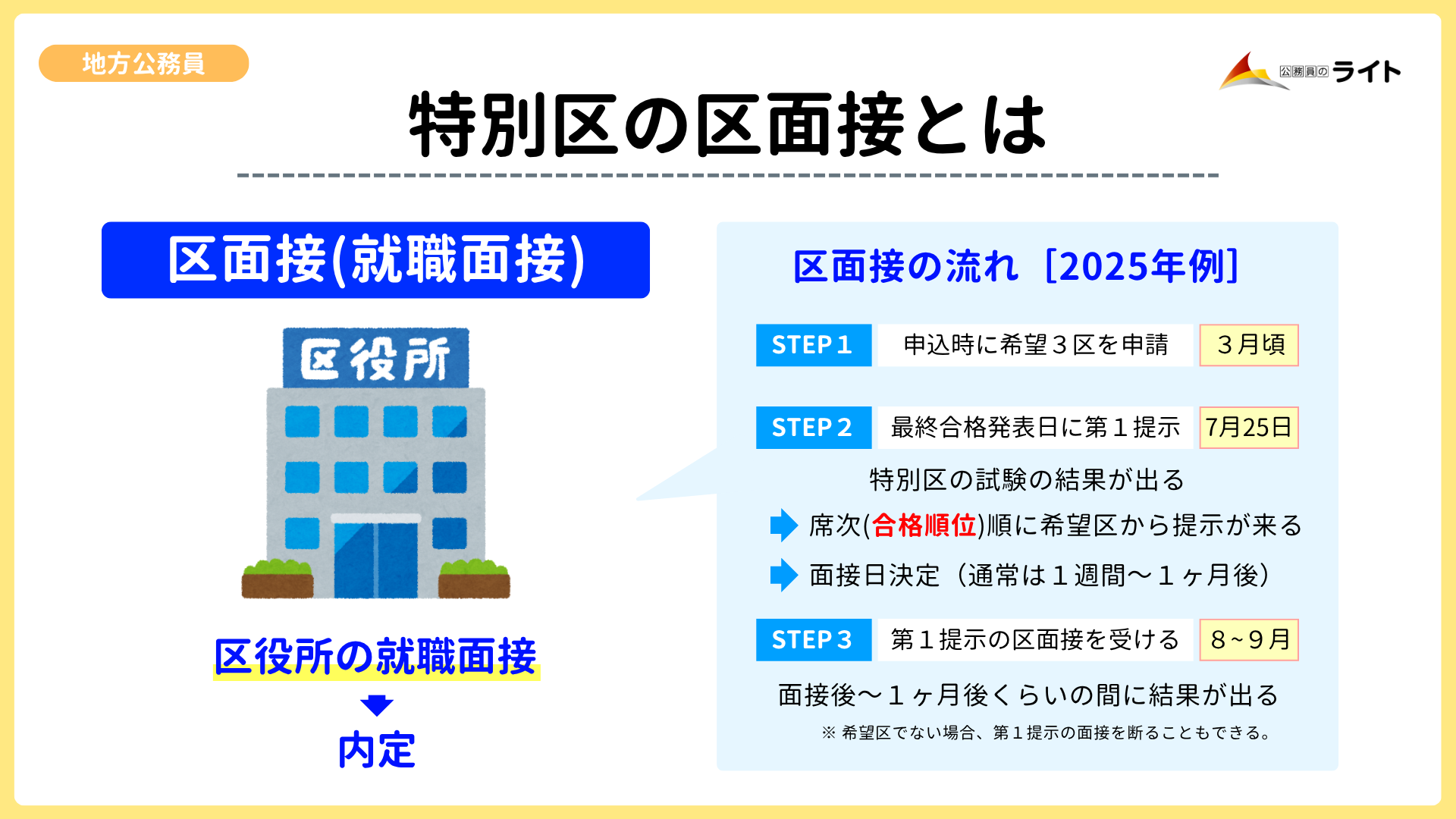

特別区職員になるには、まず、「特別区の試験」に合格する必要があります。そして、その後に実施される各区役所の「就職面接(区面接)」で合格(内定)することで、就職先が決まることになります。

地方公務員を目指す場合は、その自治体が実施する筆記試験を受けて、そのまま面接を受けて採用に至りますが、東京都特別区の場合は、まず統一試験があり、この試験に合格したら「特別区試験合格」という資格がもらえるイメージです。そして、資格がある方だけが区役所の面接試験を受けることができる、そんな流れになっています。

特別区の試験概要

特別区の試験(資格)は「筆記試験」と「人物試験」に分かれていて、この2つに合格すると「区面接」を受けることができます。

簡単に言えば、特別区職員になるには、3つの合格が必要ということです。今から、試験の内容や流れについて、詳しく紹介していきます。

特別区の3つの試験[Ⅰ類(大卒程度)]

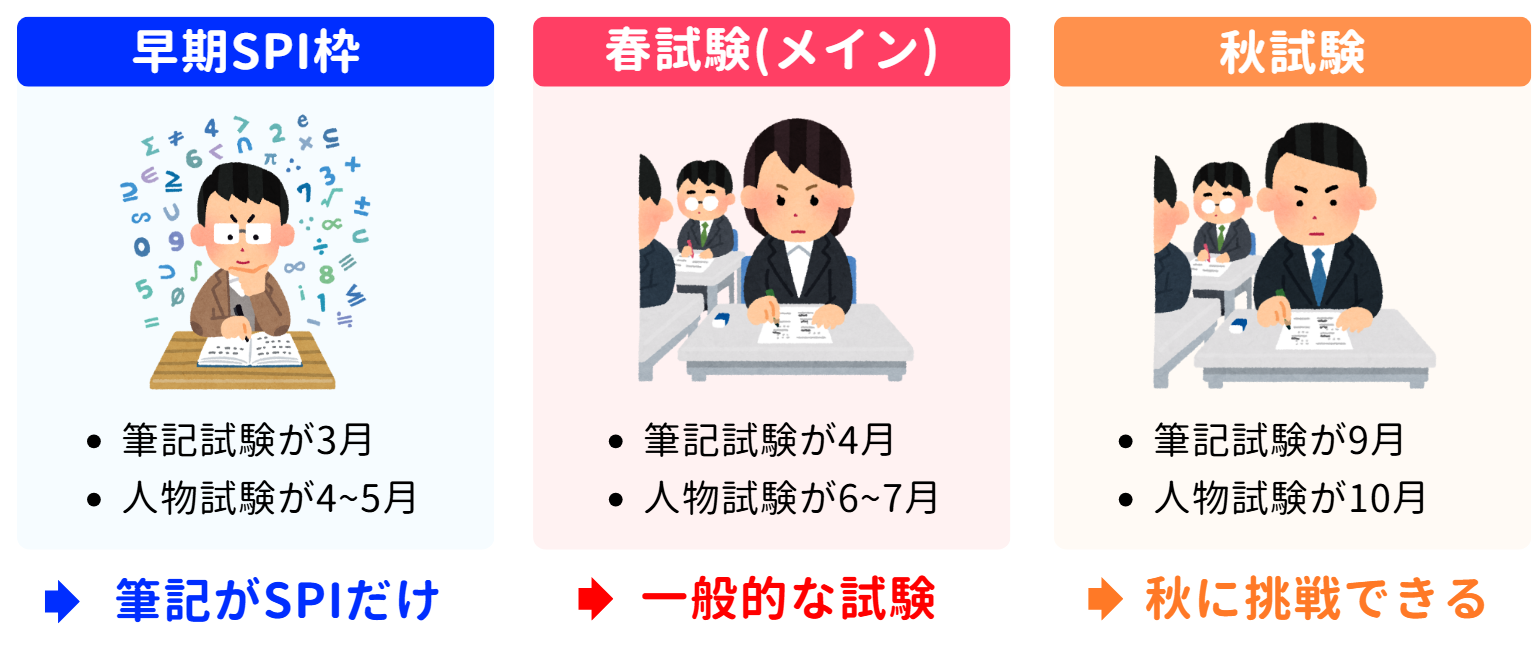

特別区Ⅰ類(大卒程度)の試験は、大きく分けて3つに分けられています。

どの試験も採用条件は同じで、単純に試験内容や時期が違うだけです。この記事では、メインの春試験について紹介していきます。

[特別区]早期SPI枠の試験内容の詳細はこちら(工事中)

[特別区]秋試験の詳細はこちら(工事中)

特別区の試験日程

| 特別区[2025年] | 早期SPI枠 | 春試験 | 秋試験 |

| 申込 | 2月5日~18日 | 3月7日~24日 | 7月17日~31日 |

| 1次試験日 | 3月4日~17日 | 4月20日 | 9月14日 |

| 1次合格発表日 | 3月27日 | 6月13日 | 10月15日 |

| 2次試験日 | ①4月20日 | 6月30日~7月11日 | 10月31日 |

| ②5月12日~14日 | |||

| 最終合格発表日 | 5月29日 | 7月25日 | 11月21日 |

| 採用面接・区面接 | 6月上旬~ | 7月下旬~ | 11月下旬~ |

※ 特別区技術職等の最終合格発表は7月16日です。

特別区の試験日程は上の表のようになっています。春試験は4月に筆記試験が、6月下旬から7月上旬にかけて人物試験があります。そして、区面接が最終合格発表日以降に実施されるという流れになっています。

試験日程が異なれば、公務員試験はいくつでも受験可能です。特別区は4月に筆記試験があり、多くの試験と筆記試験日が異なることから、例えば、福岡に住んでいたとして、福岡市と東京都特別区を併願することができます。ただし、東京都庁と東京都特別区は、同じ試験日なので、どちらか一方しか、受けることができません。

特別区の受験区分・受験資格・年齢制限

| [春試験]受験区分 | 受験可能年齢 |

| 事務・事務(ICT) 土木造園・建築・機械・電気 | 21歳以上30歳以下 |

| 福祉 | 21歳以上29歳未満で要資格・免許 |

| 心理 | 39歳未満で大学の心理学科を卒業 |

| 衛生監視(衛生) | 21歳以上40歳未満で要資格・免許 |

| 衛生監視(化学) | 21歳以上40歳未満 |

| 保健師 | 21歳以上39歳未満で要保健師免許 |

※受験可能年齢は、受験する年の4月1日時点の年齢です。

特別区の事務の試験は、基本的に年齢制限を満たしていれば、全員平等に受けることができる仕組みになっています。ただし、資格専門職では、年齢制限に加えて、免許や資格が必要な区分もあります。

特にⅠ類(大卒程度)の事務の試験では、大学卒業は受験資格に含まれていません。つまり、大学に行っていない方や、フリーターの方でも、基本的に21歳(大学4年生の年)~30歳であれば、だれでも合格の可能性があるということです。

特別区の試験内容・試験対策[春試験・事務]

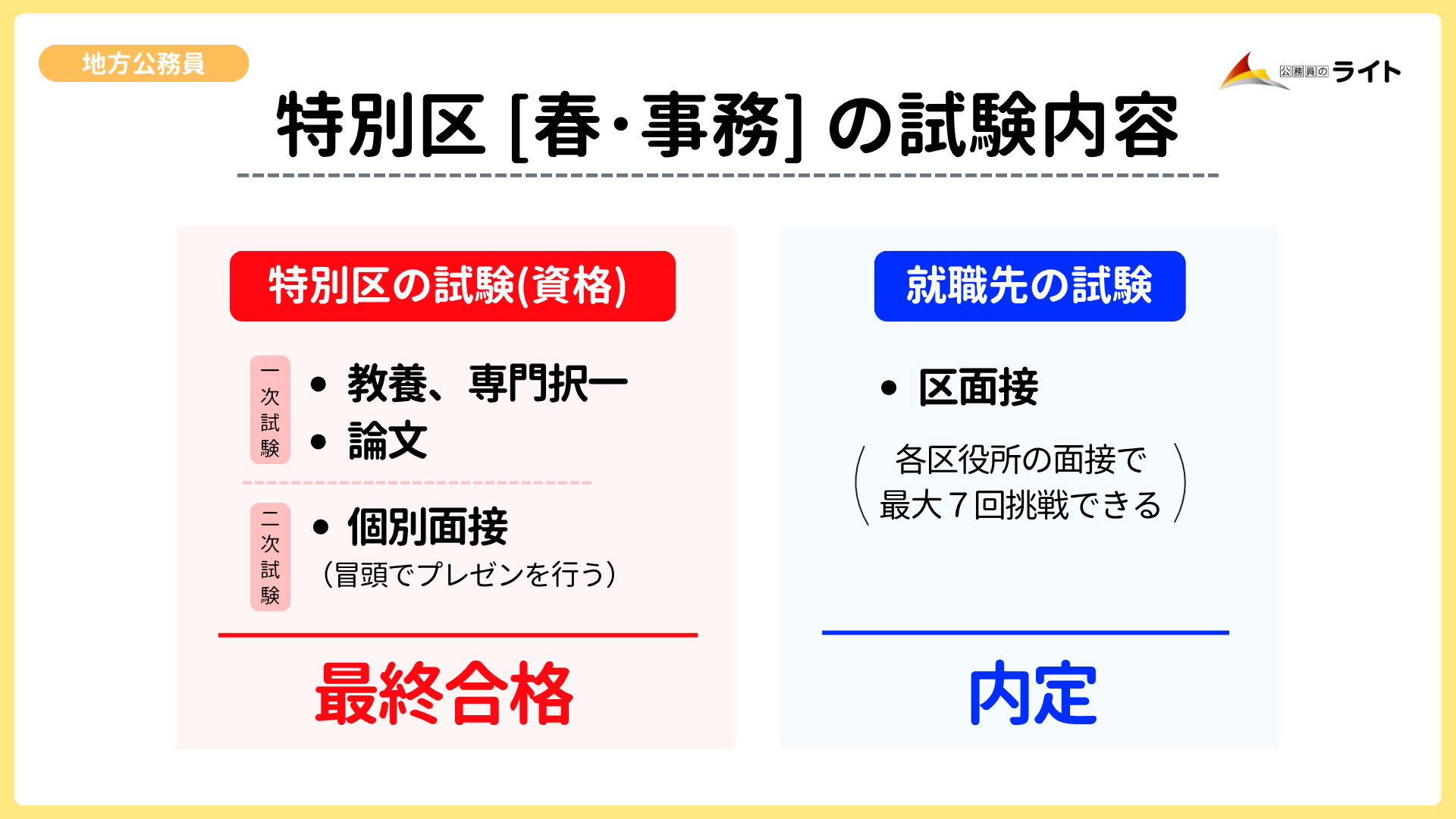

特別区の試験は、一次試験が「教養択一」「専門択一」「論文」、二次試験が「個別面接(冒頭でプレゼン)」となっており、就職先の試験として「区面接」があります。

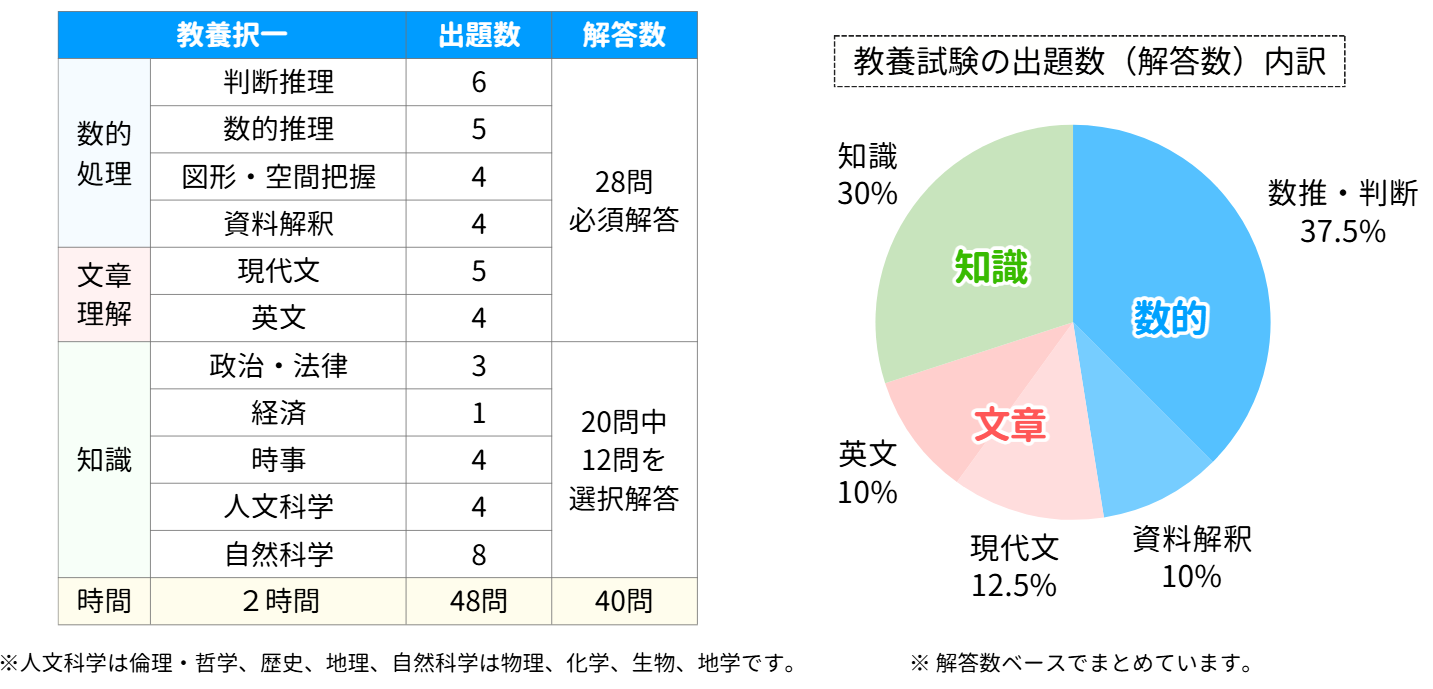

【一次試験】教養試験(5択のマーク式)

特別区の教養(基礎能力)試験は、「2時間」で「40問」を「5択のマーク式」で解答します。

数的処理や文章理解は28問必須解答ですが、政治や経済、地理、生物などの知識系科目は20問中12問を自由に選んで解答する仕組みになっています。

2時間という試験時間は、一見長く感じますが、判断推理、資料解釈に時間がかかるため、試験時間が足りないと感じる受験生が多いです(1問あたりの平均解答時間:3分)。

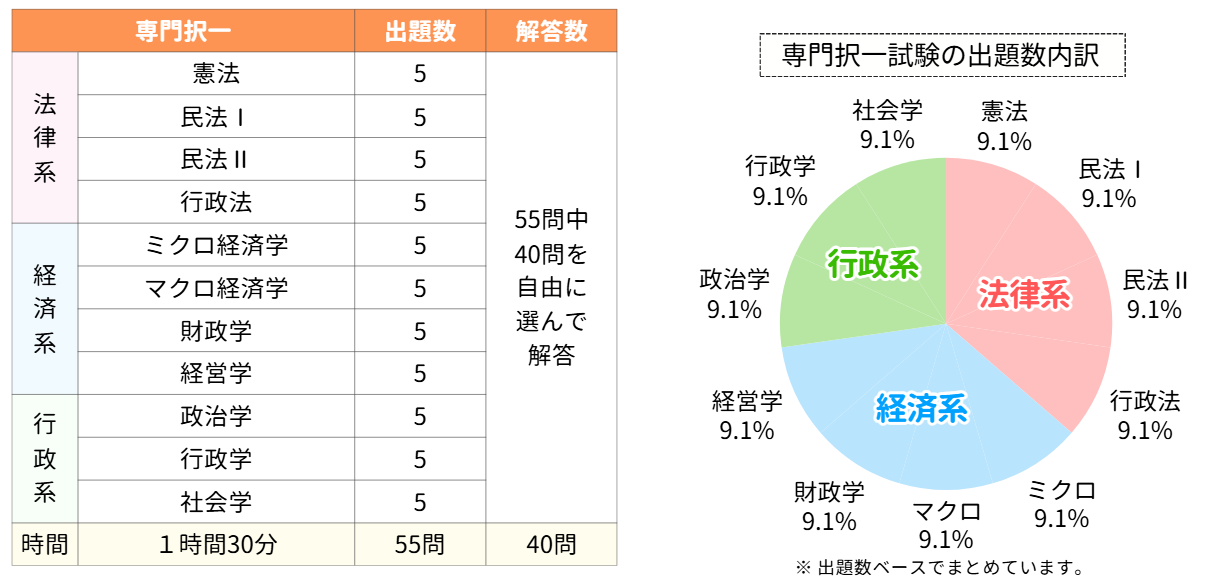

【一次試験】専門試験(5択のマーク式)

特別区の専門択一試験は、「1時間30分」で「40問」を「5択のマーク式」で解答します。

1科目5問ずつで構成されており、全55問の中から自由に40問を選んで解答する仕組みになっています。

特に40問で1時間30分ということで、時間が短いのも特徴の1つです。

技術職や専門職の専門試験について

技術職(理系)や専門職(心理・福祉・保健師等)の方は受験区分ごとに専門試験の形式が異なり、主に専門試験は記述式、語群選択式等になっています。

【一次試験】論文試験

特別区の論文試験とは

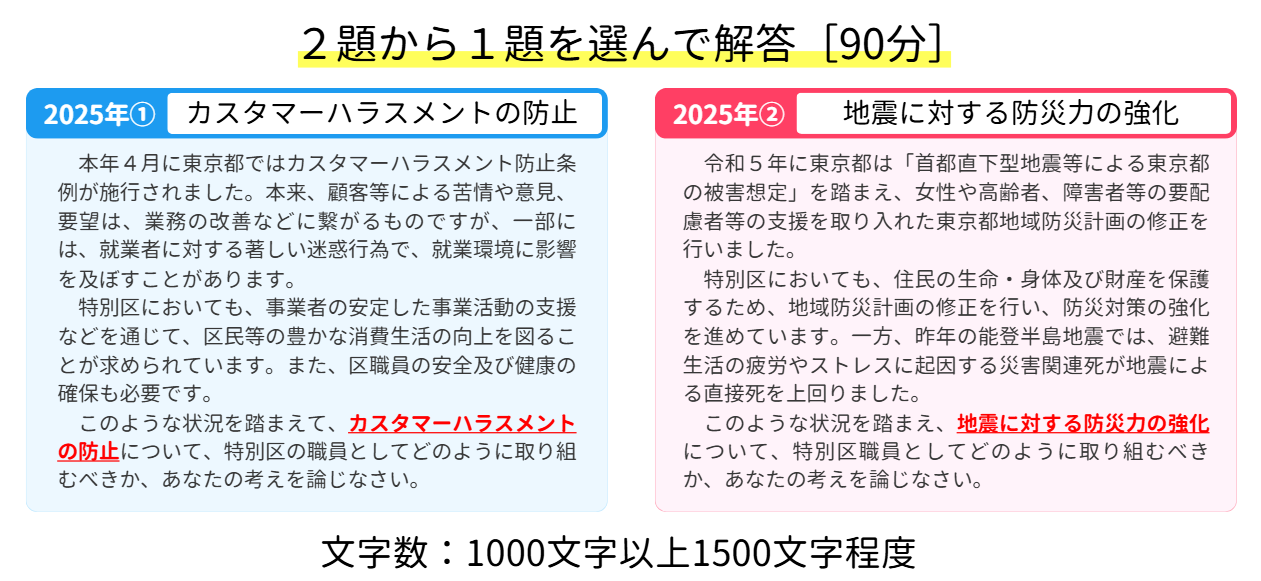

特別区の論文試験は、「1時間20分」で2題のうち、「1題」を選んで解答する仕組みです。

文字数制限は、1000文字以上1500文字程度とされています。

特別区は人物重視で試験を実施しているので、論文試験も重要視されています。志望度が高い方は、時間をかけて、しっかりと論文の対策を進めていきましょう。

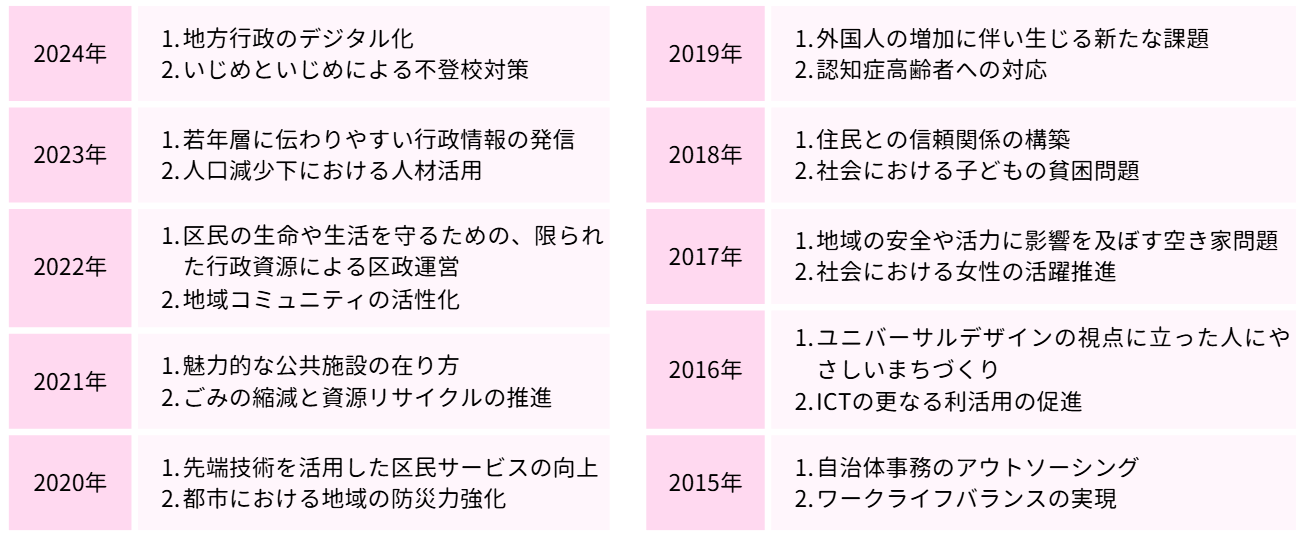

過去のテーマ一覧

こちらは過去の出題テーマの一覧表です。

【二次試験】人物(口述)試験

特別区の面接試験とは

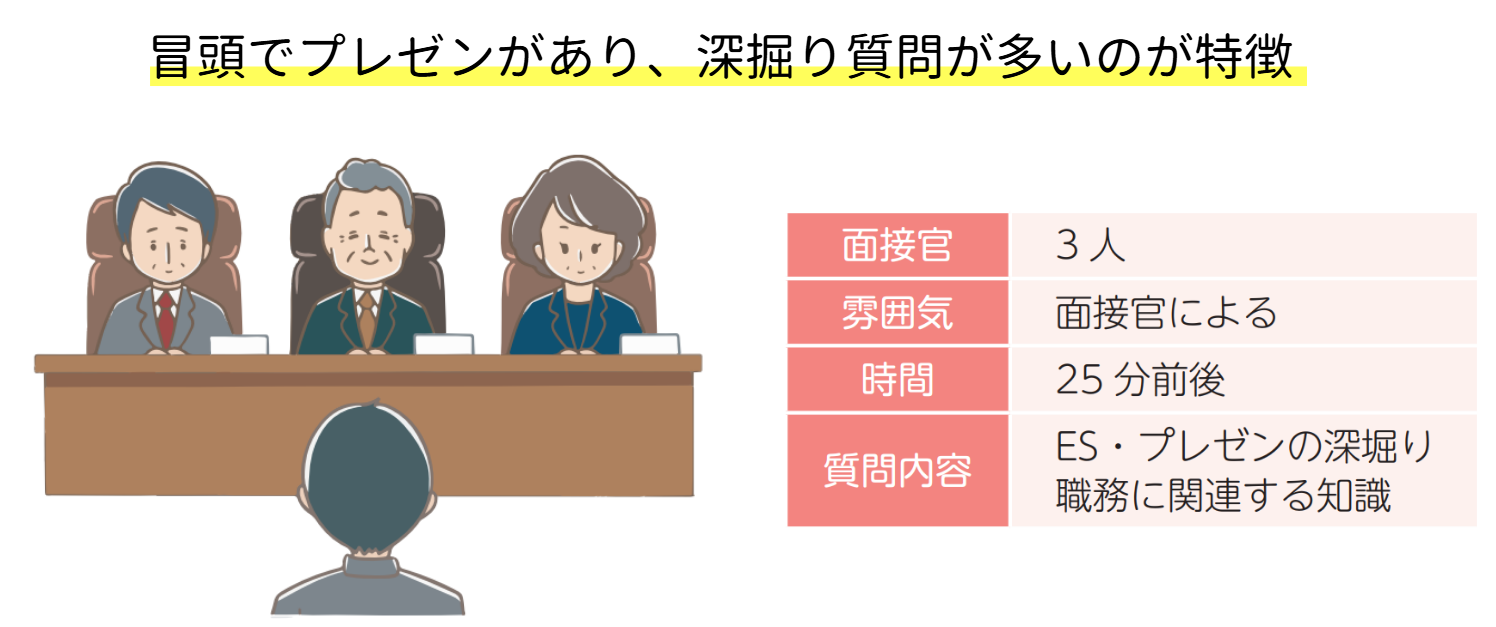

特別区の面接試験は、面接官が3人、時間が25分前後で行われるのが一般的です。

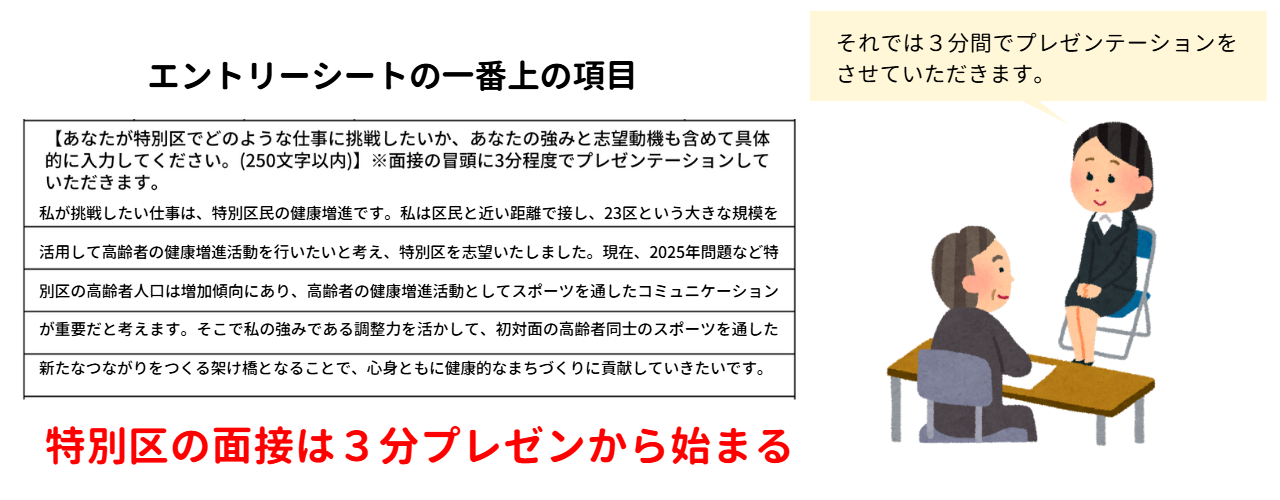

面接の冒頭で3分プレゼンテーション試験があること、そして、面接カード(エントリーシート)や3分プレゼン、そして発言したことに対する深掘り質問が多いのが主な特徴です。

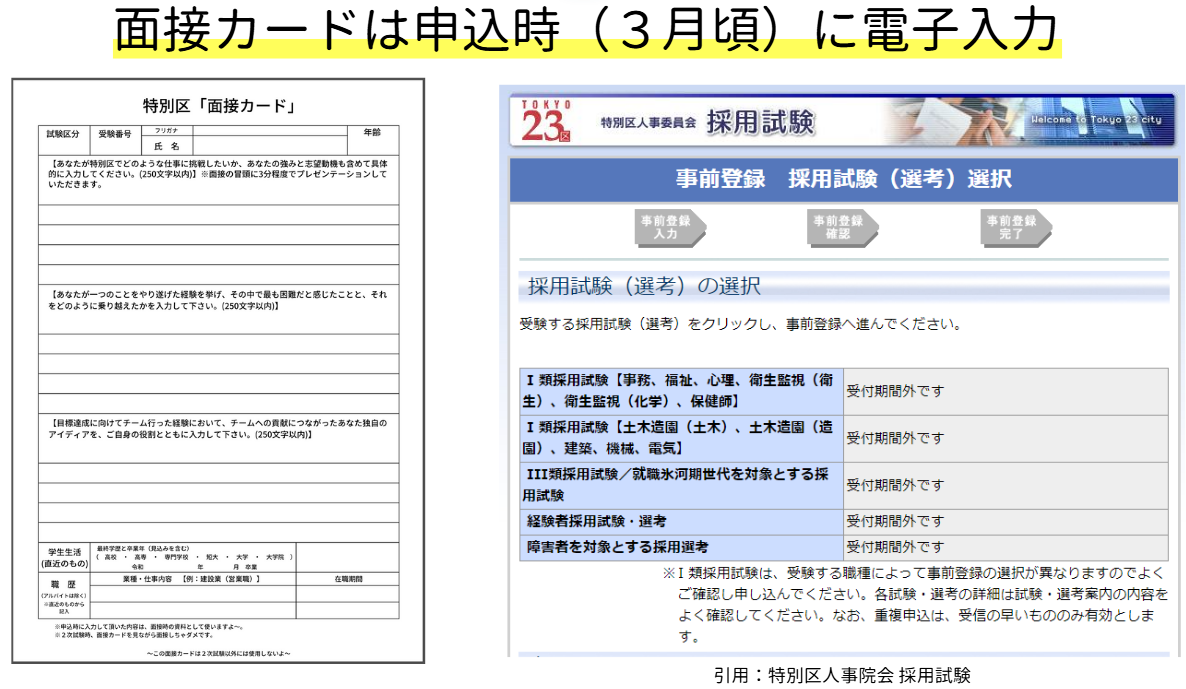

特別区の面接カード(ES)とは

特別区の試験では、3月の申込時に面接カードを提出(Web入力)する仕組みになっています。

特別区の3分プレゼンとは

面接カード(エントリーシート)の一番上の項目の内容に沿って、3分間でプレゼンテーションを行います。座った状態で、原稿を見ずにプレゼンを行う形になります。

3月の申込時に、3分プレゼンの基盤となるエントリーシートを作成することになるので、特に特別区志望の方は、人物試験対策も早めに着手することを心がけていきましょう。

個別面接の質問例

- では、3分程度でプレゼンテーションをお願いします

- 今日のプレゼンは100点満点中何点ですか(+理由)

- 公務員の中でもなぜ特別区を志望したのでしょうか

- (地元ではない方)なぜ地元ではなく特別区なのですか

- 併願状況と志望順位を教えて下さい(+理由)

- 特別区の課題は何だと思いますか

- その課題に今後特別区職員はどう取り組むべきだと思いますか

- この仕事以外にやりたい仕事はありますか(+理由)

- 実際に区役所に行ったことはありますか(+感想)

上記のような質問以外に、「なぜ」「どうして」「具体的に」などといった、深掘り質問が非常に多いのが特別区の面接の特徴です。

特別区の試験(資格)について、紹介してきました。次に試験の方の倍率や筆記ボーダー点などを紹介し、最後に区面接の流れについて紹介していきます。

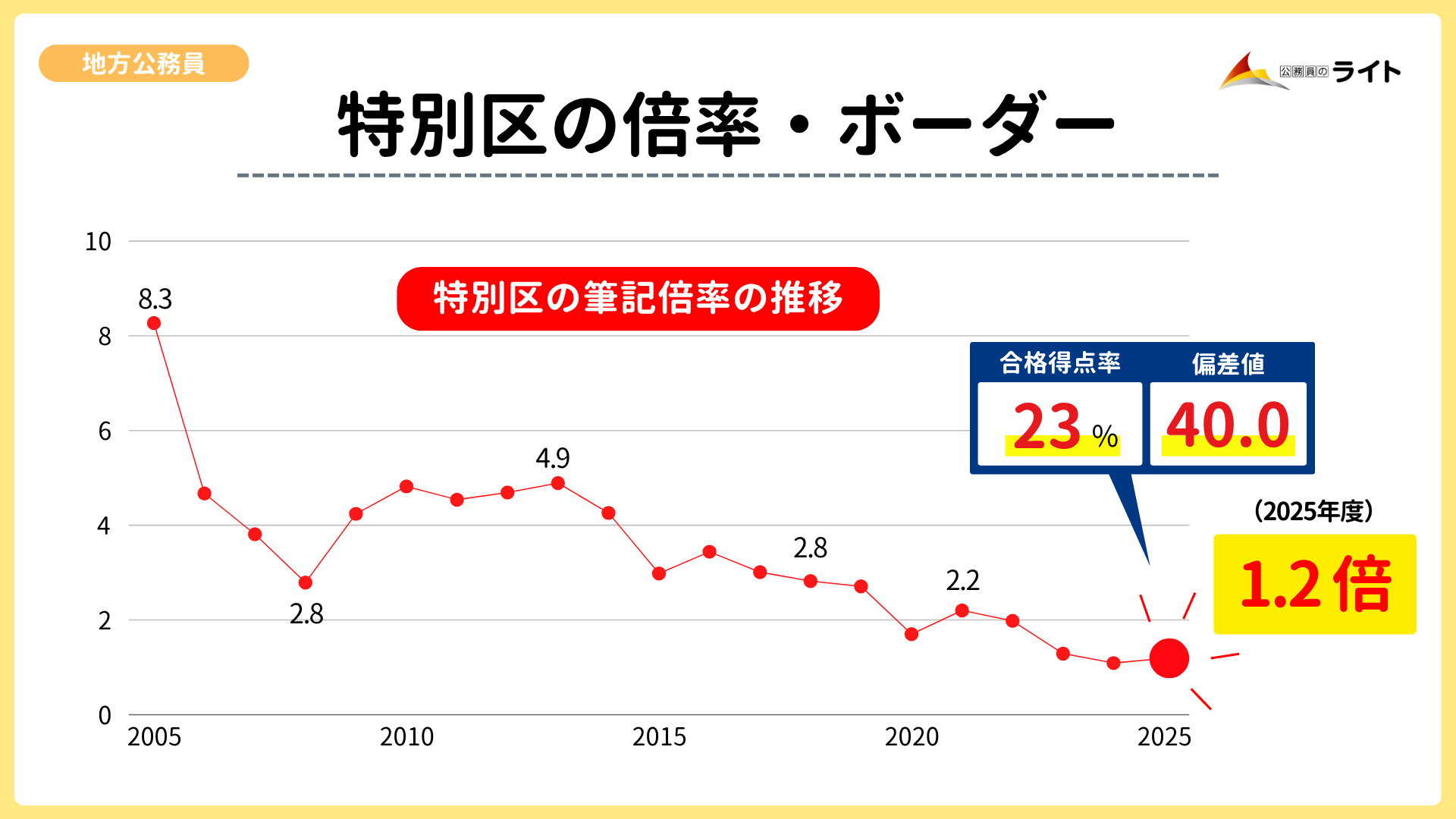

特別区の試験倍率・合格難易度

特別区の試験倍率や筆記試験の合格ボーダー点、合格難易度について紹介していきます。

東京都特別区は、とても人気な試験ですが、最近は特に大量採用が続いているので、倍率も右肩下がりになっています。受けるなら今がチャンスです。

特別区の試験倍率まとめ

近年の特別区の試験は、筆記倍率が1.1~1.2倍で最終倍率(実質倍率)が2倍弱となっています。

特別区の筆記合格ボーダー点

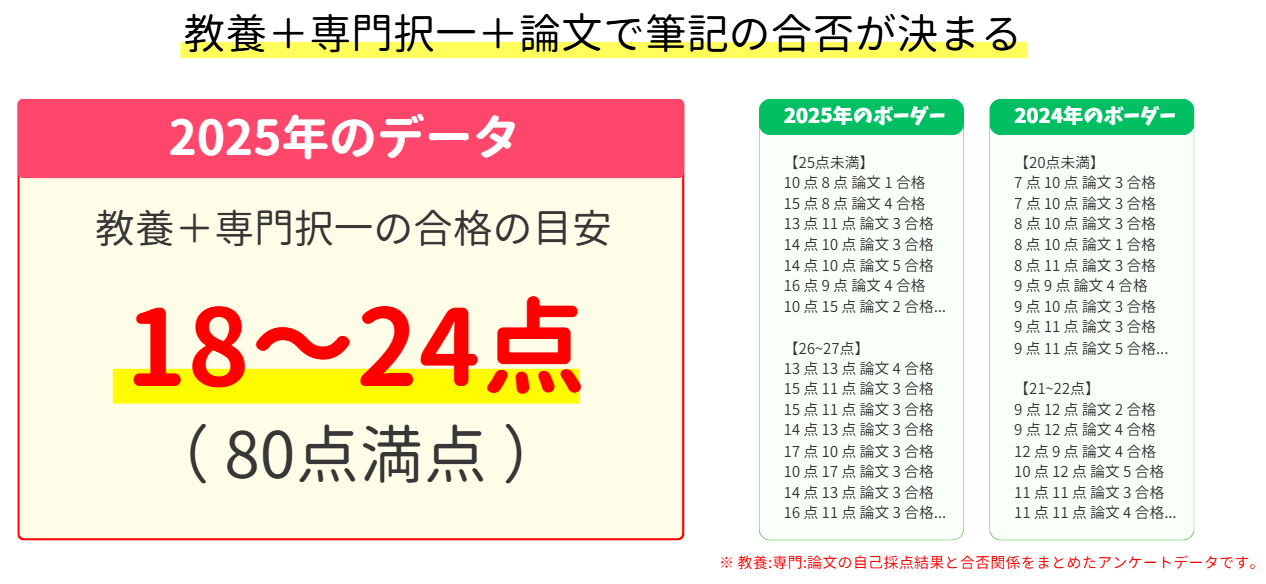

特別区は、教養と専門択一、そして論文試験の成績を総合して、一次試験の合否を決めています。

2025年の実施結果について、公務員のライトのボーダーアンケートでは、教養と専門択一計80点満点のうち、18点(得点率約23%)から合格の報告がありました。

あとで紹介しますが、試験に最終合格したときの席次(合格順位)が区面接の提示に影響してきますので、1点でも多く、点数を稼ぐのが非常に重要です。

特別区の最終合格ボーダー点

こちらは過去の最終合格ボーダー点と択一の素点、そして席次をまとめた表です。

最終合格ボーダー点は、近年、430~440点程度になっています。

教養と専門択一などの、筆記試験で点数が取れなくとも、面接試験で逆転が可能です。特に最近の公務員試験は、「人物重視」で採用活動が行われていますので、特に人物試験対策に力を入れていきましょう。

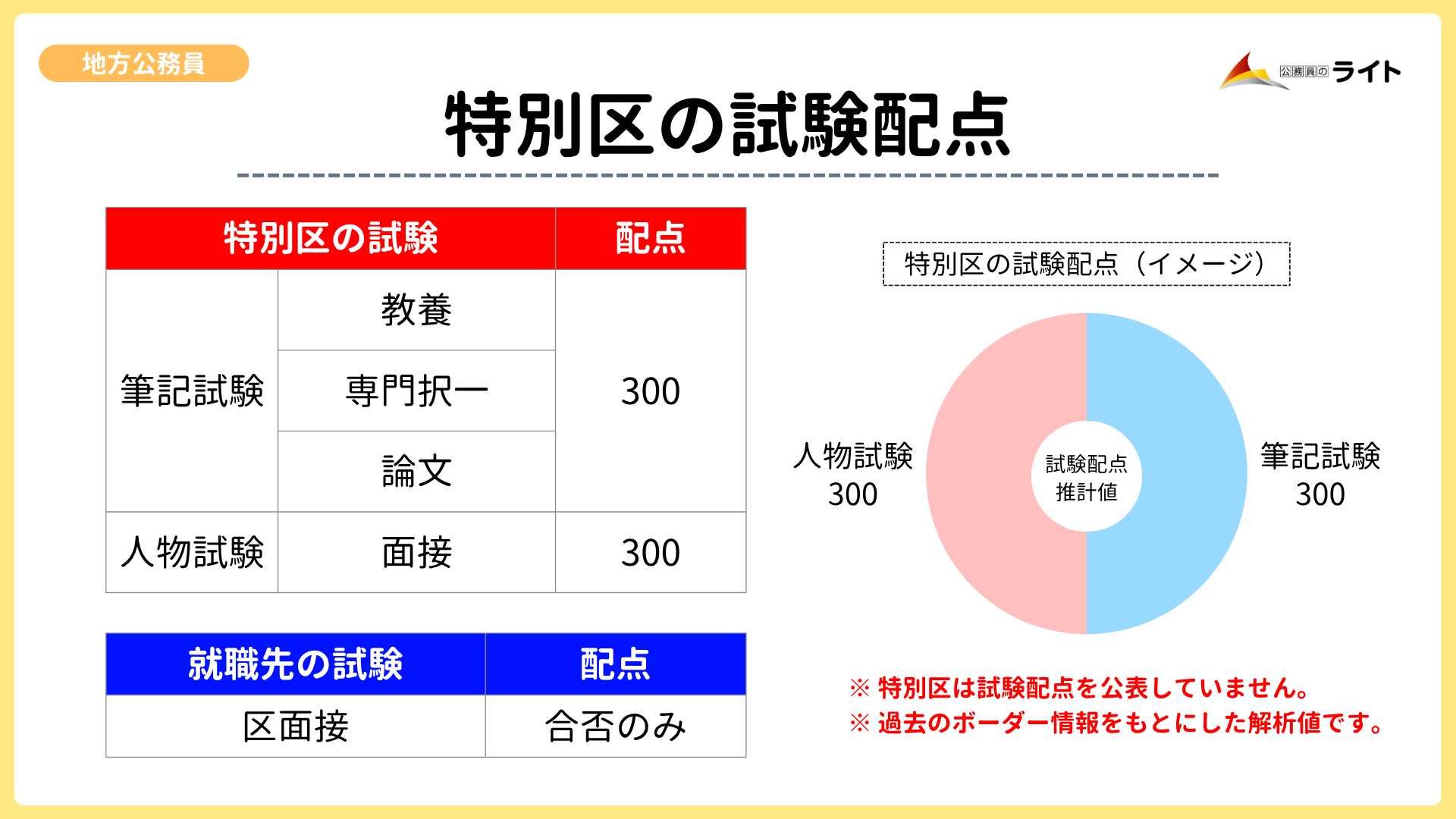

特別区の試験配点(※非公表)

特別区の試験配点は、非公表です。

かなり特殊な採点方式をしていることが推測されますので、目安程度にしていただけたらと思いますが、これまでのボーダー情報から推測すると、筆記試験300点、人物試験300点と、これくらいの配点になることが予想されます。

特別区の区面接

特別区の試験は、「試験合格≠内定」です。実際に特別区職員として活躍するためには、合格した後に、就職先の面接試験である「区面接」を受けて、内定を獲得する必要があります。

この区面接のルールや流れが少し、複雑なので、丁寧に解説していきます。

特別区の区面接の内容

区面接の内容は、各区役所・組合ごとに異なります。

多くの区役所等が「個別面接のみ」となっていますが、中には電話対応や、集団討論・グループディスカッションなどを実施する場合もあります。

特別区の区面接の提示区(面接を受ける区)

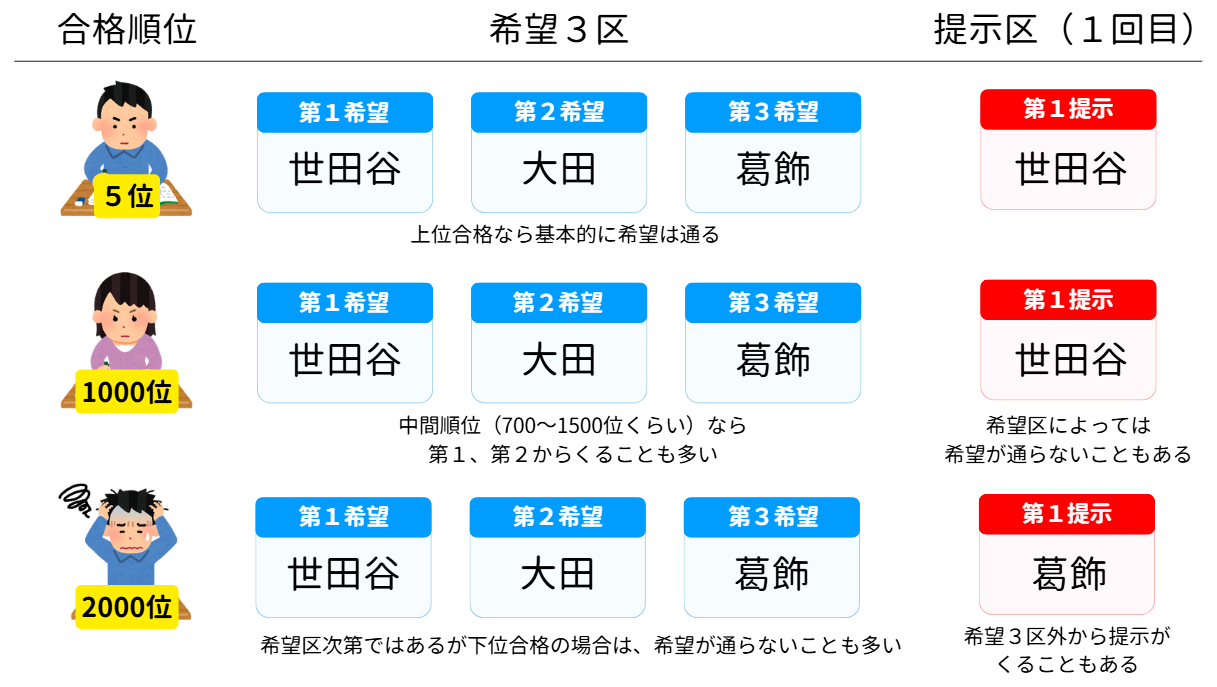

特別区の試験では、3月頃の申込時に自分が希望する区を3つ選ぶことが出来るのですが、必ずしも自分の希望区の就職面接が受けられるとは限りません。

実は教養試験や専門択一試験、人事委員会の個別面接など、試験の結果(最終合格の席次)に応じて、希望区の面接が受けられるかどうかが決まります。

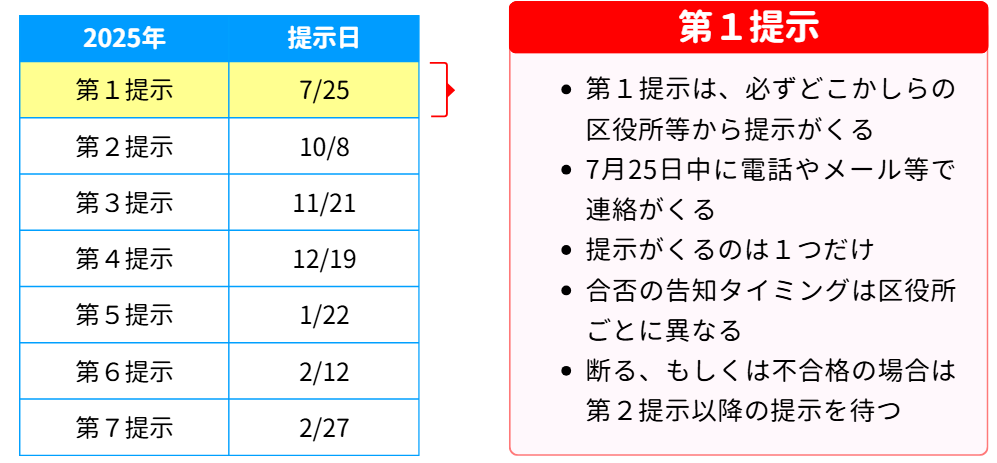

特別区の区面接の流れ・提示のルール[第1提示]

提示は全部で7回あり、第1提示については、最終合格発表日に、必ずどこかしらの区役所等から提示がくる仕組みになっています。そして、8月~9月ごろに区面接が実施され、その後、結果を待つことになります。

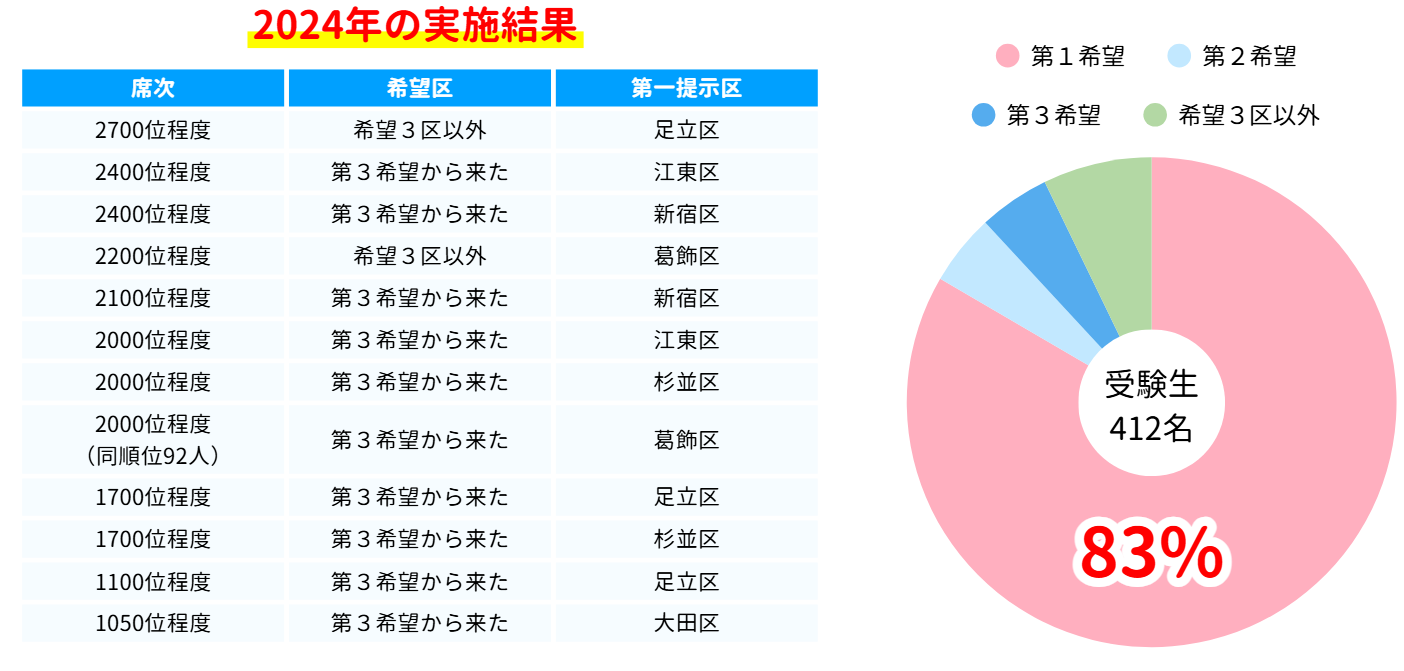

希望3区と第1提示の区のイメージ

こちらの図のように、席次(合格順位)が半分以上であれば、希望区の面接を受けることができる場合が多いですが、希望した区によっては、希望が通らず、希望以外の区役所等から提示が来ることもあります。

第1提示で希望3区から提示が来る割合

受験生(合格者)412人を対象としたアンケートでは、約80%の人が「第1希望」の区役所等から提示が来たという結果になりました。

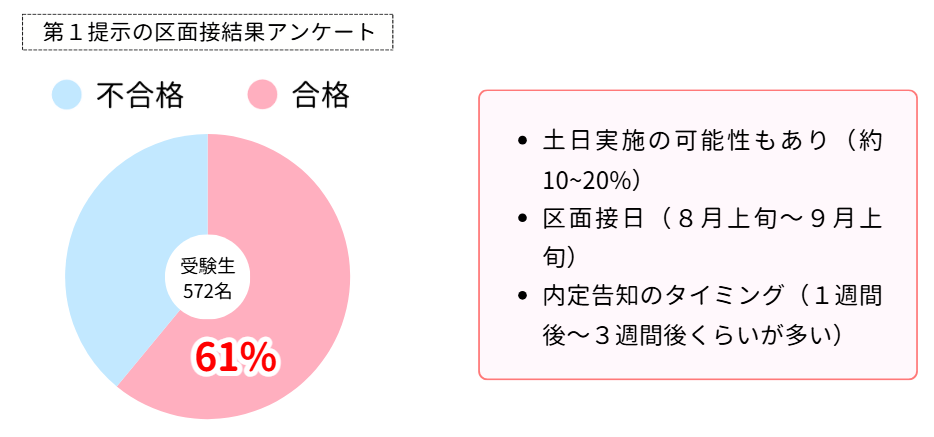

第1提示の区役所の合格倍率

区面接を受けた受験生572人にアンケートを取ったところ、約60%の人が合格(倍率1.6倍ほど)という結果になりました。

合格することができれば、就職活動終了となりますが、不合格だった場合、また、第1提示の区役所の面接を辞退した場合は、第2提示以降の提示を待つことになります。

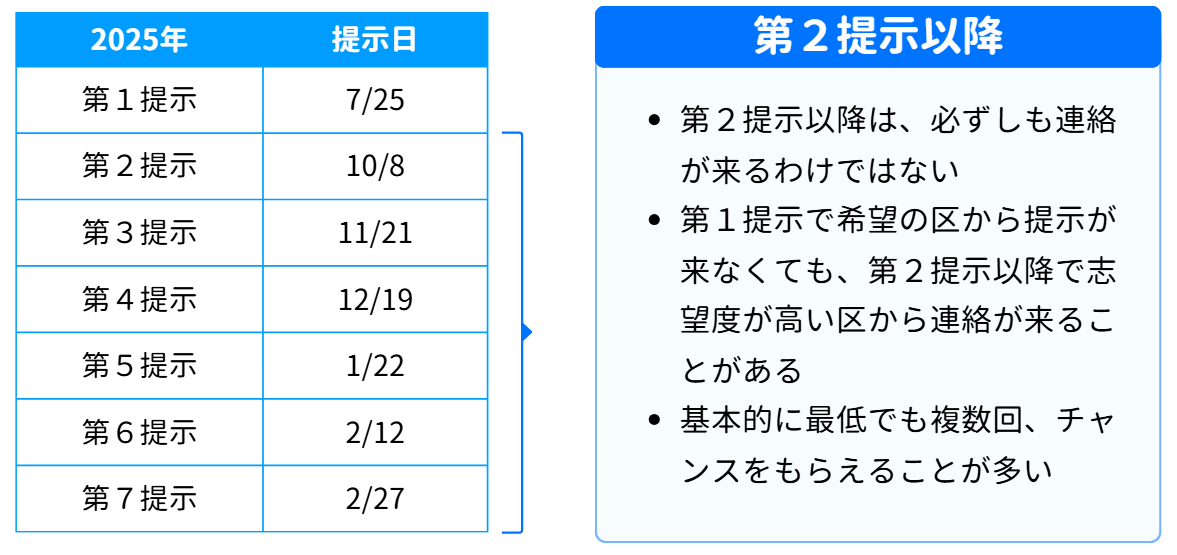

特別区の区面接の流れ・提示のルール[第2提示以降]

第2提示は10月にあり、それ以降、おおむね1ヶ月に1回のペースで提示があることになります。

ただし、第2提示以降は、提示が来ないこともあるので、その点は注意が必要です。

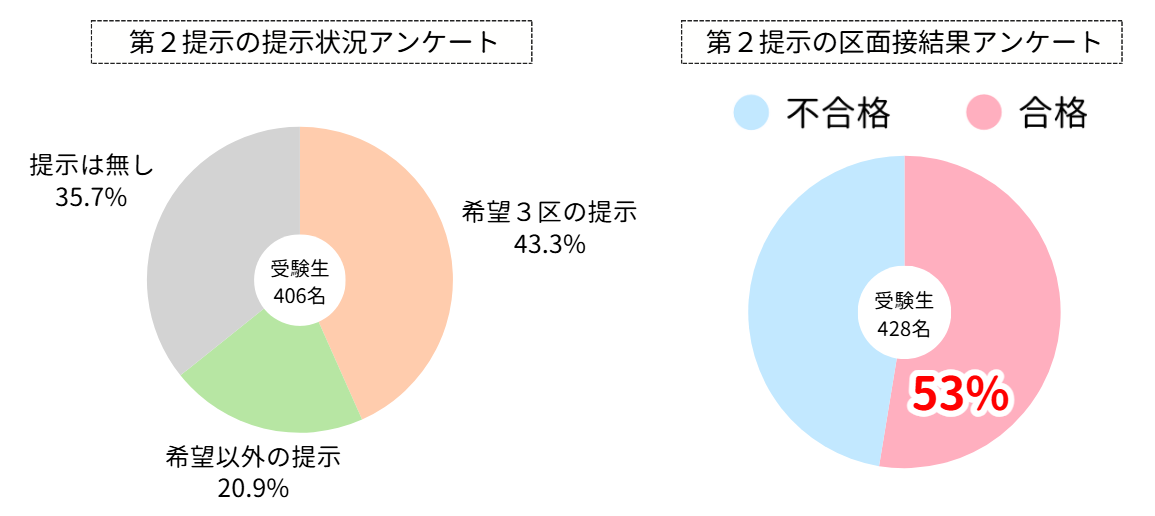

第2提示の提示状況と合格倍率

第2提示の提示状況を見ると、提示が無い人が3人に1人いますが、希望3区から提示をもらえる人が43%ほどいるという結果になっています。

特に第1提示では希望3区以外からの提示であった場合も、第2提示を待ってみると、希望3区(第1希望区など)から提示が来ることもしばしばあります。

また、第2提示の合格率は約53%(倍率1.9倍ほど)となっています。

この第2提示で提示無し、不採用、もしくは、提示を辞退した場合は、第3提示以降の提示を待つということになり、これを最大7回繰り返すことができる仕組みになっています。

特別区合格のコツ

満点を狙う必要はない

- 教養:22点

- 専門:26点

- 論文:★高評価

- 面接:★高評価

択一の試験(教養と専門)は、合計して6~7割くらいを目標にしていきましょう。合格ボーダー点でいえば、2~3割で受かることもありますが、合格順位が大事な試験でもあるので、1点でも多く点を稼ぐことが大切です。

筆記が6~7割取れたら、その時点でかなりの高順位となります。あとは、論文や面接でいい評価がもらえたら、上位の合格が狙えるので、この辺を目標にしてきましょう。

基礎を固めたら過去問演習を進めよう

特別区の試験問題は、出題傾向に癖があり、過去問の焼きまわしのような問題(リメイク問題)がよく出てきます。マーク式の試験なので、学問として理解を深める必要はありません。正解の肢を絞ることができればよいので、基礎がある程度、固まったら、どんどん過去問を解いていきましょう。

最重要なのは面接・論文

特に特別区は面接や論文の対策が重要な試験になります。普段の学校生活、アルバイト、サークル活動に力を入れながら、説明会や職場見学会など、さまざまなイベントに積極的に参加することが大切です。

特別区職員になるためにオススメの講座

どんな些細なことでも構いませんので、公務員試験や講座のことで、気になることがあれば、お気軽にご相談ください!

PDFデータの無料ダウンロードはこちら