公務員のライトでは、日本トップレベルの「専門家集団」が、最新の公務員試験を徹底分析し、公務員試験の対策方法をお伝えします。

このページでは「裁判所事務官(一般職)」の試験について解説します!

この記事を書いた人

公務員のライト専任講師

ましゅー先生(望月真修)

【裁判所事務官とは】仕事内容・勤務地

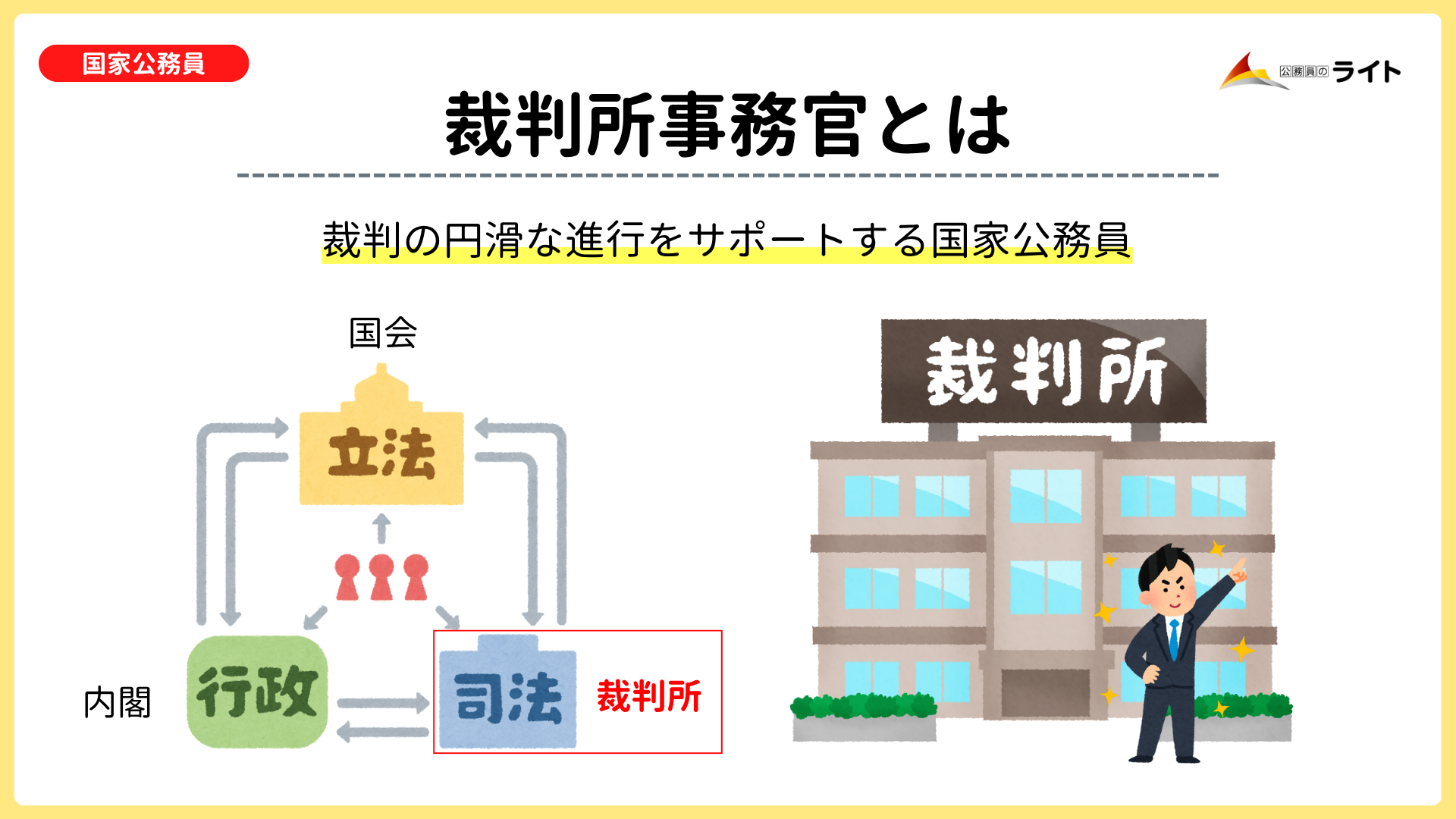

裁判所事務官は、裁判の円滑な進行をサポートする国家公務員のことです。

国会、内閣、裁判所とあるうちの、裁判所の職員として、活躍することになります。

裁判所事務官の仕事内容

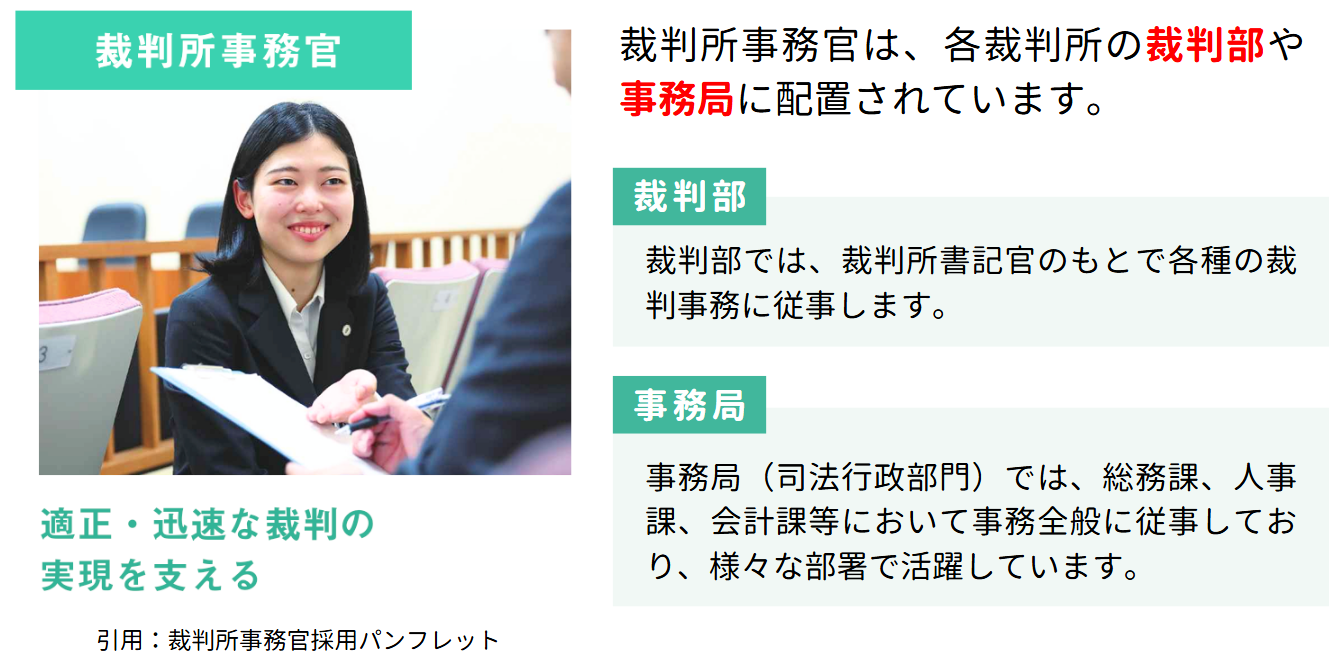

まず、裁判所事務官の仕事は「裁判部」と「事務局」に分けられます。

裁判部

裁判部では、裁判所書記官のもとで、裁判に関わる文書のやり取りや、開廷の準備など、各種、裁判事務に携わることになります。

事務局(司法行政部門)

事務局では、裁判所全体を支える事務職員となり、総務、会計、人事などの仕事に携わることで、裁判の円滑な進行、裁判所の運営をサポートすることになります。

裁判所書記官の仕事内容

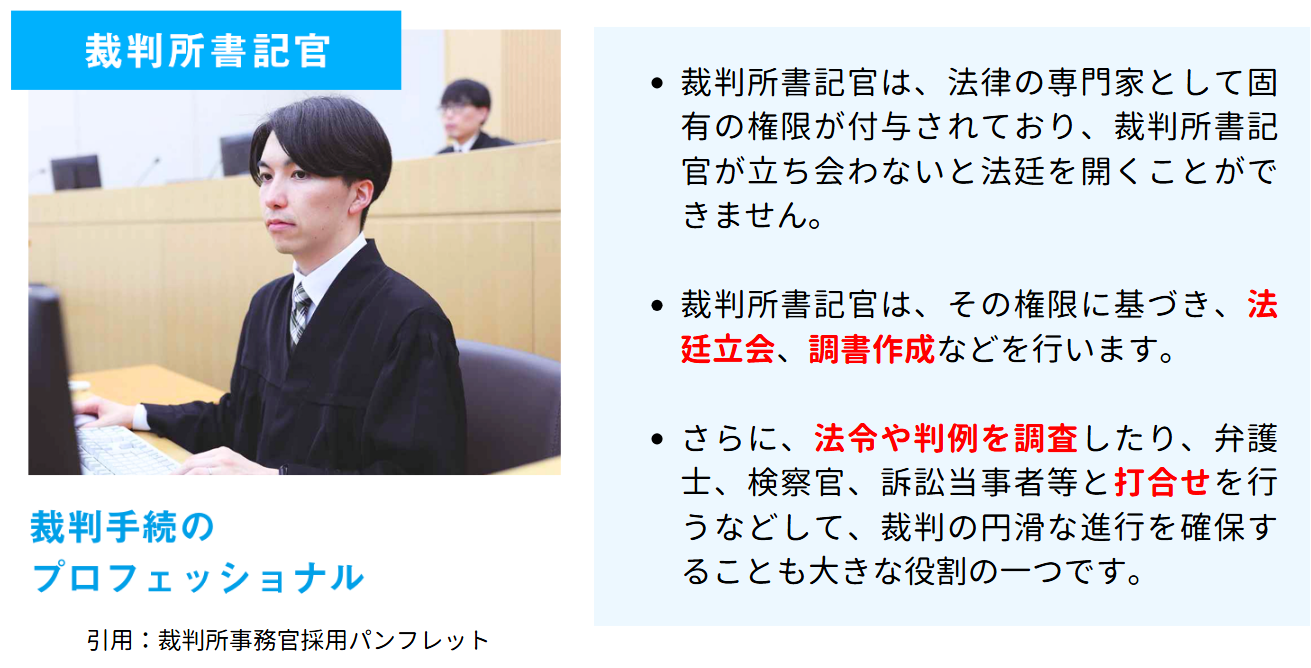

そして、裁判所事務官になると、「裁判所書記官」を目指すこともできます。

裁判所書記官というのは、裁判手続きのプロフェッショナルとして、法廷に立会い、調書の作成などを担当する職員のことです。

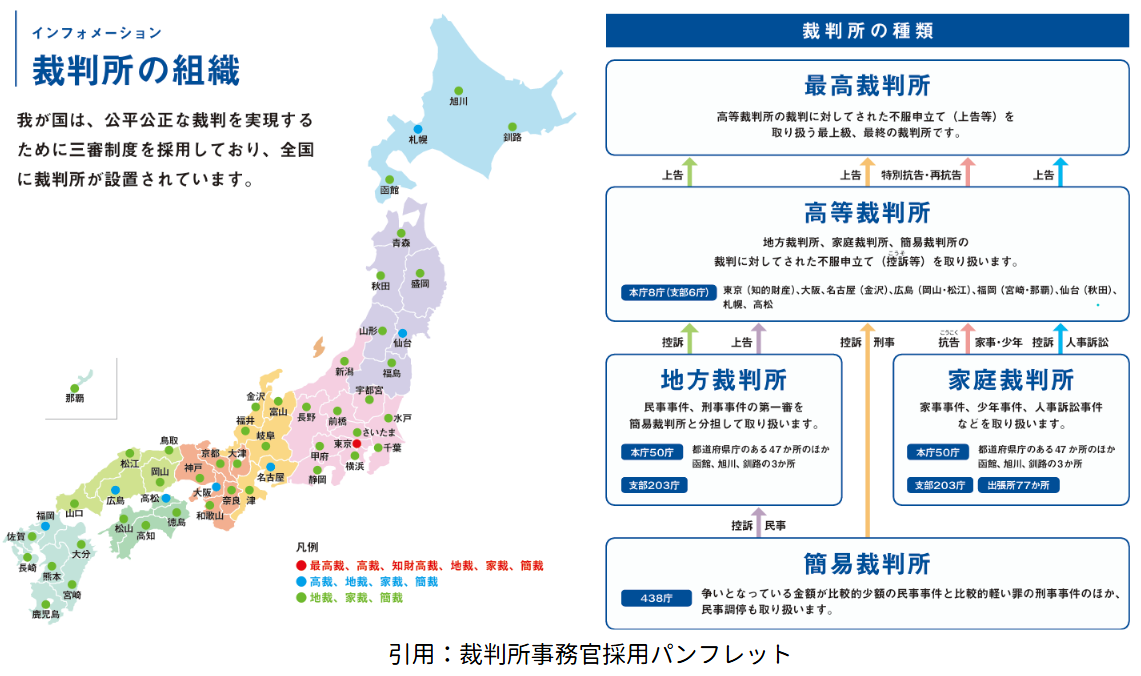

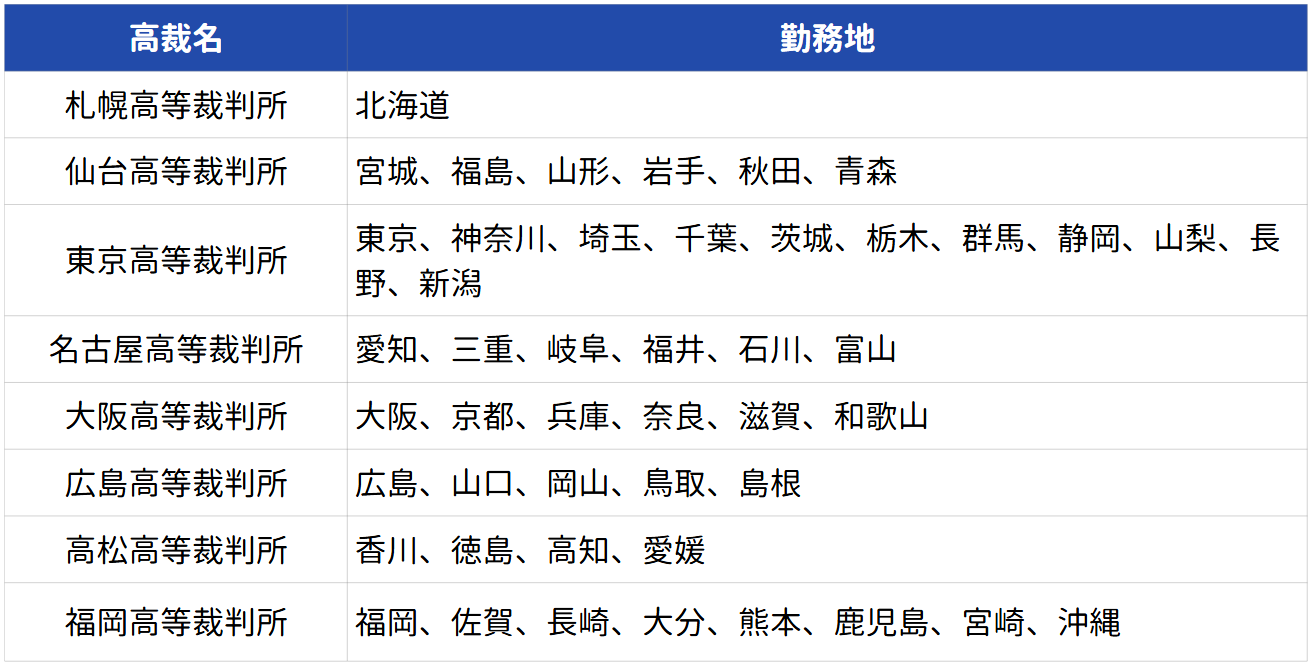

裁判所事務官の勤務地・転勤エリア

そして、裁判所事務官は、全国に8つある高等裁判所ごとの採用になるのですが、一般職の場合は都道府県ごとの採用だと思っていただいて問題ありません。

転勤エリアは、基本的に採用された都道府県内となります。例えば、「千葉地方裁判所」で採用された場合、勤務地は原則として千葉県内になります。

ただし、裁判所書記官になったり、管理職になったりした際に、県外に異動になることがあります。

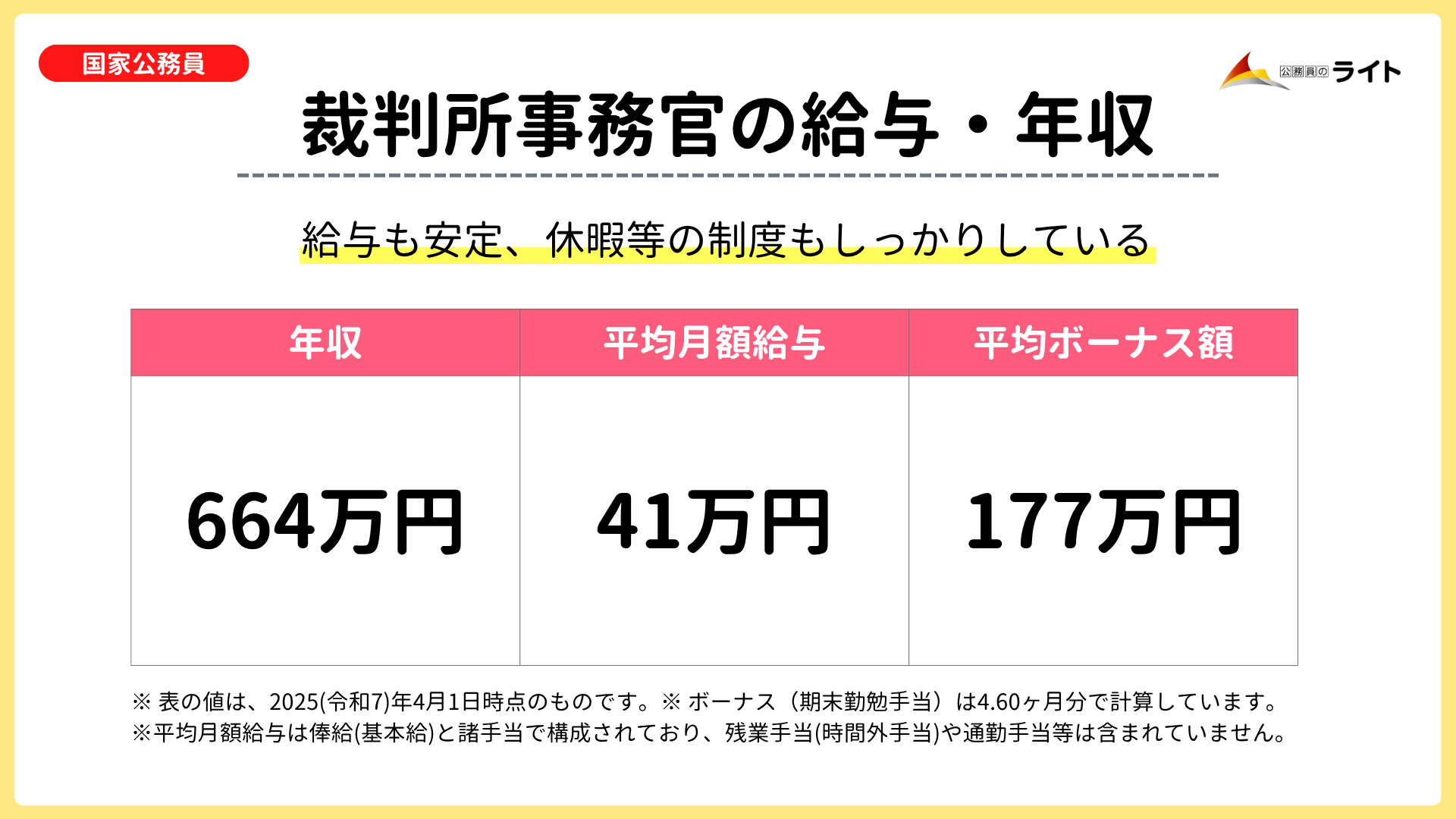

裁判所事務官の給与・年収、待遇

裁判所事務官の平均年収は664万円、平均月額給与は41万円、平均ボーナス額は177万円となっています。

裁判所事務官の1年目の給与

裁判所事務官の基本給は、22歳が22万円とされています。

給与は「基本給(俸給)+手当」で構成されているため、人によって差がありますが、例えば、残業15時間程度で名古屋市などの地域手当が12%もらえる地域の勤務で、住居手当(28000円)、通勤手当(10000円)をもらっている人の場合は、月の支給額が31万4400円(手取り24万円程度)になります。

裁判所は、国家公務員と同じ俸給表、つまり、基本給が適用されるので、国家公務員と同水準になります。

裁判所事務官のモデル給与(年収)

| 裁判所事務官の年収モデル(例) | |||

| 年齢 | 月収 | ボーナス額 | 年収 |

| 22歳 | 306,914 | 736,736 | 約442万円 |

| 30歳 | 363,989 | 1,348,321 | 約572万円 |

| 35歳 | 393,438 | 1,564,747 | 約629万円 |

| 40歳 | 417,467 | 1,664,181 | 約667万円 |

| 50歳 | 494,276 | 2,196,070 | 約813万円 |

※ 表の値は、2025(令和7)年4月1日時点のものです。※ ボーナス(期末勤勉手当)は4.60ヶ月分で計算しています。

※ 地域手当は12%、残業時間は月平均15時間、通勤手当は5000円/月と仮定。※ 22歳は子なし、30歳は子1人、35歳以上は子2人と仮定。

※ 住宅手当は30歳以下が28000円/月、35歳以上が持ち家(住宅手当支給無し)とする。

こちらは裁判所事務官の年間給与(年収)の基本額をまとめたものです。

どれくらい残業するか、扶養家族はいるか、持ち家か賃貸かなど、条件によって(人によって)給与額が異なってきます。

勤務時間・休暇

勤務時間は原則として1週間あたり38時間45分です(1日7時間45分)。

休日は土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)で、年次有給休暇は年間20日(採用の年は15日)付与されます。

これらの休みに加えて、夏季休暇等の特別休暇があります。

ワークライフバランス

| 2023年度の育児休業取得率 | ||

| 職種 | 男性 | 女性 |

| 裁判所事務官 ※令和4年度実績 | 85% | 100% |

| 国家公務員 (一般職) | 81% | 100% |

| 地方公務員 (一般行政部門) | 66% | 100% |

| 民間企業 | 30% | 84% |

| 2023年の年次有給休暇の取得状況 | |

| 職種 | 1年間の取得日数 |

| 裁判所事務官 ※令和4年実績 | 16.6日 |

| 国家公務員 | 16.2日 |

| 地方公務員 | 14.0日 |

| 民間企業 | 11.0日 |

※ 育休取得率および年次有給休暇の取得状況における数値は、総務省、厚生労働省、最高裁判所の公表資料にもとづく。

裁判所事務官の職員も国家公務員と同じ制度が適用されるので、休暇のルールや取りやすさなど、ワークライフバランスもしっかりしています。

特に裁判所事務官は、男女平等という組織ですので、年休、育休などについては、女性だけでなく、男性も非常に取りやすいという環境になっています。

仕事のやりがいももちろんですが、休暇、待遇、福利厚生というところで、ワークライフバランスという点も裁判所事務官の魅力の1つです。

裁判所事務官になるには

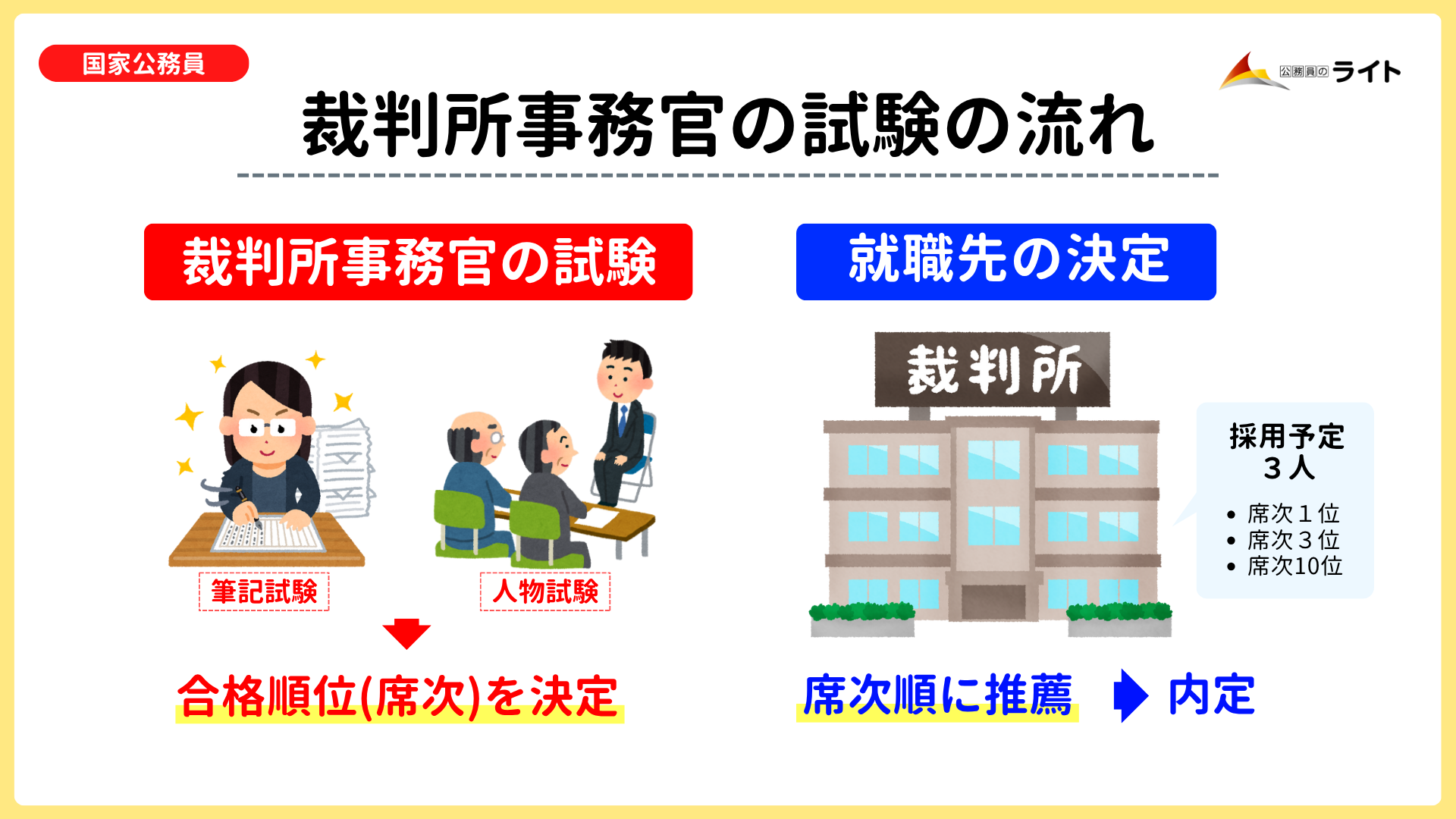

裁判所事務官になるには、裁判所事務官の試験に合格する必要があります。そして、この試験の成績(席次)順に、裁判所の内定が決まっていくといった仕組みになります。

裁判所事務官の受験資格・年齢制限

| 受験区分 | 受験可能年齢 |

| 裁判所事務官 一般職・大卒程度 | 21歳以上29歳以下 |

| 裁判所事務官 総合職・大卒程度 | 21歳以上29歳以下 |

| 裁判所事務官 総合職・院卒者 | 29歳以下で大学院等の卒業・卒業見込み |

※受験可能年齢は、受験する年の4月1日時点の年齢です。

裁判所事務官は、基本的に年齢制限を満たしていれば、全員平等に試験を受けることができます。通常は、ストレートで進学した大学4年生の年から受けることができます。

ちなみに、大学卒業は受験資格にありませんので、例えば、高卒の方も、年齢制限さえ満たしていれば、試験を平等に受けることができます。

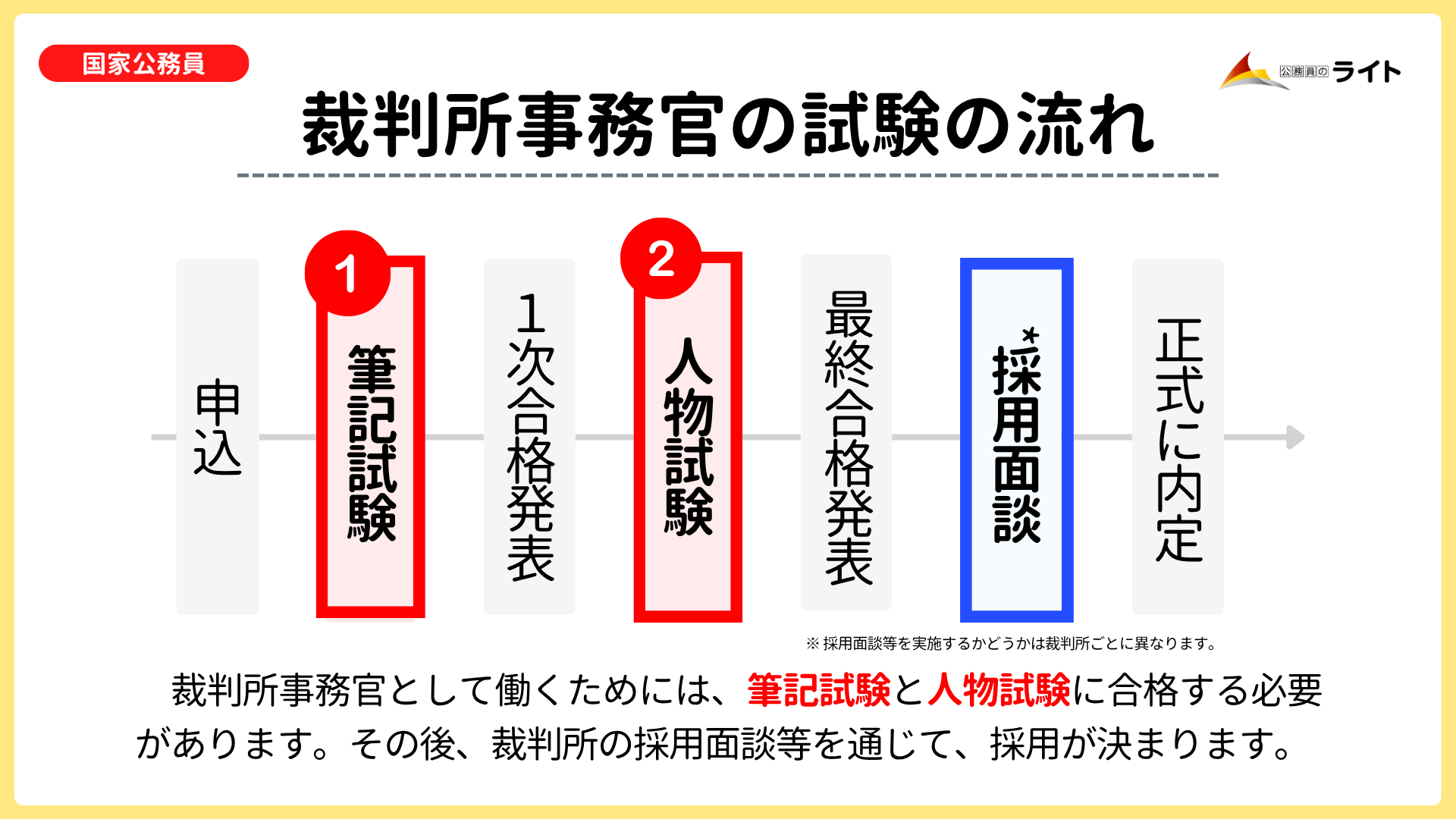

裁判所事務官の試験の流れ・日程

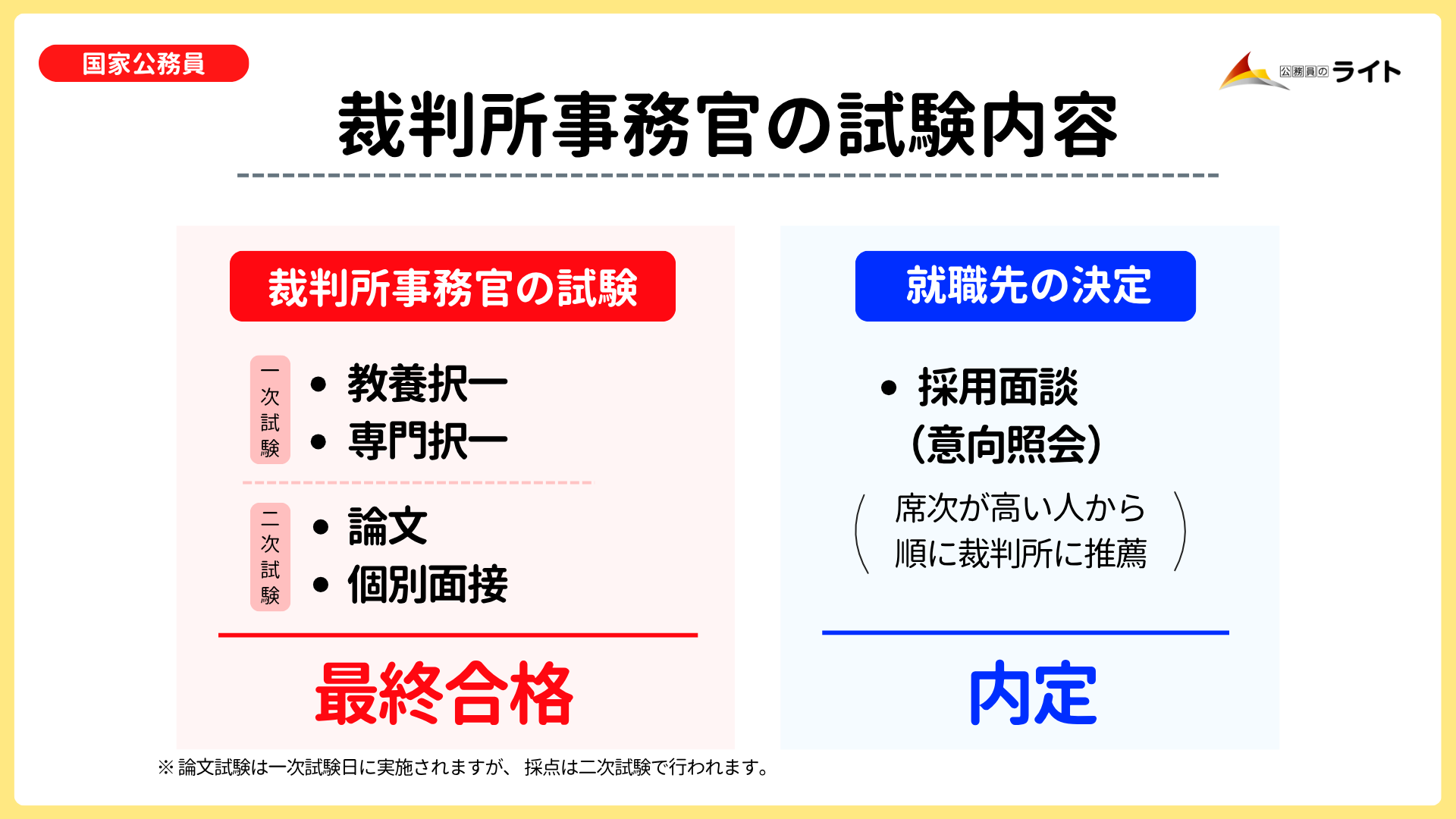

裁判所事務官の試験は「筆記試験」と「人物試験」に分けられています。そして、最終的に、裁判所の「採用面談」を経て、内定が決まるという流れが一般的です。

筆記試験は「教養」「専門」「論文」の3つがあります。こちらの試験内容は後ほど、詳しく紹介していきます。

試験日程

| 一般職・大卒程度 | 2025年 |

| 申込 | 3月14日 ~ 4月7日 |

| 1次試験日 | 5月10日(土曜日) |

| 1次合格発表日 | 5月29日 |

| 2次試験日 | 6月9日 ~ 7月7日 |

| 最終合格発表日 | 7月30日 |

| 採用面談(意向照会) | 8月上旬* ~ |

※ 採用面談等を実施するかどうかは裁判所ごとに異なります。※ 面接カード(ES)は、事前提出になります。

※ 筆記試験の正答番号の公表は、筆記試験日の約10日後です。

近年の裁判所事務官の試験日程をみると、5月に筆記試験が、6月から7月上旬にかけて人物試験があります。

公務員試験というのは、試験日程が異なれば、いくつでも受験可能になっています。

実は多くの公務員試験の、筆記の試験は「日曜日」に実施されているのですが、裁判所事務官は「土曜日」に実施されていて、なおかつ、5月上旬に試験があるので、非常に受けやすくなっています。

裁判所事務官の試験内容

裁判所事務官は、一次の筆記試験が「教養」「専門」、二次試験が「論文」「個別面接」となっています。

論文は二次試験の科目ですが、一次試験の時に解くことになりますので、この点はご注意ください。

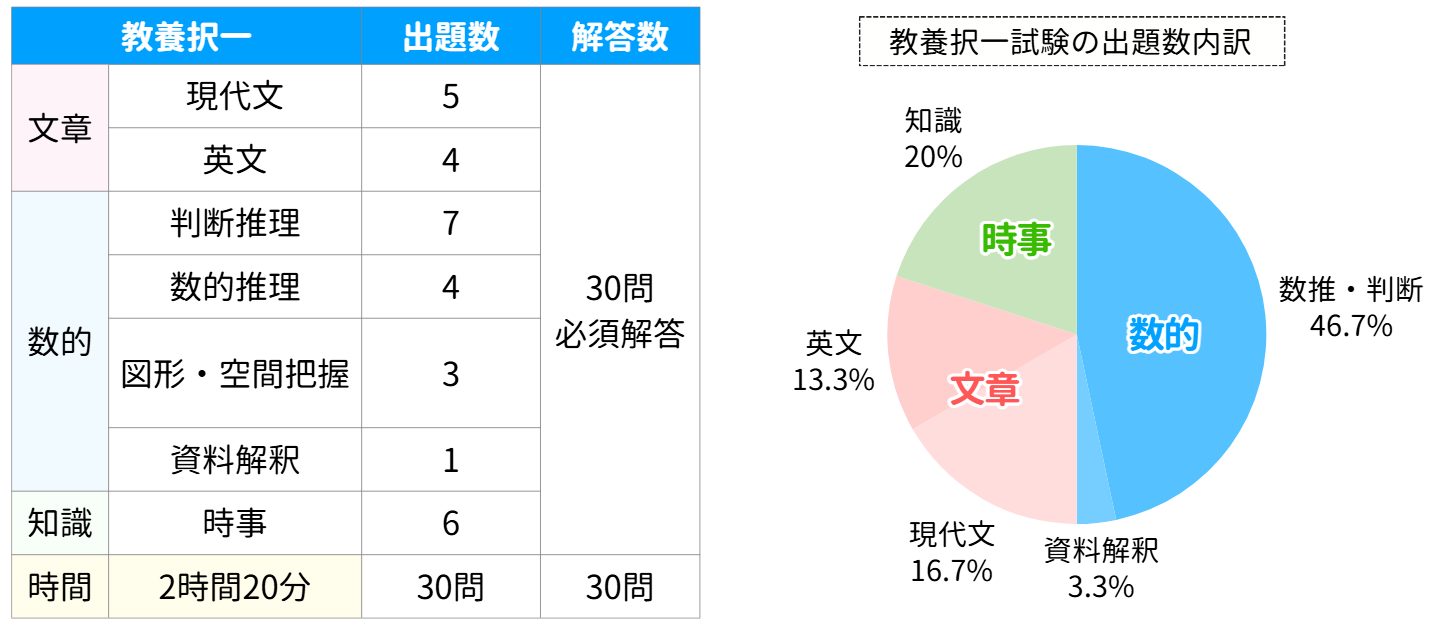

【一次試験】教養試験(5択のマーク式)

裁判所事務官の教養(基礎能力)試験は、「2時間20分」で「30問」を「5択のマーク式」で解答します。

1問あたりに使える時間が平均4分40秒となっており、他の教養試験(1問3~3.5分)と比較すると、やや時間が長いのが特徴です。

「数的処理」と呼ばれる、速さや濃度、確率などの問題の出題数が、全体の50%を占めています。まずはこの「数的処理」でしっかりと点を稼ぐことができるように、対策を始めていきましょう。

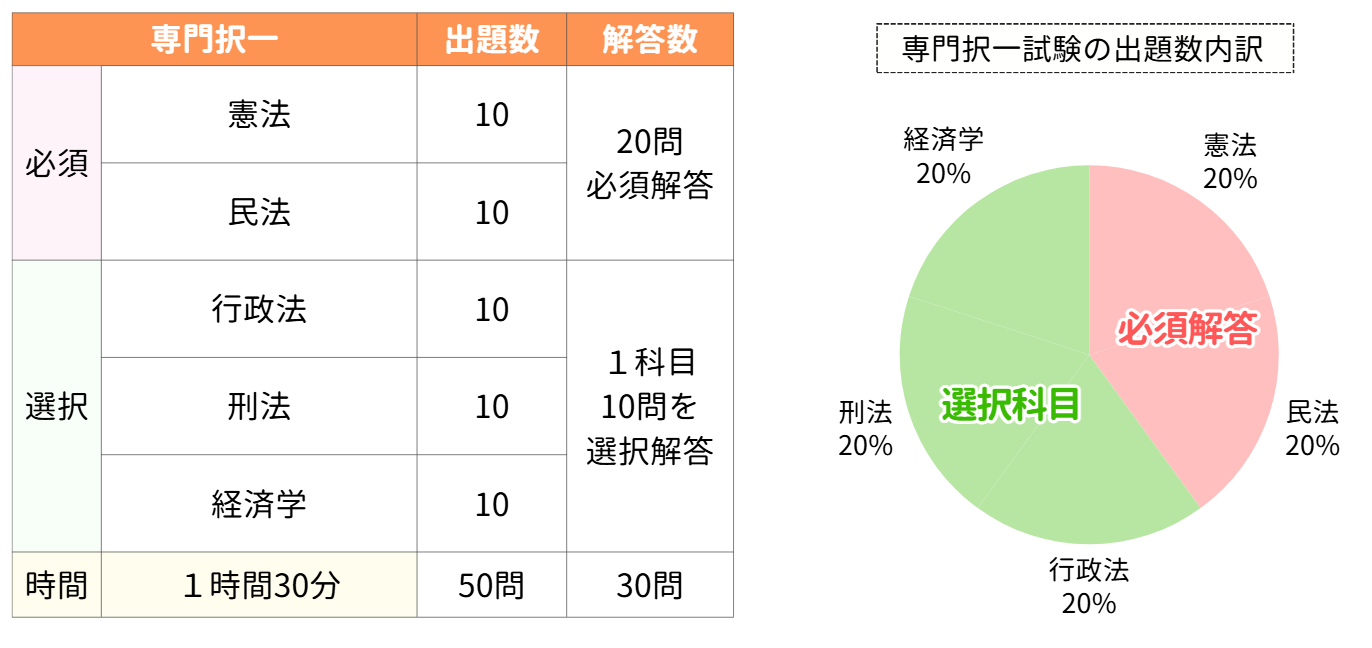

【一次試験】専門試験(5択のマーク式)

裁判所事務官の専門択一試験は、「1時間30分」で「30問」を「5択のマーク式」で解答します。

憲法10問と、民法10問の計20問が必須解答となっており、残りは、行政法、刑法、経済学から1科目10問を選び、解答する仕組みになっています。

専門科目は法律系がメインですが、他の公務員試験と比べると科目数が少ないので、勉強はしやすくなっています。特に専門試験は点が稼ぎやすくなっているので、まずは「憲法」や「民法」から、対策を頑張っていきましょう!

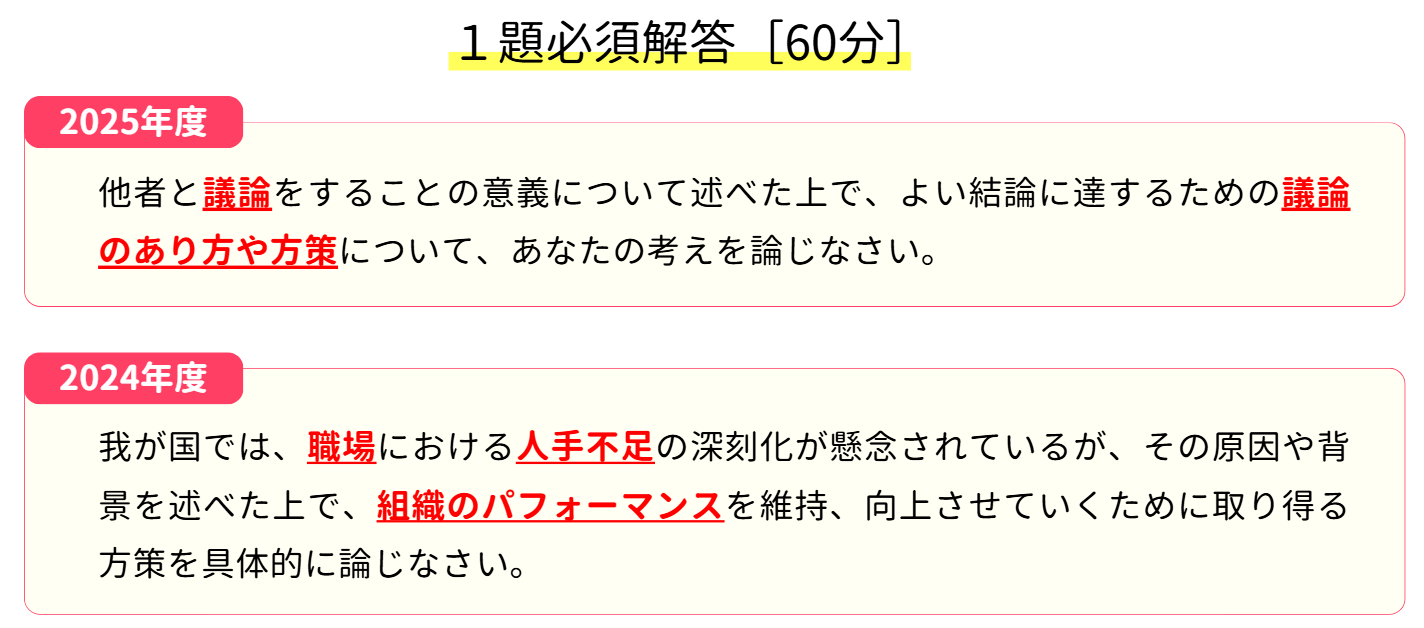

【二次試験】論文試験

裁判所事務官の論文試験は、「60分」で「1題」を解答する仕組みです。文字数制限はありません。

テーマ自体もチームや組織と関連するようなものが多く、どちらかと言えば、論作文といったようなイメージの試験になります。

なお、裁判所事務官の論文試験は、ボールペンで書かなければならないのが大きな特徴です。

【二次試験】面接試験

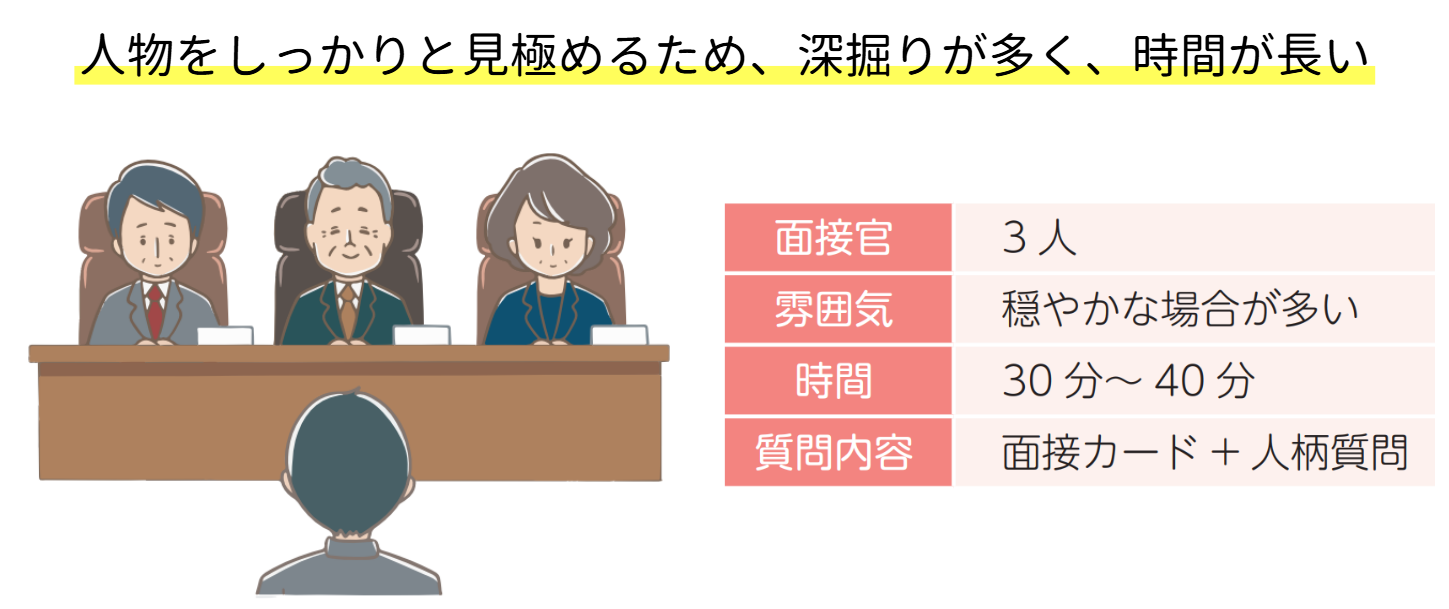

面接試験概要

裁判所事務官の面接試験は、面接官が3人、時間が30~40分前後で行われるのが一般的です。

人柄や人間性を見抜くために面接時間が長く設けられていること、そして、面接カード(エントリーシート)の内容や発言したことに対する深掘り質問が多いのが主な特徴です。

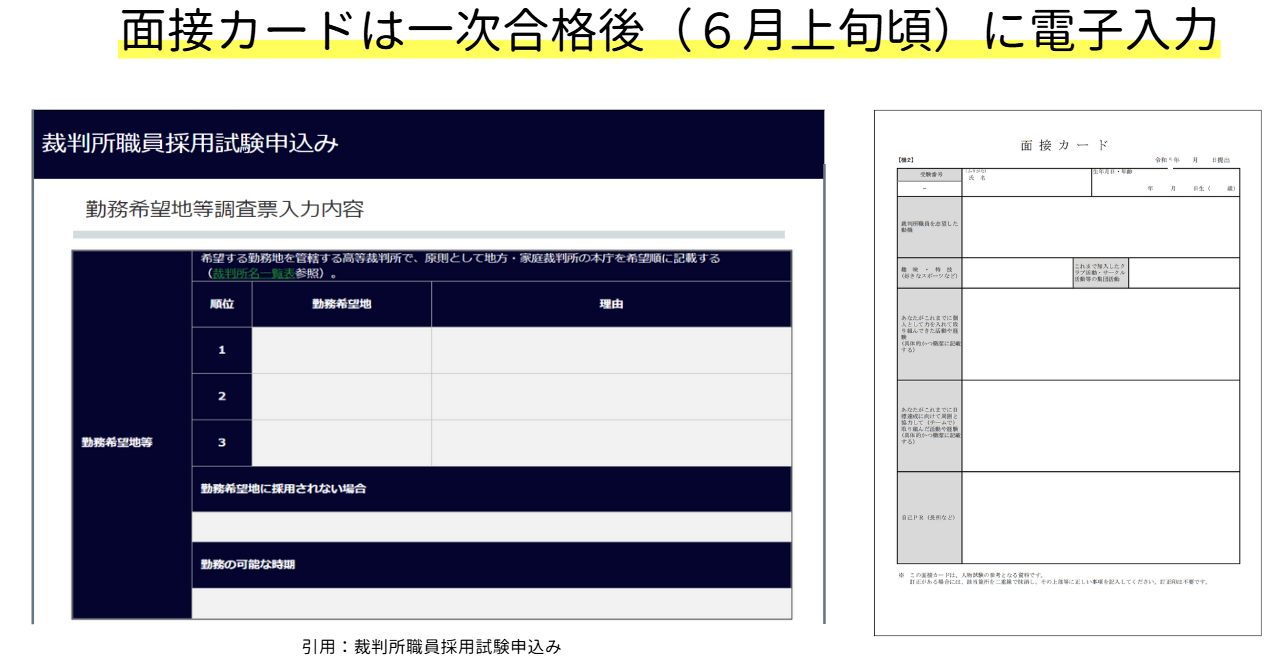

面接カード・ES

こちらが裁判所事務官の面接カード(エントリーシート)になるのですが、裁判所事務官の場合は少し特殊で、一次試験合格後にWEBで提出することになります。

個別面接の質問例

- 志望動機を教えて下さい

- 裁判所ではどんな仕事がしてみたいですか

- 裁判を傍聴したことはありますか(+感想)

- 長所・短所を教えて下さい

- (面接カードにある個人・チームのエピソードについて)規模や役割、苦労したこと、どう乗り越えたかなど

- (高校時代の部活やスポーツ等について)人数、目標、大変だったこと、どう乗り越えたか、学べたことなど

- 苦手な人はどんな人ですか

- ストレスはどんな時に感じますか

- 健康状態について不安はないですか

- 今まで学校等を5日以上連続で休んだことはありますか

- 交通違反歴(逮捕歴)はありますか

- 何か質問はありますか(逆質問)

上記のような質問以外に、「なぜ」「どうして」「具体的に」などといった、深掘り質問が非常に多いのが裁判所事務官の面接の特徴です。

[裁判所事務官]の頻出質問はこちら(工事中)

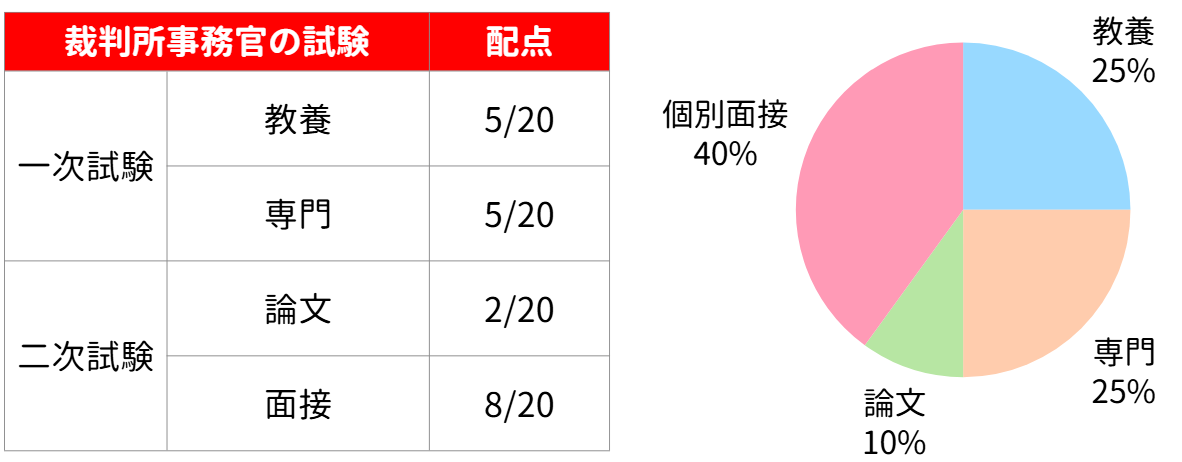

裁判所事務官の試験配点

裁判所事務官の試験配点は、教養(基礎能力)試験が5/20、専門試験が5/20、論文試験が2/20、面接試験が8/20となっています。

教養と専門あわせて、全体の配点の半分を占めているということで、まずは筆記で点を稼ぐのが大事です。ただし、個別面接の配点も40%と大きいので、こちらの対策も非常に重要になってきます。

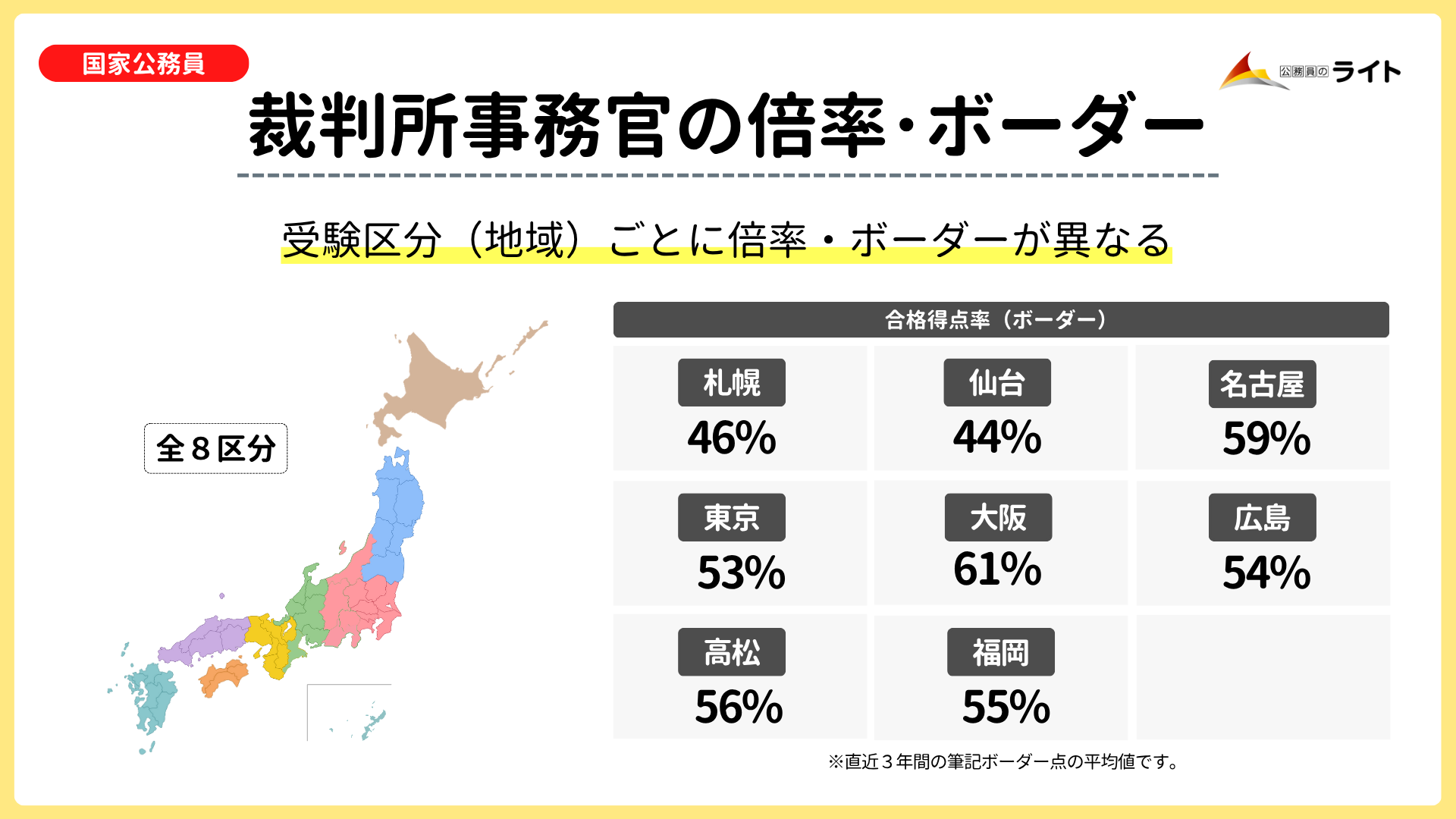

裁判所事務官の試験倍率・ボーダー

裁判所事務官の試験は、全部で8つある高等裁判所(試験区分)ごとに倍率やボーダー点が異なります。

裁判所事務官(一般職・大卒程度)試験倍率

| 裁判所事務官 【大卒程度・一般職】 令和7年(2025年) | ||||||||

| 高裁名 | 申込者数 | 受験者 | 1次合格者 | 筆記倍率 | 2次受験者 | 最終合格者 | 2次倍率 | 実質倍率 |

| 札幌 | 460 | 402 | 247 | 1.63 | 233 | 97 | 2.40 | 3.91 |

| 仙台 | 649 | 556 | 396 | 1.40 | 354 | 150 | 2.36 | 3.31 |

| 東京 | 4405 | 3553 | 1997 | 1.78 | 1825 | 981 | 1.86 | 3.31 |

| 名古屋 | 1079 | 905 | 498 | 1.82 | 454 | 175 | 2.59 | 4.71 |

| 大阪 | 1614 | 1350 | 539 | 2.50 | 500 | 228 | 2.19 | 5.49 |

| 広島 | 659 | 568 | 397 | 1.43 | 344 | 165 | 2.08 | 2.98 |

| 高松 | 505 | 448 | 266 | 1.68 | 229 | 105 | 2.18 | 3.67 |

| 福岡 | 1357 | 1129 | 723 | 1.56 | 663 | 234 | 2.83 | 4.42 |

裁判所事務官は、高裁(区分)ごとに倍率が違うのですが、筆記試験の倍率は1.4~2倍程度になっています。

裁判所事務官(一般職・大卒程度)筆記ボーダー点

| 合格に必要な教養+専門択一の素点(60点満点) | ||||||||

| 裁判所事務官(大卒程度・一般職)のボーダー点(標準点) | ||||||||

| 年度 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 高松 | 福岡 |

| 2024 | 27.0 | 24.1 | 29.1 | 30.6 | 35.0 | 30.2 | 32.7 | 29.6 |

| 2023 | 26.7 | 26.7 | 34.2 | 38.6 | 36.9 | 34.4 | 36.2 | 33.8 |

| 2022 | 28.3 | 29.2 | 32.6 | 36.9 | 37.7 | 33.5 | 32.5 | 36.0 |

| 3年平均 | 27点 | 27点 | 32点 | 35点 | 37点 | 33点 | 34点 | 33点 |

※ 2024年に教養の出題数が30問に変更されたので、比較しやすいように2023年以前も教養を30問に換算してあります。

こちらが裁判所事務官の筆記試験の合格ボーダー点をまとめた表です。

教養試験と専門試験の筆記試験の合否が決まるのですが、全部で60点満点で30~36点くらい、つまり、5割~6割くらいがギリギリ合格の目安になります。

こちらはあくまでも合格の最低点になります。

裁判所事務官は、特に試験の成績が非常に重要になりますので、「1点でも多く点を取る」といった考え方が大事です。

裁判所事務官(一般職・大卒程度)全体の試験倍率

| 年度 | 申込者数 | 受験者 | 1次合格者 | 筆記倍率 | 2次受験者 | 最終合格者 | 2次倍率 | 実質倍率 |

| 2025年 | 10739 | 8911 | 5063 | 1.76 | 4602 | 2135 | 2.16 | 3.79 |

| 2024年 | 10945 | 8355 | 4942 | 1.69 | 4466 | 1979 | 2.26 | 3.82 |

| 2023年 | 11469 | 8575 | 5292 | 1.62 | 4743 | 2351 | 2.02 | 3.27 |

| 2022年 | 11454 | 8773 | 4,571 | 1.92 | 4280 | 1588 | 2.70 | 5.17 |

| 2021年 | 10275 | 7802 | 3274 | 2.38 | 3119 | 1080 | 2.89 | 6.88 |

| 2020年 | 12784 | 2135 | 1638 | 1.30 | 1519 | 970 | 1.57 | 2.04 |

| 2019年 | 12202 | 8848 | 3732 | 2.37 | 3615 | 1255 | 2.88 | 6.83 |

| 2018年 | 12125 | 8824 | 3107 | 2.84 | 3021 | 1131 | 2.67 | 7.59 |

| 2017年 | 12357 | 8469 | 2816 | 3.01 | 2759 | 961 | 2.87 | 8.63 |

| 2016年 | 10517 | 6413 | 2428 | 2.64 | 2440 | 765 | 3.19 | 8.42 |

| 2015年 | 16223 | 1129 | 723 | 3.68 | 2751 | 942 | 2.92 | 10.7 |

こちらは、裁判所事務官(一般職・大卒程度)全体の試験倍率をまとめた表です。

昔は、筆記だけで見ても、3倍、4倍が当たり前だったのですが、近年は1倍台となっています。また、二次試験の倍率が高いのが裁判所事務官の特徴です。

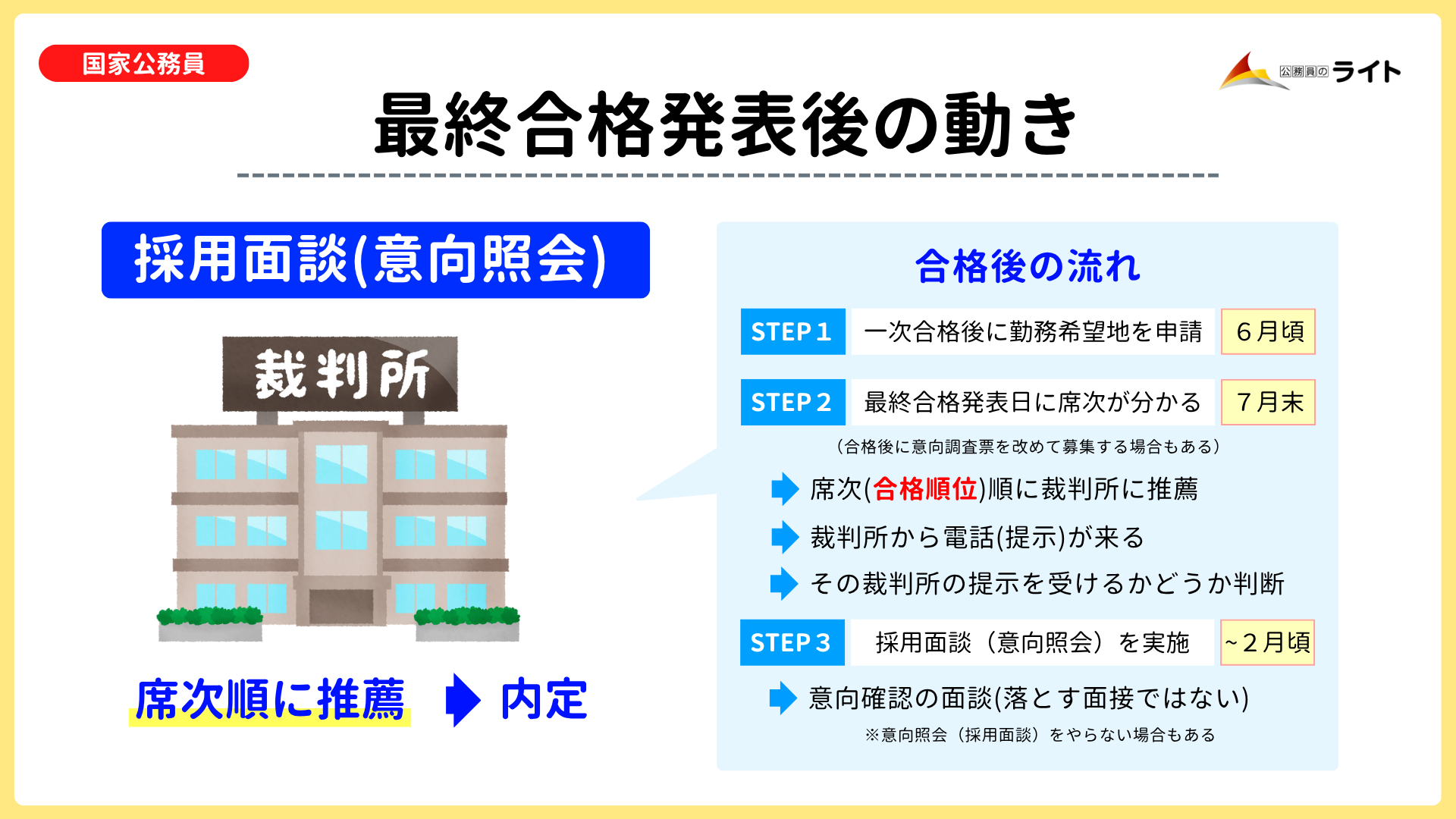

裁判所事務官の最終合格後の動き

裁判所事務官は、最終合格後の動きが少し複雑なので、丁寧に紹介していきます。

裁判所事務官からの提示の流れ

STEP1:勤務希望地の申請

まず、一次試験合格後に、WEBで勤務希望地を3つ、申請することができます。

STEP2:合格発表後に裁判所から電話が来る

次に、最終合格すると、自分の合格順位(席次)がわかります。

この席次順に、裁判所に推薦が行われます。

そして、裁判所側が調整して採用枠が確保出来たら、受験生に対して、「うちの裁判所で働かないか」ということで、電話が来るといった流れになります。

STEP3:採用面談(意向照会)

その後、裁判所に受験生を呼び、簡単に採用面談(意向照会)を実施して、内定が決まるという流れが一般的です。

採用面談を実施しない裁判所もあります。

合格後の流れは複雑なので、もう少し具体的にポイントを紹介していきます。

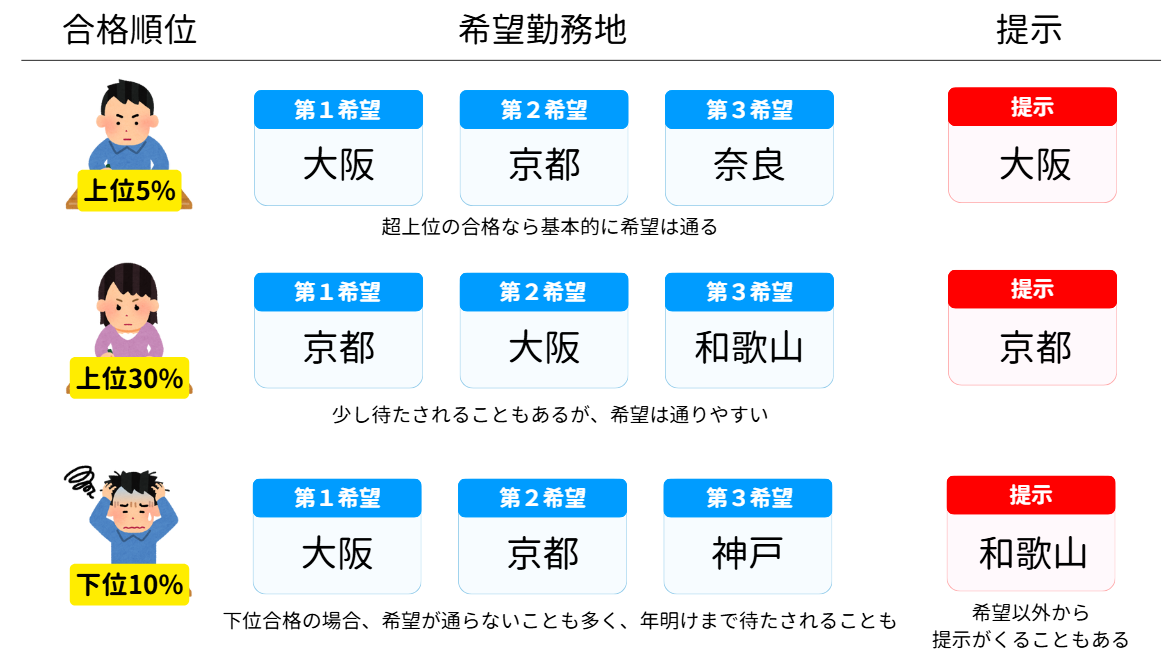

裁判所事務官の提示のイメージ

実際にこちらが勤務希望地と席次、提示された裁判所のイメージ図になります。席次が上位の方なら希望したところから電話(提示)が来る可能性が高いですが、席次が後ろの方だと、電話(提示)がくる時期が遅かったり、希望以外の裁判所から提示が来たりということがあります。

希望以外の裁判所から電話が来たら、その提示を受けるかどうか、判断することになります。

もちろん、この時は志望度が高い裁判所の提示を待つことができます。

裁判所事務官の提示の時期

| 全体のイメージ | |

| 席次 | 提示の時期イメージ |

| 上位10% | 7月~8月上旬 |

| 上位30% | 8月~9月 |

| 真ん中 | 9月~11月 |

| 下位30% | 12月~1月 |

| 下位10% | 2月頃 |

| ※ 10月採用を希望すると早めに連絡が来ることが多い | |

| 東京のある年の例 | |

| 席次 | 提示の時期 |

| 5位 | 合格発表日当日 |

| 20位 | 8月2日 |

| 45位 | 8月5日 |

| 100位 | 8月23日 |

| 215位 | 9月5日 |

| 270位 | 10月10日 |

| 300位 | 11月7日 |

| 340位 | 12月5日 |

| 340位 | 1月6日 |

| 355位 | 2月3日 |

| 一気に内定 | 2月中 |

| 800位 | 8月14日(※10月採用) |

そして、こちらが席次と提示が来る時期のイメージをまとめた表になります。

もちろん、採用状況次第なので、年によっても高裁によっても状況が異なりますので、ざっくりとした目安にしていただけたらと思いますが、席次が後ろの方だと提示が来るまでに年を越すこともあります。

参考に、東京を例にすると、東京の場合は、席次順に内定を出していきますが、一気に2月頃に内定を出すといったような年が多いです。

裁判所事務官の採用漏れ

裁判所事務官は基本的に、採用漏れが極めて少ないようになっています。席次が後ろの方でも、内定はもらえるのが一般的です。

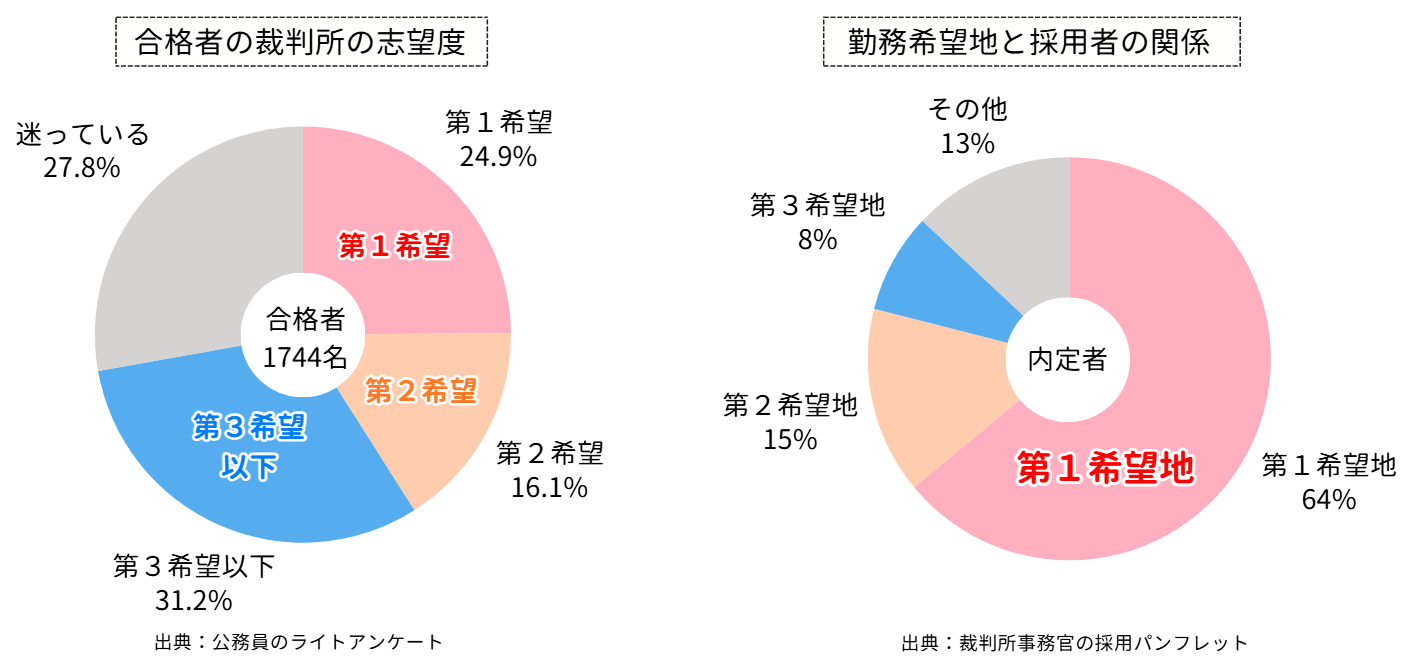

特に裁判所は、併願で受ける方が多く、志望度調査を実施しても、毎年、第一志望と答える最終合格者が25%程度と、非常に低くなっています。

その分、内定辞退者も多くなるので、待てば内定はもらえるのが一般的ということですね。

参考に、ある裁判所事務官の採用担当者に聞いたところ、最近は「コロナでイレギュラーに試験が進んだ年以外は全員内定の連絡をした」と言っていました。

裁判所事務官の意向照会(採用面談)

提示が来た後、電話のみで内定が決まることもあれば、裁判所に呼んで、意向確認の面談を実施する場合もあります。

こちらは、意向確認だけなので、基本的に、採用を希望すれば落ちることはありません。

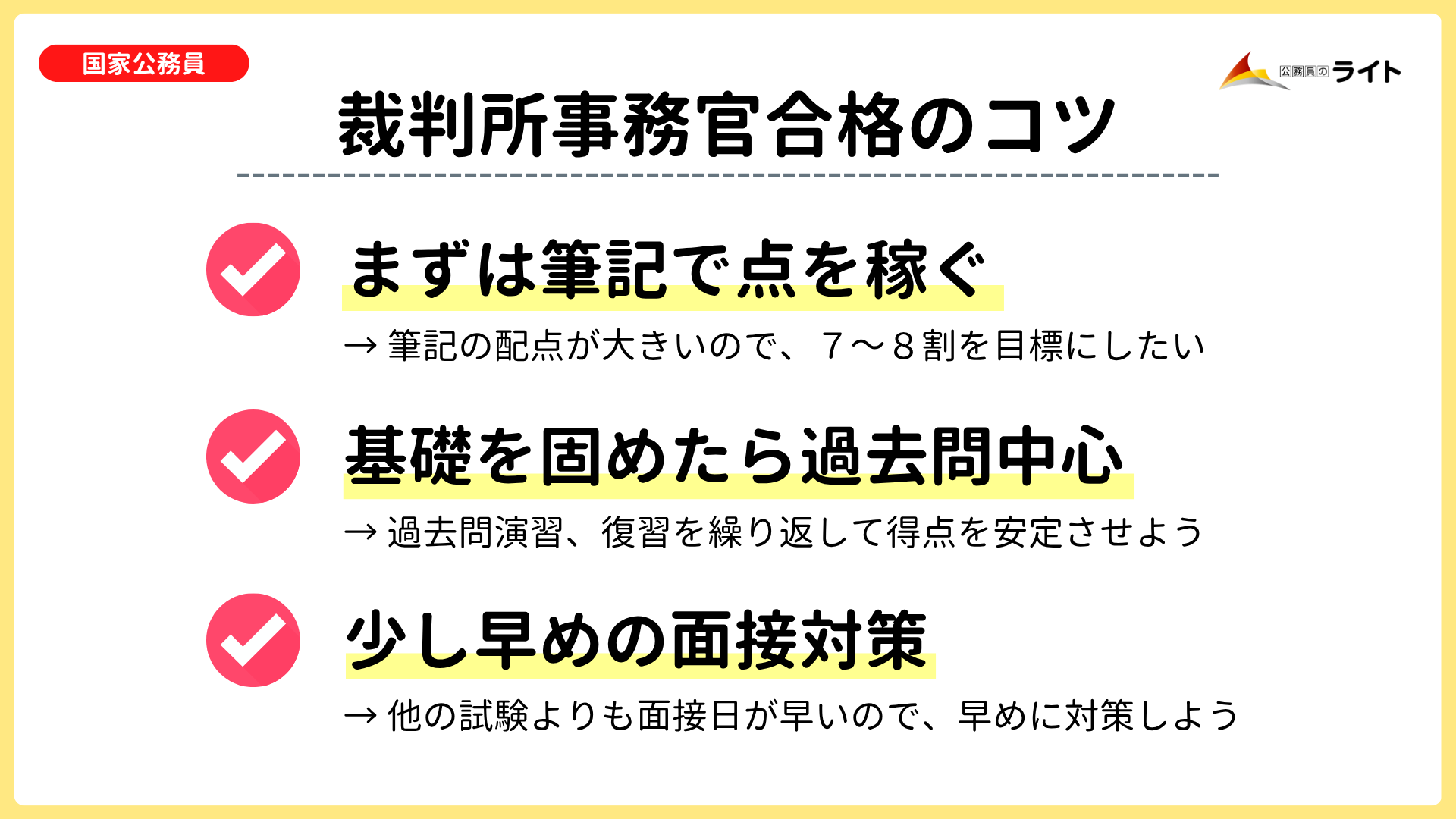

裁判所事務官の合格のコツ

裁判所事務官の試験でスムーズに合格、内定を獲得するための3つのコツを紹介していきます。

筆記試験で点を稼ぐ!

【目標の点】

- 教養:20~23点/30点

- 専門:25点/30点

- 論文:6割

- 面接:B評価

まずは筆記試験の教養と専門で点を稼ぐことが大事です。筆記で7~8割の得点(42~48点)を目標にして、勉強を進めていきましょう。

筆記の配点も大きいですし、席次が内定に影響してきますので、特に筆記の対策を頑張っていきましょう!

基礎を固めたら過去問演習を進めよう!

裁判所事務官の試験は、問題文がシンプルで、基礎理解を問うような問題が多いです。

特にアウトプットを中心に、「過去問の演習をこなして、復習して」といった繰り返しで得点が安定してくるので、裁判所事務官の過去問演習を大事にしていきましょう!

少し早めの面接対策が大事!

| 試験種 | 申込期間 | 一次試験日 | 一次合格発表日 | 二次試験日 | 最終合格発表日 |

| 国家総合職 | 2/3~2/25 | 3/16 | 3/31 | 4/21~5/16 | 5/30 |

| 裁判所事務官一般職 | 3/14~4/7 | 5/10 | 5/29 | 6/9~7/7 | 7/30 |

| 国家一般職 | 2/20~3/24 | 6/1 | 6/25 | 7/9~7/25 | 8/12 |

| 国家一般職 官庁訪問 | 7/2~7/8 | ||||

| 国税専門官 | 2/20~3/24 | 5/25 | 6/17 | 6/23~7/4 | 8/12 |

| 労働基準監督官 | 2/20~3/24 | 5/25 | 7/8~7/11 | ||

| 財務専門官 | 2/20~3/24 | 5/25 | 7/1~7/4 | ||

| 法務省専門職員 | 2/20~3/24 | 5/25 | 7/4~7/9 | ||

| 特別区Ⅰ類 | 3/7~3/24 | 4/20 | 6/13 | 6/30~7/11 | 7/25 |

| 東京都庁Ⅰ類B(一般) | 2/14~3/13 | 4/20 | 6/5 | 6/19~6/30 | 7/11 |

| 地方A日程 | 主に4月~5月下旬 | 6/15 | 主に6月下旬~7月上旬 | 主に7月上旬~8月下旬 | 主に8月~9月 |

| 国立大学法人 | 5/8~5/22 | 6/29 | 7/17 | 主に7月上旬~8月下旬 | 主に8月~9月 |

色々な試験がありますが、行政事務のメインとなる試験は、6月下旬~7月中旬あたりに面接が集中しています。そんな中、裁判所事務官は早ければ6月上旬から面接試験があるということで、早め早めの面接対策を心がけていきましょう。

裁判所事務官になるためのオススメ講座

どんな些細なことでも構いませんので、公務員試験や講座のことで、気になることがあれば、お気軽にご相談ください!

PDFデータの無料ダウンロードはこちら